Als Auszug aus dem Buch DIRIGENTEN, STARS und BÜROKRATEN von Viktor Reimann

Ein Artikel des MERKEROnline aus der Serie „Die Wiener Staatsoper nach dem Wiederaufbau“

Zusammengestellt und redigiert von Peter Skorepa

AUSTRIAN CORONATION

„Ich hatte Gelegenheit, den Tempel der Kunst zu sehen, den das musikliebende Wien, ohne ein Opfer zu scheuen, gebaut hat. Ich habe das Gefühl, im größten Operntheater und auf der vollkommensten Bühne gewesen zu sein, welche die Menschheit jemals erkannt hat.“ Kein Geringerer als Dimitri MITROPOULOS sprach diese Worte, als er zum ersten Mal das neuerrichtete Opernhaus am Ring betreten hatte. Der Wiederaufbau der Wiener Staatsoper war Österreichs größte kulturelle Tat nach 1945. Er trug symbolischen Charakter, da er in den Anfangszeiten der Besetzung des Landes durch fremde Truppen aufgenommen, im Augenblick der wiedererlangten Freiheit aber vollendet worden war. Der Tag der Operneröffnung galt vielen als der eigentliche Befreiungstag.

Stellt der Staatsvertrag einen Glücksfall dar, das jahrelang erhoffte und kaum mehr erwartete Geschenk weltpolitischer Entspannung so offenbart die neuerrichtete Oper, was Österreich aus eigener Kraft zu leisten vermag. Sie schließt auch den Bogen zur Vergangenheit und tröstet über den Verlust politischer Größe hinweg. Ein Stückchen Weltmacht ist in ihren Mauern verblieben, eine Macht, die deshalb dauernder wirkt, weil sie keine Wunden schlägt. So kann man auch das Gefühl verstehen, das den Direktor dieses Hauses überfiel, als er am Vormittag des 5. November die Schlüssel „in Ergriffenheit, in Andacht und Demut“ in Empfang nahm. „ O Gott! – o welch ein Augenblick!“

Am Abend aber standen Hundertausende Wiener im Nieselregen rund um die strahlend erleuchtete Oper, um die Auffahrt der 800 Luxuslimousinen zu bestaunen und der Aufführung zu lauschen, die durch Lautsprecher aus dem Inneren des Hauses übertragen wurde. 300 Millionen Rundfunkhörer und mehrere Millionen Fernsehteilnehmer erlebten diese „Austrian Coronation“, wie man das Fest in den Tagen der großen Worte und des patriotischen Hochgefühls zu nennen pflegte. Nach der Aufführung aber tanzten die Wiener auf den Straßen und in den Lokalen die ganze Nacht hindurch.

Baustellenbesuch durch Maria JERITZA, links von ihr ist Karl FRIEDRICH zu erkennen

Die Eröffnungsvorstellung am 5. November 1955 mit Beethovens „Fidelio“ hatte den Fehler vieler großer Galaaufführungen. Sie litt unter der Nervosität der Mitwirkenden und dem gesellschaftlichen Übergewicht. Man mußte dabei sein und man mußte gesehen werden. Reichtum und Macht gaben deshalb den Ton an. Dagegen verschwand die geistige Repräsentanz. Für die wenigen aber, die man aus ihren Reihen eingeladen hatte, wie Komponisten, Intendanten, Ehrenmitglieder der Staatsoper und Witwen von Theaterdirektoren, bezahlten einzelne Industrielle, was kein feiner Zug der Bürokratie eines Staates war, der opferfreudig des Hauses 260 Millionen Schilling für den Wiederaufbau des Hauses aufgebracht hatte. Die einzigen Frei-Billets erhielten 300 Journalisten, von denen zwei Drittel Auslandsblätter vertraten. Die Schar der Politiker führte US- Außenminister Dulles an, die der Diplomaten die US-Botschafterin in Rom, Claire Bouthe Luce. Die Wirtschaft repräsentierten vor allem die Ölkönige (Mc Gregor) und die Könige der Autobranche (Henry Ford, Firestone, Nordhoff). Der Adel stellte etliche Fürsten, Grafen und Barone. Aus der Schar der Künstler ragten die Ehrenmitglieder der Staatsoper wie Lotte Lehmann, Helene Wildbrunn, Maria Nemeth, Anny und Hilde Konetzni, Gusti Pichler, Bruno Walter, Alfrede Piccaver, Hans Duhan und Emil Schipper hervor, aber auch Wilhelm Backaus, Leopold Stokowski, Attila Hörbiger und Paula Wessely. In schönen Kleidern glänzten Eva Bartok und Winnie Markus. Den geistigen Adel stellten Oskar Kokoschka, Gian Carlo Menotti, Max Liebermann, Gottfried von Einem und Dimitri Schostakowitsch und mit rot-weiß-roter Krawatte. Er und Ivan Michailowitsch Tschulakin, Direktor des Großen Theaters in Moskau, kamen ohne den vorgeschriebenen Frack. Die Aufführung selbst ging zu ihrem Glück im Trubel unter. Die Wiener Kritiker übten Milde, um das festliche Ereignis nicht zu trüben. Die markanteste Kritik gab Schostakowitsch: „Orchester und Dirigent — sehr gut Solisten — gut bis befriedigend. Inszenierung — mangelhaft. Bühnenbild — viel zu grau und eintönig. Am Schluß singt das Volk wie in einem Oratorium, obwohl die Musik dynamisch ist und eine Handlung anzeigt.“ Zweifellos rettete die von Gustav Mahler stammende und oft gelästerte Einführung der Leonorenouverture III zwischen dem Jubelduett und der Schlußszene die Stimmung und damit auch die Aufführung Martha Mödl in der Titelpartie war darstellerisch großartig, aber gesanglich der Partie nicht gewachsen. Anton Dermota als Florestan sang gut, doch fehlte ihm wieder die Persönlichkeit, um die Rolle ganz auszufüllen. Auch Ludwig Weber als Rocco und Paul Schöffler als Pizarro blieben unter ihren sonstigen Leistungen. Irmgard Seefried (Marzelline) und Waldemar Kmentt (Jaquino) waren vorzüglich, dagegen fehlte Karl Kamann zum Minister das Format. Die Philharmoniker unter Böhm musizierten hinreißend. Die Inszenierung Heinz Tietjens und die Bühnenbilder von Clemens Holzmeister ließen schöpferische Vitalität nur wenig erkennen. Die Aufführung konnte weder erschüttern noch erheben.

Somit war die Operneröffnung als gesellschaftliches Ereignis in jeder Hinsicht gelungen. Auch die patriotische Note kam voll zum Erklingen. Künstlerisch aber blieb eine Enttäuschung zurück. Man wollte es sich nur nicht eingestehen, weil man zu viel Geld, zu viel Vorschußlorbeer und zu viel Stolz, vermengt mit einem Tropfen Überheblichkeit, investiert hatte. So wartete und hoffte man auf die nächsten Ereignisse.

Das große Freiheitsfest mit den Höchstpreisen

DER FALSCHE PLAN

Der 2. Tag der Eröffnung, Sonntag der 6. November, brachte Mozarts „Don Giovanni“, mit dem das Opernhaus 1869 eröffnet worden war. Die Mozartoper erwies sich für eine Galavorstellung geeigneter als Beethovens Werk. Nur machte die große Gesellschaft nicht mehr mit. Sie hatte sich am Abend vorher mit Kleid, Schmuck und Orden gezeigt und hatte sich in das goldene Opernbuch eingetragen, um künftigen Generationen kundzutun, in wessen Händen 10 Jahre nach Kriegsende Macht und Reichtum lagen. Die Bundestheaterverwaltung hatte falsch spekuliert. Sie wollte zwei Eröffnungsvorstellungen und setzte deshalb für beide Abende die gleichen Preise an. (siehe untenstehender Anhang) Am 5. November nun betrugen die Einnahmen S 2,593.670. —, am 6. November aber nur S 1,341.210. —, also fast um die Hälfte weniger .

Der künstlerische Erfolg dagegen war größer. Der Mangel eines durchdachten szenischen Konzepts, der Tietjens Arbeit kennzeichnete, ließ die Lösung von Schuh-Neher im „Don Giovanni“ besser erscheinen als sie tatsächlich ist. Leider erkrankte Schuh schon im Frühherbst und konnte deshalb nicht persönlich überwachen, wie seine Ideen auf der Bühne verwirklicht wurden. Für ihn mußte der Hausregisseur Josef Witt einspringen. Dadurch mangelte der Inszenierung von Anfang an das Wertvollste, das Schuhs Mozartinterpretationen auszeichnet: die Personenführung. Was man der Aufführung jedoch ankreidete, war ihre Eintönigkeit. Man schrieb den zweiten Tag der Operneröffnung und noch immer hatte man nichts von dem technischen Wunderwerk der Opernbühne gesehen, die den Berichten zufolge einzigartig in der Welt sein sollte. Neher und Schuh boten eine Einheitsdekoration.

Die zahlreichen Szenen der Oper spielen sich immer vor der gleichen Dekoration ab. Die einzige Abwechslung ist ein Zwischenvorhang, vor dem die großen Arien gesungen werden, was aber als Stilbruch angesehen werden muß. Zehn Jahre lang hatte man die Mozartinterpretationen der Bühnenzwillinge Schuh-Neher im Theater an der Wien so sehr bewundert, daß man im neuen Haus Wunderns überdrüssig wurde.

Die musikalische Darbietung ließ wieder keinen Wunsch offen. Die Philharmoniker unter Böhm gingen abermals als Sieger des Abends hervor. George London war dämonischer Don Giovanni, Erich Kunz spielte seinen publikumswirksamen Leporello. Anton Dermota als Don Ottavio bestach durch seinen vollendeten Gesangstil. Walter Berrys frischer Masetto und Ludwig Webers ergreifender Komtur ergänzten das erstklassige Männerquintett. Bei den Frauen gab Sena Jurinac der Gestalt Elviras edle Züge. Ihre große Es-Dur-Arie zählte zu den schönsten Eindrücken der Aufführung. Eine gleichwertige Leistung bot Irmgard Seefried als Zerline, während Lisa della Casa als Donna Anna zwar die vollkommene Schönheit verkörperte, doch gesanglich überfordert schien. Alles in allem konnte man von einem schönen Opernabend sprechen. Die Grenze zum großen Opernerlebnis überschritt aber auch diese Aufführung nicht.

Die folgenden Ereignisse bewiesen, daß der Plan, den man entworfen, auf falschen Überlegungen beruhte. Noch zu Hilberts Zeiten hatte der damalige Vizedirektor der Oper, Dr. Reif-Gintl, einen Plan ausgearbeitet, der zur Eröffnung nur zwei Opern vorsah. In der Folgezeit sollte alle drei bis vier Wochen eine Premiere stattfinden, dazwischen aber im Theater an der Wien weitergespielt werden.

Dieser Plan war zweifellos gut. Er rechnete ein, daß die Menschen keine Maschinen sind.

Drei Gründe verhinderten jedoch seine Durchführung.

Er war zu Hilberts Zeiten entworfen worden.

Man sollte der Welt die einmalige Sensation von acht Premieren im neuen Opernhaus innerhalb von vier Wochen bieten.

Böhm hatte eine persönliche Abneigung gegen das Theater an der Wien, weil der Beginn des internationalen Aufstieges dieses Theaters als Opernhaus in die Zeit seiner tiefsten menschlichen Demütigung fiel.

Nun sollten acht Edelsteine die Krönung zieren, doch erwiesen sich die wenigsten davon als lupenrein. Trotz halbjähriger Probenzeit stöhnte das technische Personal unter der Überbeanspruchung. Da die Bühne nach den modernsten, aber damit auch neuesten Richtlinien gebaut worden war, wagten weder Bühnenbildner noch Regisseure Experimente. Man griff deshalb auf alte Konzepte zurück.

Wo trotzdem die technischen Möglichkeiten der Bühne stärker ausgenutzt wurden, mangelte es an der geistigen Bewältigung des Stoffes. Die enttäuschende Bilanz ergab, daß man sieben neue Operninszenierungen herausbrachte, die szenisch zum größten Teil veraltet waren.

Damit erhielt aber für die nächsten fünf Jahre ein Großteil der bedeutendsten Repertoireopern ein szenisches Gepräge, das die Wiener Oper auf dem Gebiet der Inszenierung kaum über den Rang einer Durchschnittsbühne hob.

Die Eröffnung der Wiener Staatsoper schenkte der Welt keine bahnbrechende Wiener Opernkunst. Man gab um des gesellschaftlichen und publizistischen Rummels willen eine künstlerische Aufgabe preis.

Die Krise Böhm, die der „Austrian Coronation“ folgte, war nur der Katzenjammer nach einem Fest, auf dem man sich zuviel zugemutet hatte. Schuld daran war die Überschätzung der eigenen Qualität. Herbert von Karajan, der für den künstlerischen Teil der Eröffnung des neuen Salzburger Festspielhauses im Jahre 1960 verantwortlich zeichnete, hatte aus der Geschichte der Eröffnung der Wiener Oper gelernt. Er zeigte sich sowohl als Planer als auch im Erfassen der Möglichkeiten seinem Vorgänger in Wien turmhoch überlegen.

DER PREMIEREN-REKORD

Die dritte Premiere, Richard Strauß´ „Die Frau ohne Schatten“, fand am Mittwoch, den 9. November, statt. Wieder gab es einen Triumph des Orchesters unter Böhm. Wieder enttäuschten Bühnenbild (Emil Preetorius) und Inszenierung (Rudolf Hartmann). Man übernahm einfach die Münchner Inszenierung und ihren jugendstilmäßigen Rahmen, ohne die Wirkung der Münchner Aufführung zu erreichen, da bei der Übersiedlung nach Wien viele Nuancen verlorengegangen waren. Leonie Rysaneks blühender Sopran war das Ergebnis des Abends. Ihre Kaiserin wurde von keiner Sängerin seither erreicht. Christl Goltz überspielte zwar, doch hatte ihre Färberin Persönlichkeit und Faszination. Auch Elisabeth Höngen als Amme bot eine eindrucksvolle Leistung. Die Männer dagegen standen den Frauen weit nach. Ludwig Weber gab den Barak, Hans Hopf den Kaiser und Kurt Böhme den Geisterboten. Die Wahl des Werks mit seiner Traumlandschaft und seinem Humanitätsideal war ein glücklicher Griff, wie die Aufführungen der folgenden Jahre bewiesen. An den Glanz des philharmonischen Orchesters mußte Richard Strauß gedacht haben, als er die aufwühlenden Orchestersteigerungen komponierte.

Der 11. November brachte Verdis „Aida“ in der Inszenierung Adolf Rotts und den Bühnenbildern Robert Kautzkys. Diese Inszenierung fand die heftigste Ablehnung, obwohl die Aufführung zur größten Erfolgsoper im neuen Haus wurde. „Aida“, so lautete der Tenor der Kritiken, „ist die unmusikalischeste Inszenierung, die man in Wien in den letzten Jahren gesehen hat. Verdi verlangt gleißende Helle, hier aber herrscht ägyptische Finsternis.“ Nur Heinz Füssl im kommunistischen „Abend“ versuchte eine Ehrenrettung: Es ist, als ob nicht die Oberpriester, sondern unberührbar erhabene Götter die Schicksale lenkten. Man sieht nicht nur, sondern man spürt Antike.“

Später fand Rotts Leistung noch „einen warmen Verteidiger in der Person des französischen Philosophen Gabriel Marcel, der eine Aufforderung, nach der Pause wegzugehen, mit den Worten ablehnte: „Wo denken Sie hin! Zum erstenmal höre ich das Werk wirklich vollendet — und da soll ich mir das Vergnügen rauben, es endlich zur Gänze kennenzulernen?“ Dabei war damals die Besetzung mit Camilla Williams (Aida), Georgine Milikovic (Amneris), Josef Gostic (Radames) und Karl Kamann (Amonasro) zweitklassig gegenüber der Premierenbesetzung.

In ihr sang Leonie Rysanek die Aida. Selbst als ihr Organ in der Triumphszene Chor und Orchester sieghaft überstrahlte, hatte der Klang noch die Wärme eines Frühlingstages. Der Rysanek kam nur George London als Amonasro nahe. Hans Hopf (Radames), Gottlob Frick (Ramphis) und Oscar Czerwenka (König) boten gute Durchschnittsleistungen. Jean Madeira als Amneris sah zwar könglich aus, doch ihrer Stimme fehlten Adel und Höhe. Raffael Kubelik dirigierte zum ersten Mal Verdis „Aida“, war vor allem die Sänger zu spüren bekamen. Von einem italenischen Brio merkte man die ganze Aufführung nichts. Dem Liebling der Wiener, der sie mit Dvorak und Smetana in einen Melodienrausch versetzt, gelang es von diesem Abend an nicht mehr, die Wiener Kritik gänzlich zu versöhnen.

Die größte Enttäuschung bereitete aber die Premiere von Wagners „Die Meistersinger“ am 14. November. Der Dirigent Fritz Reiner, der Regisseur Herbert Graf und der Bühnenbildner Robert Kautzky spielten zusammen, um eine illusionslose Aufführung zustandebringen. Richard Kralik schrieb in der „Presse“, daß sich hier kein neuer Stil offenbare, sondern nur der alte ruiniert sei. Der erste Akt ginge noch an, doch der zweite sei ein konfuses Treppen- und Winkelwerk, die Festwiese aber ein anonymer Sportplatz. Über Fritz Reiner äußerte sich die Kritik, er habe viel Routine, aber wenig Herz und Klangsinn. In der Tat war das Orchester, das in den vorangegangenen Aufführungen alle Triumphe für sich gebucht hatte, nicht wiederzuerkennen. Es spielte völlig glanzlos.

Wer die Meistersinger-Premiere im Theater an der Wien am 30. November 1949 unter Clemens Krauss in ihrer Beschwingtheit, ihrem Duft und ihrer Festlichkeit erlebt hatte, mußte zutiefst verletzt sein. Waren die Wiener bis zum 14. November geneigt, verschiedene Entschuldigungen für die mißglückten Aufführungen gelten zu lassen, so ließen sie nun ihrem Groll freien Lauf. Paul Schöffler, dessen Sachs einer der ausgeprägten und reifsten Leistungen auf der Opernbühne darstellt, rettete, was zu retten war. Dagegen quälte sich Hans Beirer als Stolzing und erlitt auf der Festwiese vollends den Sängertod. Hier half ihm auch sein strahlendes Aussehen nichts mehr. Irmgard Seefried war ein bildhübsches Evchen, gesanglich auf der Höhe, doch schnippischen Wesens und keinesfalls eine verliebte Bürgerstochter. Ein Kabinettstück: der Beckmesser von Erich Kunz. Frick (Pogner), Dickie (David), Braun (Kothner) und Anday (Magdalena) erwiesen sich als verläßliche Ensemblemitglieder.

Die letzten drei Premieren brachten durchwegs Erfolge. Richard Strauß` „ Der Rosenkavalier“ am 16. November mit Bühnenbildern von Robert Kautzky, der die Rollerschen Entwürfe geschmackvoll modernisierte, und in der Regie von Josef Gielen, der das Werk jedoch zu sehr in Einzelheiten auflöste. Hans Knappertsbusch war der überlegene Dirigent, der im Gegensatz zum Regisseur mit souveräner Ruhe die Lichter dort setzte, wo sie das Wesentliche offenbaren. Höhepunkte: Sena Jurinac als Oktavian, wohl der beste der Welt, und Hilde Güden als Sophie mit kultiviertem Spiel und ausgefeilter Gesangstechnik. Maria Reinings Feldmarschallin griff mit ihrer Darstellung ans Herz, doch machte sich bei ihr eine Reihe stimmlicher Mängel bemerkbar. Kurt Böhme als Ochs spielte zu sehr aus, wirkte vulgär und brachte sich dadurch um den stürmischen Erfolg, den er in dieser Rolle unter Krauss bei den Salzburger Festspielen 1953 erzielt hatte.

Am 25. November fand die letzte Opernpremiere statt und wurde die Krönung des Opernfestes. Die Aufführung von Alban Bergs „Wozzek“ hinterließ den geschlossensten Eindruck. Nehers Bühnenbilder und Schuhs Inszenierung steigerten die Stimmung des Werkes ins Visionäre, womit sie sich mit der Musik trafen, die trotz ihrem strengen Formengebäude visionär ist und etwas von der Wirkung einer musikalischen Atombombe hat. Die Philharmoniker unter Böhm spielten ihre moderne Lieblingsoper mit der gleichen Hingabe wie eine Straußoper. Die Besetzung ließ keinen Wunsch offen. Walter Berrys Wozzek verdeutlichte Not und Vision des Unterdrückten. Dazu sang er die Partie, sang sie sogar noch dort, wo das Singen nicht mehr möglich scheint. Christl Goltz als Marie, erregend in ihrer weiblichen Brutalität, Karl Dönch als Doktor, voll skurriler Dämonie, und Peter Klein als tragikomischer Hauptmann boten eine vollkommene Leistung. Mit 28 Vorhängen übertraf die Aufführung alle vorangegangenen.

Den Abschluß des Opernfestes bildete ein Ballettabend am 29. November. Er brachte insofern eine angenehme Überraschung, als das Stiefkind der Wiener Oper, das Ballett, plötzlich einen starken Daseinswillen bekundete. Der Erfolg des Abends war „Der Mohr von Venedig„,ein Ballett von Erika Hanka, die auch die Choreographie führte. Die Musik von Boris Blacher bietet zwar keine Ballettmusik, dafür aber eine interessante musikalische Deutung des Othello-Stoffes. Die spannensten Szenen sind die zwischen Othello und Iago, die mit Willy Dirtl und Richard Adama ideal besetzt waren. Christl Zimmerls Desdemona strahlte jugendlichen Liebreiz aus. Vor der Pause gab es „Giselle“ in einer sehr konventionellen Choreographie. Die Bühnenbilder zu den Balletten schuf Georges Wakhewitsch und wurde seitdem in Wien heimisch. Die musikalische Leitung hatte Heinrich Hollreiser, damals von Publikum und Kritik gleichermaßen geschätzt.

RÜCKBLICK AUF DAS OPERNFEST

Innerhalb von dreieinhalb Wochen hatte man 8 Premieren herausgebracht, eine Leistung, die einem Rekord gleichkam. Auch finanziell war das Opernfest ein Erfolg. Vom 5. November, dem Beginn, bis zum 5. Dezember, dem Ende des Opernfestes, hatte man mit insgesamt 29 Aufführungen und einer Matinee 9,994.060 Schilling eingenommen. Die Durchschnittseinnahme von 29 Vorstellungen bei normalen Preisen beläuft sich auf 2,5 Millionen Schilling. Trotz diesem finanziellen Erfolg war die Klage nicht zu überhören, daß die Wiener die Galapreise nicht zahlen konnten. Deshalb mußte eine große Anzahl von Karten verschenkt werden. Fast 4 Millionen Schilling, also 40%, stammten aus den Einnahmen der beiden ersten Aufführungen in der Preiskategorie I, als die teuersten Plätze 5000 Schilling kosteten. In der Preiskategorie II (von 40 bis 2000 Schilling) fielen die Premieren von „ Die Frau ohne Schatten“ und „ Die Meistersinger“. Diese brachte 394.600 Schilling, jene erzielte eine Einnahme von 432.660 Schilling. Die Premiere von „Aida“ in der Preiskategorie III (von 35 bis 1600 Schilling) brachte es auf 535.650 Schilling. Die Premiere vom „Rosenkavalier“ erzielte 583.984 Schilling, obwohl oder vielleicht auch weil sie in der Kategorie IV (von 30 bis 1100 Schilling) fiel. In die Kategorie V (von 25 bis 800 Schilling) setzte man die Premiere von „Wozzek“ und den Ballettabend. Die Einnahmen von „Wozzek“ betrugen 101.810 Schilling, die des Balletts 163.530 Schilling. Für den Großteil der Wiederholungen wählte man die Kategorie VI (von 14 bis 240 Schilling).

Dazu kam noch die Matinee am 13. November, mit einem Kassenrapport von 243.060 Schilling. Bruno Walter dirigierte die Wiener Philharmoniker und den Staatsopernchor. Das Solistenquartett stellten Hilde Güden, Elisabeth Höngen, Erich Majkut und Gottlob Frick. Auf dem Programm stand Beethovens IX.

Die höchsten Einnahmen nach den beiden Eröffnungsvorstellungen erzielte „Rosenkavalier“, obwohl er nur in die Kategorie IV fiel. Daraus kann man ersehen, wieviel Karten in den anderen Vorstellungen verschenkt wurden. Ebenso kann man ersehen, daß die Verantwortlichen aus Snobismus, bloß um des gesellschaftlichen Aufwandes wegen, nicht nur die künstlerische Seite vernachlässigt, sondern auch den eigentlichen Opernbesucher von der „Austrian Coronation“ ausgeschlossen und zum Zaungast degradiert hatten.

Die künstlerische Bilanz aber war die: Von acht Inszenierungen entsprachen nur drei (Wozzek, Rosenkavalier und der Ballettabend) allen künstlerischen Ansprüchen. Die anderen boten zum Teil veraltetes Theater oder richteten sich gegen den Geist der Musik. Sie sind auf Jahre hinaus Ursache, daß selbst herrliche Opernabende keinen ungetrübten Genuß bereiten. Böhm hatte es versäumt, Regisseure vom Rang eines Wieland Wagner und eines Günther Rennert einzuladen, um auch von der Inszene her die Wiener Oper in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Böhms Zusammenarbeit mit Tietjen bewies, daß er zum Geschehen auf der Bühne kein richtiges Verhältnis hat, zweifellos ein Mangel für den künstlerischen Direktor eines Theaters.

Doch nicht genug damit. Auch der so erfolgreiche Dirigent Böhm ließ den Direktor Böhm im Stich. Damit, daß er vier Premieren selbst dirigierte, bewies er seine geringe ökonomische Begabung. Abgesehen davon, daß er sich körperlich überforderte und gleich nach dem Opernfest erkrankte, nahm er sich auch jede Möglichkeit, den Aufgaben des Direktors nachzugehen. Das aber rächte sich später schwer. Eine dem Dirigenten zu verzeihende, dem Direktor aber verhängnisvolle menschliche Schwäche verhinderte Böhm, eine erfolgreiche Dirigentenauswahl für das Opernfest zu treffen. Man hatte zwar Victor de Sabat und Dimitri Mitropoulos als Aida-Dirigenten eingeladen, doch der eine war zu krank und der andere mußte anderer Verpflichtungen wegen absagen. Auch sandte man Karajan briefliche Einladungen, den Rosenkavalier zu dirigieren, doch von Karajan kam keine Antwort. Mit nachhaltigem Ernst hatte man jedoch nichts betrieben.

Böhm wollte allein in der Sonne stehen. Knappertsbusch, dem prädestinierten Dirigenten für die „Meistersinger“, übertrug man bloß zwei Rosenkavalier-Aufführungen. Sein Erfolg glich einem Triumph. Die beiden Gastdirigenten aber, Kubelik und Reiner, versagten. Es fehlte also, sowohl was die Auswahl der Regisseure als auch was die der Dirigenten betraf, der weit vorausplanende Kopf. Böhm wollte der Direktor des Eröffnungsfestes sein. Er überlegte nicht, daß erst der Alltag über eine Qualität als Direktor entscheiden werde. Der Alltag aber sah trübe aus.

DER KATZENJAMMER

Am 19. Februar 1956 schrieb Josef Wechsberg in der „New York Herald Tribune“ unter dem Titel „Vienna Opera Disappoints“: Böhm is an able conductor, but he has neither the great personality of a Mahler, the artistic drive of a Schalk or the administrative ability of a Clemens Kraus.“

Was war geschehen? Böhm hatte erklärt: „ Ich stand immer auf dem Standpunkt, daß nicht Festabende, sondern der gute Qualitätsdurchschnitt das Gesamtniveau eines großen Opernhauses ausmachen.“ Wie hatte er nun für den guten Qualitätsdurchschnitt, wie für ein ständiges Ensemble vorgesorgt? Die Stars des Ensembles zerflatterten nach dem Opernfest in alle Windrichtungen. Immerhin standen zur Verfügung an Frauen: Goltz, Güden, Höngen, Stich-Randall, Streich, Madeira, Lipp und Loose; an Herren: Schock, Dermota, Schöffler, Kunz, Böhme und Klein. Dazu kamen die erst aufstrebenden Künstler wie Ludwig, Rössel, Berry, Czerwenka und Wächter. Doch mit den Leuten wurde nicht geprobt, da die Regisseure nicht mehr in Wien anwesend waren. Der Direktor hatte sich um nichts gekümmert. Man war zufrieden, jeden Abend eine Vorstellung herauszubringen.

So besaß man weder ein Startheater noch ein Ensembletheater

Die Wiener nannten wieder das schönste Opernhaus der Welt ihr eigen, doch dieses bot die mäßigsten Aufführungen in seiner Geschichte. Die acht Werke des Opernfestes reichten für das Repertoire nicht aus, um so weniger, als ein Teil der Werke wegen Sängermangel nicht aufgeführt werden konnte. Man half sich damit, Aufführungen aus dem Theater an der Wien zu übernehmen. Auch das geschah sorglos. Man hatte beim ersten Mal Glück als die Übersiedlung der „Boheme“ keinen Schaden davontrug. Die Premiere erfolgte am 8. Dezember. Die Besetzung mit Güden als Mimi und Loose als Musette und dem Männerquartett-Terkal. Schöffler, Berry und Czerwenka war vortrefflich. Hollreiser dirigierte das seinerzeit von Krauss glänzend einstudierte Werk. Dann aber kam das Debakel. Verdis „Troubadour“ und „Ein Maskenball“ mußten bald nach ihrer Premiere abgesetzt werden. Bühnenbild und Inszenierung wirkten völlig veraltet. Wegen der geringen Anzahl von Proben machten auch die Sänger einen verlorenen Eindruck. Dazu kam der stimmliche Niedergang von Carla Martinis, die im „Maskenball“ die Amelia sang. Die Presse rief nach dem Direktor. Doch dieser war nicht in Wien. Verschiedene Kreise, die ebenso verschiedene Ziele verfolgten, bereiteten nun den Sturz des abwesenden Direktors vor. Die Fäden liefen beim Leiter der Bundestheaterverwaltung, Ernst Marboe, zusammen. Er zog sie geschickt, ohne selbst in den Vordergrund zu treten. Der eigentliche Vorstoß kam von der Presse, insbesondere den Boulevardzeitungen, die ein Opfer für den Götzen Staatsoper forderten. Böhms Sturz lag in der Luft, doch wich man vor der letzten Entscheidung noch zurück.

*****

Soweit die Buchauszüge im MERKEROnline über die AUSTRIAN CORONATION, die Eröffnung der Wiener Staatsoper nach dem Wiederaufbau des – Gott sei Dank – nicht zur Gänze zerstörten Hauses am Ring.

Literaturnachweis: Viktor Reimann DIRIGENTEN, STARS und BÜROKRATEN (Glanz und Abstieg des Wiener Opernensembles) 1961. Viktor Reimann, 1915 bis 1996, Österr. Journalist, war unter anderem von 1956 bis 1960 Pressesprecher der Bundestheaterverwaltung.

Für weitere Artikel sind noch die Kapitel „Sturz der Direktion Dr.Karl Böhm“ und „Karajans Einzug in die Wiener Staatsoper“ in den REFLEXIONEN des MERKEROnline in Arbeit.

Veröffentlicht sind in den REFLEXIONEN bereits „Der Boheme Skandal 1963“ (Peter Skorepa) und „Der Anfang vom Ende der Ära Karajan 1964„ (Heinrich Schramm-Schiessl)

Die Kartenpreise der beiden Eröffnungsvorstellungen FIDELIO und DON GIOVANNI :

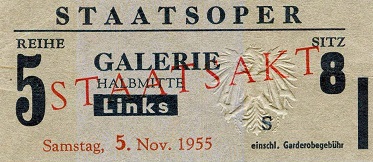

Die Preise der beiden Aufführungen waren: Parkettsitze von S 2.000,– bis S 5.000,– Parterresitze 1.Reihe S 2.300,–, 2.bis 4.Reihe S 1.800,–, eine Loge im Parterre und ersten Rang kostete S 17.000,– im zweiten Rang S 12.000,–, Mittelloge 1.Reihe S 4.000,–, 2.Reihe S 2.000,–, Proszeniumlage 1.Reihe S 3.000,–, 2.Reihe S 2.000,–. Der Balkon war für die Presse reserviert. Sitze auf der Galerie erhielt man um S 50,– (2. Reihe ganz Seite) bis zu S 600,–.

Die Stehplätze kosteten S 20,– und S 30.–.

Die Vermögenden unter sich auf den besten Plätzen! Über Geld redet man nicht in diesen Kreisen, auch nicht über Gold. Daher singt man auch nicht darüber: Die sogenannte Goldarie des Rocco im „Fidelio“ wurde daher gestrichen!

P.S.