ISTANBUL: 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb – Finale am 27. September 2024

ISTANBUL: 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb – Finale am 27. September 2024

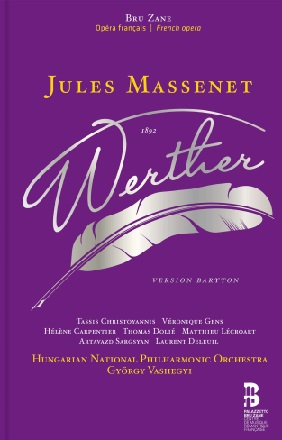

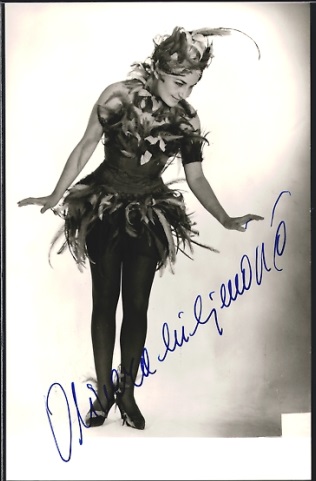

Das war Leyla Gencer (1929 – 2008)

Sehr gute Nachwuchs-Qualität

Der 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb, organisiert von der Istanbuler Stiftung für Kultur und Kunst (İKSV), Borusan Sanat und der Accademia Teatro alla Scala, endete am Freitag, den 27. September 2024, mit der Abschlussgala und Preisverleihung in der Cemal Reşit Rey-Konzerthalle in Istanbul. HuanHong Li (Bass, China) gewann den 1. Preis, Nazlıcan Karakaş (Sopran, Türkei) wurde Zweite und Maria Knihnytska (Sopran, Ukraine) gewann den 3. Preis.

Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, Pietro Mianiti. Foto: Klaus Billand

Die Abschlussgala des 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerbs, präsentiert von Yetkin Dikinciler, stand unter der Leitung des italienischen Dirigenten Pietro Mianiti, der das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra dirigierte. Von den 42 Teilnehmern aus 17 verschiedenen Ländern, die an der Finalserie in Istanbul teilgenommen hatten, schafften es acht Teilnehmer ins Finale. Die Wettbewerbe zur Vorauswahl fanden in Istanbul, Tiflis, Mailand, London und Berlin von Mai bis Juni statt, auch durch das Internet.

Stephane Lissner bei der Preisverleihung. Foto: Klaus Billand

Stéphane Lissner verkündete als Vorsitzender der Jury am Ende des Abends die Gewinner. HuanHong Li (Bass, China) gewann den ersten Preis (7.500€), Nazlıcan Karakaş (Sopran, Türkei) wurde Zweite (4.000€) und Maria Knihnytska (Sopran, Ukraine) gewann den dritten Preis (2.500€).

Die Gewinner der ersten drei Preise- Foto: Klaus Billand

Fernanda Allande (Sopran, Mexiko) gewann den Sonderpreis des Jette Parker Young Artists Programme des Royal Opera House, der eine einwöchige Coaching-Sitzung im Covent Garden beinhaltet. HuanHong Li (Bass, China) gewann den Sonderpreis der Deutschen Oper Berlin, der die Teilnahme an einer der Produktionen der Oper ermöglicht, sowie den Sonderpreis des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, der ein Auftreten mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra ermöglicht. Der Gewinner des Sonderpreises der Accademia Teatro alla Scala, Nazlıcan Karakaş, erhielt ein dreimonatiges Stipendium an der Accademia Teatro alla Scala. Karakaş wurde außerdem mit dem Leyla Gencer-Publikumspreis ausgezeichnet. Anna Imedashvili (Sopran, Georgien) gewann den Sonderpreis des Staatstheaters für Oper und Ballett in Tiflis, der der Gewinnerin die Teilnahme an einer der Opernproduktionen ermöglicht. Jennifer Mariel Velasco (Sopran, Mexiko) wurde der Sonderpreis (Überraschungspreis) des Teatro di San Carlo di Napoli verliehen.

Die Jury, mit Stéphane Lissner als Vorsitzendem, bestand aus İlker Arcayürek (Tenor), Viviana Barrios (Stellvertretende künstlerische Leiterin der Deutschen Oper Berlin), Alessandro Galoppini (Casting Manager des Teatro alla Scala), David Gowland (Künstlerischer Leiter des Jette Parker Young Artists Programme des Royal Opera House Covent Garden), Badri Maisuradze (Tenor, Künstlerischer Leiter des Staatstheaters für Oper und Ballett Tbilisi), und Carlo Tenan (Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra).

Der 10. Leyla Gencer Gesangswettbewerb wurde von der Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV), Borusan Sanat und der Accademia Teatro alla Scala organisiert. Das Orchestra in Residence des Wettbewerbs ist das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra.

Die weiteren Finalteilnehmer. Foto: Klaus Billand

Insgesamt ist zu sagen, dass alle acht Finalteilnehmer sehr gute Leistungen darboten. Folgende Sänger gingen – leider – leer aus: Leander Carlier, (Bariton, Belgien) und Anna Erokhina, (Mezzo-Sopran, Ukraine). Die türkische Sängerin Nazlıcan Karakaş konnte mit einer äußerst engagierten Interpretation der Arie „Je veuy vivre“ aus „Roméo et Juliette“ von Charles Gounod natürlich das lebhaft teilnehmende türkische Publikum sofort für sich gewinnen, sodass der Publikumspreis – aber auch verdientermaßen – fast zur Selbstverständlichkeit wurde. Der Chinese HuanHong Li bestach mit seiner Arie „La calunia“ aus dem „Barbier von Sevilla“ von G. Rossini nicht nur durch einen in allen Lagen flexibel und warm ansprechenden Bass mit beeindruckender Höhe, sondern auch durch eine sehr natürlich-emotionale Mimik, die das Publikum mitriss. Ein hoffnungsvoller Abend für den Opern-Nachwuchs in der Cemal Resit Rey Concert Hall!

Die Türkin Nazlıcan Karakaş mit ihren zwei Preisen

Der Chinese HuanHong Li. Foto: Klaus Billand

Klaus Billand aus Istanbul

15. APRIL 2025 – Dienstag

Peter Seiffert gestorben

Leading German tenor dies after a stroke, at 71. The family and friends have reported the death of Peter Seiffert, one of the most popular singers within his profession and one of the finest Heldentenor performers of recent years. Born in Düsseldorf, Seiffert made his debut locally at 24 at Deutsche Oper am Rhein. He became a summer fixture at Bayreuth, its regular Lohengrin, and sang all of his major roles at Bavarian State Opera, which included much Italian repertoire. He made at late Met debut in 2004 as Tannhäuser. In 1986 he married the glorious Slovak soprano Lucia Popp, fifteen years his senior. After her death from cancer seven years later, he was eventually married a second time to Petra-Maria Schnitzer (pictured), a soprano who sang opposite him at Bayreuth.

Leading German tenor dies after a stroke, at 71 – Slippedisc

Wien/heute. Saioa Hernandez singt die Maddalena

I’m happy to announce that today I’ll be singing at the Wiener Staatsoper, replacing my dear and great colleague Sonya Yoncheva in the role of Maddalena in Andrea Chenier’s final performance. I’m looking forward to be in this stage again and seeing you there in the audience!

Von Klassik-Birnen und Sport-Äpfeln

Willkommen in der neuen Klassik-Woche, heute mit allerhand schiefen Vergleichen: Musik vs. Sport, Streams vs. CDs, Digital Concert Hall vs. YouTube und Karfreitag in Dortmund vs. Karfreitag in Düsseldorf.

Von Klassik-Birnen und Sport-Äpfel

..I.ch erinnere mich, wie ich Anfang der 2000er Jahre für die Welt am Sonntag alle Kartenverkäufe der Klassik gegen jene in den Stadien der Fußballbundesliga aufgerechnet habe – und ja: die Klassik verkaufte schon damals mehr Tickets! Inzwischen ist dieses Gegeneinander zu einem Leitmotiv der Klassik-Legitimation geworden. Zeit, die Dinge noch einmal zurechtzurücken: Natürlich verkaufen Hunderte von Opernhäusern und Orchestern, die fast jeden Tag in jeder Stadt spielen, mehr Tickets pro Jahr als die Fußball-Bundesliga, die nur neun (!) Spiele pro Woche hat. Würde man die Zuschauerzahlen im Fernsehen addieren, sähe die Kultur dagegen alt aus! Nachdem das Deutsche Musikinformationszentrum diese Woche jubelte, dass 21 Prozent aller Deutschen ein Musikinstrument spielen, holte die FAZ den alten Fußball-Vergleich wieder aus der Mottenkiste und erklärte: »Die Zahl der Freizeitsänger und Instrumentalisten ist so groß wie die der Hobby Fußballer«. Ja! Ja! Ja! Aber die Fußballer in Deutschland sind quasi nur »die Geiger des Sportes«: Es gibt auch Handballer, Turner, Läufer und und und … Liebe Klassik-Leute es mag ja sein, dass Ihr nicht gerne Sport treibt, aber hört auf, die Klassik-Äpfel mit den Sport-Birnen zu vergleichen! Beides ist wichtig für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen – und einer ganzen Gesellschaft! Und beides wird an unseren Schulen viel zu sehr vernachlässigt!

Kommt die Zeit der großen Rehabilitation?

Klar, man kann Valery Gergievs politische Solidarität mit Vladimir Putin nicht mit dem übergriffigen Verhalten von François Xavier Roths vergleichen. Was man aber durchaus vergleichen kann, ist, dass Orchesterleitungen, Veranstalter und ein Teil des Publikums offensichtlich keine Lust mehr auf moralische Kämpfe haben. Ein spanischer Veranstalter hat für die kommende Saison Gergiev-Gastspiele in Westeuropa angekündigt (ob sie je stattfinden, ist unklar), und der SWR wird am 31. Mai – trotz aller Protest-Ankündigungen – gemeinsam mit seinem designierten Chefdirigenten im Festspielhaus Baden-Baden auftreten. Dass Anna Netrebko wieder an so ziemlich allen europäischen Opernhäusern zu Hause ist, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt (tatsächlich ist sie ihrer Linie treu geblieben und steht derzeit nicht in Verdacht der Kreml-Propaganda oder der Kreml-Unterstützung). Ich habe mich gefragt: Sind wir einfach nur zu müde, um zu protestieren, oder ist die Zeit für Rehabilitation gekommen?

https://backstageclassical.com/von-klassik-birnen-und-sport-aepfeln/

BADEN-BADEN: MADAMA BUTTERFLY (Trailer)

Baden-Baden

„Butterfly“ in Baden-Baden: Ein Ostergeschenk zum Abschied (Bezahlartikel)

Letztmals spielt dieses Orchester bei den Osterfestspielen Baden-Baden, und die Aufführung gerät zum Triumph: Puccinis Oper „Madama Butterfly“ mit den Berliner Philharmonikern.

FrankfurterAllgemeine.net

Vergangenheitsbewältigung deluxe

Giacomo Puccini: Madama Butterfly. Der Eröffnungsabend der Osterfestspiele Baden-Baden ist mit Puccinis „Madama Butterfly“ theatralisch und musikalisch meisterhaft. Davide Livermores Inszenierung ist klug und hat Platz für große Emotionen.

https://www.die-deutsche-buehne.de/kritiken/vergangenheitsbewaeltigung-deluxe/

Puccinis „Madama Butterfly“ bei den Osterfestspielen in Baden-Baden: „Augen zu und Ohren auf“

Die Hauptrolle in Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ gilt als eine der schwierigsten Opernpartien überhaupt. In der Berliner Staatsoper gab Sopranistin Rachel Willis-Sørensen ein perfektes Debut in der Rolle. Von Barbara Wiegand

swr.de.Kultur

„Madama Butterfly“

Die Kirschblüte – Ein Abschiedstopos?

https://www.concerti.de/oper/opern-kritiken/baden-baden-madama-butterfly-12-4-2025/

Baden-Baden / Festspielhaus: „LEIF OVE ANDSNES – BERLINER PHILHARMONIKER-KLAUS MÄKELÄ“

Osterfestspiele 2025 – 13.04.2025

Mit einer Träne im Knopfloch wurde man gewahr, dass die langjährige und erfolgreiche Liasion und Verpflichtung der Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko sowie weiterer prominenten Gastdirigenten sich nun zu den „Osterfestspielen 2025“ im Festspielhaus zu Ende ging. Wiederum standen eine Opernproduktion sowie zahlreiche Symphonie- und Kammerkonzerte auf dem vielfältigen Spielplan. Jedoch die Hoffnung stirbt zuletzt und man dürfte diesem Weltklasse-Orchester in Zukunft während seiner künftigen Gastspiele erneut im Festspielhaus an der Oos wiederbegegnen…

Zum Bericht von Gerhard Hoffmann

WIENER STAATSOPER: ZYKLEN IN DER SPIELZEIT 2025/26

Liebes Publikum, wir hoffen, Sie hatten bereits Gelegenheit, sich → online oder in unserem → Saisonbuch Eindrücke zur neuen Spielzeit zu verschaffen. Gerne möchten wir Sie auch noch auf die Möglichkeit hinweisen, die vorgestrige von Direktor Bogdan Roščić moderierte Matinee zur kommenden Saison online über unseren → YouTube Kanal nachzusehen. Hier erhalten Sie einen sehr kompakten Überblick über alles, was die Wiener Staatsoper im nächsten Jahr künstlerisch plant, dazu gab es Auftritte namhafter Künstlerinnen und Künstler wie Camilla Nylund, Benjamin Bernheim, Aigul Akhmetshina oder Günther Groissböck sowie Gespräche mit der designierten Ballettdirektorin Alessandra Ferri und den Regisseuren der Premieren der nächsten Saison über ihre künstlerischen Arbeiten.

Auch für 2025/26 bieten wir → Zyklen – also einzelne Vorstellungen, zu einem Paket geschnürt an. Diese Zyklen sind bereits ab heute buchbar. Der offizielle Ticketverkauf für die kommende Saison startet erst am 28. April. So profitieren Sie von unseren Zyklen:

Mehr darüber in den „Infos des Tages“

Wien/Staatsoper

Das wird wunderbar: Die Wiener Staatsoper präsentiert die Spielzeit 2025/2026

Die Spielzeit 2025/2026 bringt uns Klassikbegeisterten fünf Opernpremieren, zwei Balletpremieren und eine Ballettgala. Gemeinsam mit den acht Wiederaufnahmen werden insgesamt mehr als fünfzig Opern auf die Bühne kommen. Es dürfte nicht viele Opernhäuser geben, die ihr Publikum mit einer so gewaltigen Auswahl verwöhnen.

Von Dr. Rudi Frühwirth

Klassik-begeistert.de

Wien/Staatsoper: Wenig Schmalz, viel Kapellmeisterei: Christian Thielemann führt „Arabella“ mit chirurgischer Präzision

Für die erste Vorstellung: technisch top! Dirigent Christian Thielemann beweist: 100 Prozent Kapellmeisterei. In puncto Energie bleibt viel Luft nach oben – auch wenn „Arabella“ von Richard Strauss dem Staatsopernorchester nur Smalltalk anbietet. Ein Konversationsstück mit seidenweichem Orchester-Geplätscher. Camilla Nylund und Michael Volle punkten mit enormer Präsenz, lassen aber eines vermissen: Emotion!

Von Jürgen Pathy

Klassik-begeistert.de

Christian Thielemann feiert Arabella an die Strauss-Spitze

Ein umjubeltes Gesangsensemble um Camilla Nylund und Michael Volle sowie ein umschlingender Orchesterklang bringt das Haus am Ring in schwungvolle Walzer-Stimmung. Thielemanns umjubelter Strauss-Zauber wirkt auch mit Arabella, zurecht war selbst die Wiener Staatsoper völlig aus dem Häuschen!

Von Johannes Fischer

Klassik-begeistert.de

Richard Strauss‘ „Arabella“ mit grandiosem Thielemann

Bei der Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper fesselten speziell Michael Volle und Christian Thielemann mit herausragenden kunsthandwerklichen Leistungen

DerStandard.at.story

Das Wiener Opernhighlight: „Arabella“ unter Thielemann (Bezahlartikel)

Selbst die charmefreie Bechtolf-Inszenierung kann die musikalische Atmosphäre nicht zerstören: In der „Arabella“-Wiederaufnahme mit Camilla Nylund herrscht Hofmannsthals Geist dank der Klänge von Richard Strauss.

DiePresse.com

Wiener Staatsoper: Keine Zweifel und keine Fragen bei „Arabella“ (Bezahlartikel)

Glanzbesetzung bei der Wiederaufnahme u. a. mit Camilla Nylund und Michael Volle – und mit Christian Thielemann am Pult.

Kurier.at

Wiener Staatsoper: Umbesetzung „LOHENGRIN“ am 27.4. (Klaus Florian Vogt anstelle von David Butt-Philip)

Weitere Termine am 1. und 4.Mai

Unser langjähriger Rezensent Dr. Manfred Schmid, auch Präsident der „Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch-Gesellschaft“, der stets für sehr faire Berichte aus der Wiener Staatsoper gesorgt hat, wird heute um 11 h in Krematorium der Stadt Wien eingeäschert. Wir wissen, was wir an ihm verloren haben und werden ihm stets ein ehrendes Angedenken bewahren!

Berlin/ Deutsche Oper

Gesangswettbewerb auf der Wartburg: 10 Punkte gehen an Klaus Florian Vogt als Tannhäuser

“Zu viel, zu viel” sind die ersten Worte, die Tannhäuser singt. Am Schluss der Oper möchte man als Zuschauer antworten: “Noch mehr, noch mehr”! Von solch einer großartigen musikalischen Aufführung kann man eigentlich nicht genug bekommen. An der Deutschen Oper Berlin triumphiert Klaus Florian Vogt im Sängerwettstreit als Tannhäuser in einer musikalisch hochklassigen Aufführung, zu deren Erfolg auch Elisabeth Teige und Samuel Hasselhorn sowie der Dirigent John Fiore beitragen.

Von Jean-Nico Schambourg

Klassik-begeistert.de

Salzburg/Osterfestspiele

Salzburger Osterfestspiele mit „Chowanschtschina“ als Politthriller

Mussorgskis unvollendete Oper wird in Salzburg im Großen Festspielhaus zum etwas trägen und rätselhaften Musiktheater geformt. Dennoch Applaus Es kommt nicht von ungefähr, dass im Menschengewusel auf der Bühne ein Mann krumme Hörner auf dem Kopf trägt. Mit seinem archaischen Kopfschmuck erinnert er frappant an den sogenannten QAnon-Schamanen – jene skurrile Figur, die nach Donald Trumps Wahlschlappe im Jahr 2021 am Sturm auf das Kapitol beteiligt war. Dieser Schamane macht sich hier nicht schlecht, steht er doch in den Diensten eines gewissen Fürsten Iwan Chowanski: Der greift mit grober Hand und populistischen Worten in Moskau anno 1682 nach der Macht, will Russland „wieder groß“ machen, wie es auf der Übertitel-Anzeige beziehungsreich heißt, und schmiedet zu diesem Zweck ein Bündnis mit der wertkonservativen Gruppe der „Altgläubigen“.

DerStandard.at.

„Chowanschtschina“ – Mussorgskis Volksoper bei den Osterfestspielen Salzburg

Podcast von Jörn Florian Fuchs (6,30 Minuten)

deutschlandfunk.de.podcast

Salzburg

Das Oster-Duell: Salzburg oder Baden-Baden?

Die Berliner Philharmoniker sind zu Ostern zum letzten Mal in Baden-Baden, wo sie Puccinis Madame Butterfly aufführen. Nächstes Jahr ziehen sie weiter nach Salzburg, wo sie bei Nikolaus Bachler Wagners Ring beginnen werden – dieses Jahr setzten hier noch Esa-Pekka Salonen und das Finnische Radioorchester die Oper Chowanschtschina in Szene. Eine Feuilletonrundschau. Salzburg darf sich auf die Berliner Philharmoniker freuen, die auch eine szenisch schlüssige Butterfly in Baden-Baden ablieferten, findet Judith von Sternburg in der FR:: »Regisseur David Livermore baut eine zusätzliche Ebene ein, nicht neu, aber plausibel.

https://backstageclassical.com/das-oster-duell-salzburg-oder-baden-baden/

Ein wahres Belcanto-Fest – „Norma“ an der Berliner Staatsoper (Bezahlartikel)

Die Cavatine „Casta Diva“ ist die Vorzeigearie aus der Oper Norma, eine Visitenkarte sängerischer Kunst. Jedes Mal, wenn eine Sängerin es wagt, sich Bellinis „Norma“ und damit der Herausforderung des „Casta Diva“ zu stellen, muss sie gegen die Schatten aller Norma-Interpretinnen vor ihr ansingen: von Giuditta Pasta über Joan Sutherland, Leyla Gencer und Renata Scotto, Anita Cerquetti, Montserrat Caballé und eben La Divina, Maria Callas. In den ca. sieben Minuten, die die Paradearie – längst eine Ikone des italienischen Belcanto – dauert, entscheidet sich das Schicksal der Partie (bzw. ihrer Sängerin) und damit des ganzen Abends.

NeueMusikzeitung/nmz.de

Liebe in Zeiten des Hasses: So lief die „Norma“-Premiere an der Staatsoper (Bezahlartikel)

Zu den Festtagen präsentiert die Staatsoper Unter den Linden Vincenzo Bellinis „Norma“. Regisseur Vasily Barkhatov verlegt die Handlung aus der Antike in eine moderne Diktatur.

Tagesspiegel.de

Richard Wagners „Parsifal“ am 13. 4. 2025 in der Staatsoper/STUTTGART

Berührende Klangmomente

Klingsor. Foto: „Martin Sigmund“

In der zerklüfteten Inszenierung von Calixto Bieito (Bühne: Susanne Geschwender; Kostüme: Merce Paloma) liegt die Apokalypse schon hinter uns, die Brücken sind eingestürzt, die Menschen kämpfen verzweifelt ums Überleben. Eine Gemeinschaft keusch lebender Ritter zieht aus der Anbetung des Heiligen Grals Lebenskraft. König Amfortas verweigert standhaft das Ritual der Gralsenthüllung, weil sein Vollzug die Wunde aufbrechen lässt, die er erhalten hat, als er der Verführung einer Frau erlag. Alle warten nun auf die Ankunft eines Erlösers. Den stärksten Eindruck hinterlässt dabei der packend gestaltete zweite Akt, wo die Auseinandersetzung zwischen Parsifal und Kundry im Mittelpunkt steht…

Zum Bericht von Alexander Walther

BRÜNN – 13.04. 2025 – Narodni divadlo Brno: „JAKOBIN“

Copyright: Narodni divadlo Brno

Wer hinter dem grimmigen Titel „Der Jakobiner“ eine blutige Revolutionsgeschichte erwartet, der irrt! Der titelgebende „Jakobiner“ – Bohus von Harasov – war zwar in Paris gewesen und brachte von dort seine Frau Julie mit, wäre aber selbst von den Revolutionären hingerichtet worden, wie im dritten Akt enthüllt wird! Alles war nur eine Intrige von Adolf, dem Neffen des alten Grafen, der selbst statt des Grafen Sohn die Nachfolge als Schloßherr antreten wollte. Die wird aber aufgedeckt, und auch der einzige Unterstützer des bösen Adolf, der Burgvogt Philipp, zieht den Kürzeren im Werben um Terinka, die Tochter des Lehrers Benda, die mit dem von ihr verehrten Jäger Jiri vereint wird. „Stimungsvolle Dorfszenen zur Zeit der Aufklärung in Böhmen“ könnte man das Stück auch überschreiben, das von herrlichen Melodien aus der Feder von Antonin Dvorak – mein tschechischer Lieblingskomponist, nicht nur, weil er einer der ersten fanatischen Eisenbahnfans in Kontinentaleuropa gewesen ist – quasi überquillt…

Zum Bericht von Michael Tanzler

Kulturinstitutionen in Wien: Ausländische Führungskräfte sind die Chefs

„Ist Wien überflüssig?“ betitelte Georg Kreisler 1987 einen Satireband über Wiener Mentalität und so manch eigenartige hiesige Umgangsformen. Und aus dem Jahr 1964 klingt sein „Wie schön wäre Wien ohne Wiener!“ nach. Also, mit Führungskräften in Sache Kultur sind wir in solch einer Entwicklung bereits angelangt. Denn wo wir hinschauen: Gäste aus den Nachbarländern prägen die heimische Kultur und auch die Universitäten. Nun, Gäste? Die österreichische Staatsbürgerschaft wird den Chefs, Universitätsprofessoren, etc. zum führenden Posten dazu verliehen. ..

Weiterlesen unter https://onlinemerker.com/kulturinstitutionen-in-wien-auslaendische-fuehrungskraefte-sind-die-chefs/

Sprechtheater

Ödön von Horváths „Figaro lässt sich scheiden“ am Tiroler Landestheater

DerStandard.at.story

Aktuelles aus „Neue Zürcher Zeitung“

Der Irak will zur Touristendestination werden: eine Reise von Bagdad nach Basra: Bis vor kurzem galt das Land als Hölle auf Erden. Jetzt soll man dort Ferien machen können.

Jetzt lesen

Die Russen fühlen sich wie im April 1945: Sie glauben, den Sieg in Griffnähe zu haben»: Der Militärexperte Markus Reisner sagt, dass der Westen entweder die Ukraine stärker unterstützen oder den Krieg so rasch als möglich beenden sollte. Er hält wenig von den jetzigen Verhandlungen und ist überzeugt, dass die Zeit für Putin arbeitet.

Jetzt lesen

Russland richtet im Zentrum der ukrainischen Stadt Sumi ein Blutbad an – mehr als 30 Einwohner werden getötet: Der Palmsonntag hat der Ukraine eine neue Hiobsbotschaft gebracht: die opferreichste Attacke auf Zivilisten seit 2023. Russland terrorisiert mit seinem Raketenangriff die Bevölkerung und übt Druck auf die Waffenstillstandsverhandlungen aus.

Jetzt lesen

Unter grossem Druck: warum Teheran jetzt mit Trump verhandelt: Am Samstag trafen sich Vertreter Irans und Amerikas in Oman zu ersten indirekten Gesprächen. Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Für Iran steht jedoch viel auf dem Spiel. Jetzt lesen

Präsident Noboa gewinnt die Wahl in Ecuador überraschend deutlich: Der 37-jährige Amtsinhaber distanziert seine linke Gegenkandidatin klar. Doch diese will das Ergebnis nicht anerkennen und fordert eine Neuauszählung der Stimmen.

Jetzt lesen

Mit einer künstlichen «Volksbewegung» versucht Vucic den Studentenprotest zu ersticken: An einer Grosskundgebung hat der serbische Präsident das Ende der «farbigen Revolution» verkündet. Die Studenten kümmert das nicht.

Jetzt lesen

Der Täter warf mit Molotowcocktails am jüdischen Pessachfest: Brandanschlag auf Gouverneur Josh Shapiro: Der Täter drang mitten in der Nacht in die Residenz des Gouverneurs von Pennsylvania ein und stiftete einen grösseren Brand, während die Familie schlief. Die Strafanzeige lautet auf versuchten Mord und Terrorismus.

Jetzt lesen

«Man spricht gern über eine Brandmauer. Aber das Entscheidende ist, den Brand zu löschen», sagt Österreichs neuer Bundeskanzler Christian Stocker: Der ÖVP-Chef Stocker führt Österreichs erste Dreierkoalition an. Er erklärt, warum er davor mit Herbert Kickl verhandelt hat, obwohl er dessen Politik ablehnt. Er ist überzeugt, dass seine Koalition erfolgreicher sein wird als die «Ampel» in Deutschland.

Jetzt lesen

Feuilleton

Rund zwanzigtausend Menschen kamen bei der Varusschlacht ums Leben: In den germanischen Wäldern erlebte das Römische Reich eine seiner schlimmsten Niederlagen Im Herbst 9 n. Chr. schlugen germanische Stämme unter Arminius drei römische Legionen vernichtend. Was genau geschah, ist bis heute unklar. Umso grösser der Mythos, der um die Schlacht entstanden ist.

Jetzt lesen

Der wahre Architekt des Kaiserreichs: Wilhelm I. war nicht der Herrscher, als der er in die Geschichte eingegangen ist: Ein schwacher König und ein Kanzler, der regiert: Das ist bis heute das Bild von Wilhelm I. und Otto von Bismarck. Der Historiker Jan Markert revidiert es grundlegend.

Jetzt lesen

Drachen, Sex und Magie: Die «Empyrean»-Reihe der US-Autorin Rebecca Yarros bricht gerade Rekorde – und verrät damit etwas Bedenkliches: Es geht um eine Kämpferin, die wegen einer chronischen Krankheit eher fürs Lazarett als fürs Schlachtfeld gemacht scheint. Ein Bucherfolg, der viel sagt über die Unterhaltungspräferenzen unserer Zeit.

Jetzt lesen

Als Jeff Bezos der «Washington Post» einen freiheitlicheren Kurs verordnete, witterten Journalisten schon das Ende der Demokratie. Sie lagen komplett daneben:Der Milliardär Jeff Bezos mischt sich bei der «Washington Post» in redaktionelle Belange ein. Die Folgen sind bis anhin positiv.

Jetzt lesen

Aufstand gegen die Wirklichkeit: Der Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot

Als einer der grossen Romanciers und Essayisten Lateinamerikas schrieb er gegen Gewalt und Ungerechtigkeit an. Im Jahr 1990 bewarb er sich erfolglos um das Präsidentenamt in seiner Heimat Peru. Nun ist der Jahrhundertschriftsteller im Alter von 89 Jahren gestorben.

Jetzt lesen

Zitat Ende „Neue Zürcher Zeitung“

Politik

Österreich

Kasperl der Woche: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?

Wöchentlich küren wir an dieser Stelle den „Kasperl der Woche“. Diesmal hat sich Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) dafür qualifiziert. Sie hat nämlich ihre Meinung zum Thema Postenschacher (Karl Nehammer) „vergessen“. In der „ZIB 2“ wurde Meinl-Reisinger nun nach ihrer Meinung dazu gefragt. Ihre überraschende Antwort: „Ich erlaube mir das Recht, meine Meinung in diesem Fall für mich zu behalten.“ Und hat damit doch alles gesagt. Und noch etwas: Meinl-Reisinger nennt die Arbeit der Koalition übrigens einen „guten und neuen Weg“. Oder frei interpretiert: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?

https://www.krone.at/3755037

„Es ist, wie’s ist“: Alle sollen länger arbeiten: Neue Ansage von Ministerin

Das faktische Pensionsalter soll an das gesetzliche angehoben werden. Gelingt das nicht, könnten weitere Maßnahmen kommen, so Beate Meinl-Reisinger.

Heute.at

Wien

Die sieben spannendsten Bezirke: Wo sich die Wien-Wahl entscheidet

Neben dem Gemeinderat wird am 27. April auch in den 23 Wiener Bezirken gewählt. Dabei stechen sieben Bezirke besonders ins Auge, in denen sich die Machtverhältnisse ändern könnten – oder die politische Auffälligkeiten aufweisen.

DiePresse.com

Meidling ist ganz fest in roter Hand, da gibt es kein Fragezeichen. Die „Grünen“ müssen um ihre zwei Bezirksvorsteher bangen, Die SPÖ muss Simmering, Floridsdorf und Donaustadt gegen die Blauen verteidigen!

Haben Sie einen schönen Tag!

A.C

DIE DIENSTAG-PRESSE (15. APRIL 2025)

Für Sie in den Zeitungen gefunden: DIE DIENSTAG-PRESSE (15. APRIL 2025)

Von Klassik-Birnen und Sport-Äpfeln

Willkommen in der neuen Klassik-Woche, heute mit allerhand schiefen Vergleichen: Musik vs. Sport, Streams vs. CDs, Digital Concert Hall vs. YouTube und Karfreitag in Dortmund vs. Karfreitag in Düsseldorf.

https://backstageclassical.com/von-klassik-birnen-und-sport-aepfeln/

Peter Seiffert gestorben

Leading German tenor dies after a stroke, at 71. The family and friends have reported the death of Peter Seiffert, one of the most popular singers within his profession and one of the finest Heldentenor performers of recent years. Born in Düsseldorf, Seiffert made his debut locally at 24 at Deutsche Oper am Rhein. He became a summer fixture at Bayreuth, its regular Lohengrin, and sang all of his major roles at Bavarian State Opera, which included much Italian repertoire. He made at late Met debut in 2004 as Tannhäuser. In 1986 he married the glorious Slovak soprano Lucia Popp, fifteen years his senior. After her death from cancer seven years later, he was eventually married a second time to Petra-Maria Schnitzer (pictured), a soprano who sang opposite him at Bayreuth.

Leading German tenor dies after a stroke, at 71 – Slippedisc

Wien/Staatsoper

Das wird wunderbar: Die Wiener Staatsoper präsentiert die Spielzeit 2025/2026

Die Spielzeit 2025/2026 bringt uns Klassikbegeisterten fünf Opernpremieren, zwei Balletpremieren und eine Ballettgala. Gemeinsam mit den acht Wiederaufnahmen werden insgesamt mehr als fünfzig Opern auf die Bühne kommen. Es dürfte nicht viele Opernhäuser geben, die ihr Publikum mit einer so gewaltigen Auswahl verwöhnen.

Von Dr. Rudi Frühwirth

Klassik-begeistert.de

Wien/Staatsoper

Wenig Schmalz, viel Kapellmeisterei: Christian Thielemann führt „Arabella“ mit chirurgischer Präzision

Für die erste Vorstellung: technisch top! Dirigent Christian Thielemann beweist: 100 Prozent Kapellmeisterei. In puncto Energie bleibt viel Luft nach oben – auch wenn „Arabella“ von Richard Strauss dem Staatsopernorchester nur Smalltalk anbietet. Ein Konversationsstück mit seidenweichem Orchester-Geplätscher. Camilla Nylund und Michael Volle punkten mit enormer Präsenz, lassen aber eines vermissen: Emotion!

Von Jürgen Pathy

Klassik-begeistert.de

Christian Thielemann feiert Arabella an die Strauss-Spitze

Ein umjubeltes Gesangsensemble um Camilla Nylund und Michael Volle sowie ein umschlingender Orchesterklang bringt das Haus am Ring in schwungvolle Walzer-Stimmung. Thielemanns umjubelter Strauss-Zauber wirkt auch mit Arabella, zurecht war selbst die Wiener Staatsoper völlig aus dem Häuschen!

Von Johannes Fischer

Klassik-begeistert.de

Wien

Richard Strauss‘ „Arabella“ mit grandiosem Thielemann

Bei der Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper fesselten speziell Michael Volle und Christian Thielemann mit herausragenden kunsthandwerklichen Leistungen

DerStandard.at.story

Das Wiener Opernhighlight: „Arabella“ unter Thielemann (Bezahlartikel)

Selbst die charmefreie Bechtolf-Inszenierung kann die musikalische Atmosphäre nicht zerstören: In der „Arabella“-Wiederaufnahme mit Camilla Nylund herrscht Hofmannsthals Geist dank der Klänge von Richard Strauss.

DiePresse.com

Wiener Staatsoper: Keine Zweifel und keine Fragen bei „Arabella“ (Bezahlartikel)

Glanzbesetzung bei der Wiederaufnahme u. a. mit Camilla Nylund und Michael Volle – und mit Christian Thielemann am Pult.

Kurier.at

Berlin/ Deutsche Oper

Gesangswettbewerb auf der Wartburg: 10 Punkte gehen an Klaus Florian Vogt als Tannhäuser

“Zu viel, zu viel” sind die ersten Worte, die Tannhäuser singt. Am Schluss der Oper möchte man als Zuschauer antworten: “Noch mehr, noch mehr”! Von solch einer großartigen musikalischen Aufführung kann man eigentlich nicht genug bekommen. An der Deutschen Oper Berlin triumphiert Klaus Florian Vogt im Sängerwettstreit als Tannhäuser in einer musikalisch hochklassigen Aufführung, zu deren Erfolg auch Elisabeth Teige und Samuel Hasselhorn sowie der Dirigent John Fiore beitragen.

Von Jean-Nico Schambourg

Klassik-begeistert.de

Salzburg/Osterfestspiele

Salzburger Osterfestspiele mit „Chowanschtschina“ als Politthriller

Mussorgskis unvollendete Oper wird in Salzburg im Großen Festspielhaus zum etwas trägen und rätselhaften Musiktheater geformt. Dennoch Applaus Es kommt nicht von ungefähr, dass im Menschengewusel auf der Bühne ein Mann krumme Hörner auf dem Kopf trägt. Mit seinem archaischen Kopfschmuck erinnert er frappant an den sogenannten QAnon-Schamanen – jene skurrile Figur, die nach Donald Trumps Wahlschlappe im Jahr 2021 am Sturm auf das Kapitol beteiligt war. Dieser Schamane macht sich hier nicht schlecht, steht er doch in den Diensten eines gewissen Fürsten Iwan Chowanski: Der greift mit grober Hand und populistischen Worten in Moskau anno 1682 nach der Macht, will Russland „wieder groß“ machen, wie es auf der Übertitel-Anzeige beziehungsreich heißt, und schmiedet zu diesem Zweck ein Bündnis mit der wertkonservativen Gruppe der „Altgläubigen“.

DerStandard.at.

„Chowanschtschina“ – Mussorgskis Volksoper bei den Osterfestspielen Salzburg

Podcast von Jörn Florian Fuchs (6,30 Minuten)

deutschlandfunk.de.podcast

Wien/Volksoper

„Follies“ in der Volksoper: Wenn Musical, dann so!

Die österreichische Erstaufführung von Stephen Sondheims „Follies“ gelingt furios dank des starken Ensembles und fetziger Tanznummern.

DiePresse.com

CD-Besprechung

Mixturtrautonium und Stimme: Zwischen Geräusch und Sphäre liegt Genuss

Die Gelegenheit ist günstig: die Musik der CD „Ins Nichts mit ihm“ erklingt live am 25. April 2025 in den Kammerspielen in München. Das Mixturtrautonium ist ein elektronisches Instrument, das in Deutschland ab den späten 1920ern entwickelt wurde. Der CD Begleittext zeigt, wie physikalisch Tonerzeugung ist. Es heißt darin: „Das Trautonium war ursprünglich ein monophones Instrument und das erste, welches in der Lage war, Klänge zu erzeugen, indem es die hochfrequenten Kipp-Schwingungen zur Frequenzmodulation nutzt (die Basis des Synthesizers, welcher dann von La Cain, Buchla, Moog u.a. entwickelt wurde). […]. Eine Besonderheit des Mixturtrautoniums sind die Frequenzteiler, die es ermöglichen, mit Hilfe der subharmonischen Frequenzreihe aus einem Grundton Akkorde zu erzeugen, die der Naturtonreihe und nicht dem wohltemperierten Spektrum angehören. Diese können in einer Matrix abgespeichert und den einzelnen angespielten Tönen zugeordnet werden.“

Von Frank Heublein

Klassik.begeistert.de

Wien/Musikverein

Mozart Hauptgang, Kurtág Nachspeise (Bezahlartikel)

Große Messe und Nach(t)klänge im Musikverein: Mozart bekam Exzellenz, braucht aber noch mehr. Kurtág brauchte Stille – und bekam sie.

https://www.diepresse.com/19528851/mozart-hauptgang-kurtag-nachspeise

Salzburg

Das Oster-Duell: Salzburg oder Baden-Baden?

Die Berliner Philharmoniker sind zu Ostern zum letzten Mal in Baden-Baden, wo sie Puccinis Madame Butterfly aufführen. Nächstes Jahr ziehen sie weiter nach Salzburg, wo sie bei Nikolaus Bachler Wagners Ring beginnen werden – dieses Jahr setzten hier noch Esa-Pekka Salonen und das Finnische Radioorchester die Oper Chowanschtschina in Szene. Eine Feuilletonrundschau. Salzburg darf sich auf die Berliner Philharmoniker freuen, die auch eine szenisch schlüssige Butterfly in Baden-Baden ablieferten, findet Judith von Sternburg in der FR:: »Regisseur David Livermore baut eine zusätzliche Ebene ein, nicht neu, aber plausibel.

https://backstageclassical.com/das-oster-duell-salzburg-oder-baden-baden/

Mahler unter Salonen: Auferstehung mit dem himmlischen BR-Chor (Bezahlartikel)

Zuerst drängend, dann in hymnischer Breite: Jubel für Esa-Pekka Salonen, das Finnische Radio-Symphonieorchester und den famosen Chor des Bayerischen Rundfunks bei den Osterfestspielen Salzburg.

DiePresse.com

Osterfestspiele Salzburg: Sachlichkeit zügelt die Leidenschaft (Bezahlartikel)

Esa-Pekka Salonen und das Finnish Radio Symphony Orchestra präsentierten in Salzburg Mahlers Zweite.

SalzburgerNachrichten.at

Wenig Begeisterung fürs ewige Leben

Osterfestspiele / Chorkonzert I

Eine Weile, bevor der himmlische Chor einsetzt, ringen noch bedrohliche Töne des Dies Irae und volkstümliche Melodien um die verstorbene Seele. Gerade an diesem spannenden Punkt im Schluss-Satz von Mahlers Auferstehungs-Symphonie griff die Dame in der Reihe vor mir zum Handy.

DrehpunktKultur.at

Berlin

Augen zu und nur zuhören: „Norma“ in der Staatsoper Berlin (Podcast)

inforadio.de.podcast

Ein wahres Belcanto-Fest – „Norma“ an der Berliner Staatsoper (Bezahlartikel)

Die Cavatine „Casta Diva“ ist die Vorzeigearie aus der Oper Norma, eine Visitenkarte sängerischer Kunst. Jedes Mal, wenn eine Sängerin es wagt, sich Bellinis „Norma“ und damit der Herausforderung des „Casta Diva“ zu stellen, muss sie gegen die Schatten aller Norma-Interpretinnen vor ihr ansingen: von Giuditta Pasta über Joan Sutherland, Leyla Gencer und Renata Scotto, Anita Cerquetti, Montserrat Caballé und eben La Divina, Maria Callas. In den ca. sieben Minuten, die die Paradearie – längst eine Ikone des italienischen Belcanto – dauert, entscheidet sich das Schicksal der Partie (bzw. ihrer Sängerin) und damit des ganzen Abends.

NeueMusikzeitung/nmz.de

Liebe in Zeiten des Hasses: So lief die „Norma“-Premiere an der Staatsoper (Bezahlartikel)

Zu den Festtagen präsentiert die Staatsoper Unter den Linden Vincenzo Bellinis „Norma“. Regisseur Vasily Barkhatov verlegt die Handlung aus der Antike in eine moderne Diktatur.

Tagesspiegel.de

Baden-Baden

„Butterfly“ in Baden-Baden: Ein Ostergeschenk zum Abschied (Bezahlartikel)

Letztmals spielt dieses Orchester bei den Osterfestspielen Baden-Baden, und die Aufführung gerät zum Triumph: Puccinis Oper „Madama Butterfly“ mit den Berliner Philharmonikern.

FrankfurterAllgemeine.net

Vergangenheitsbewältigung deluxe

Giacomo Puccini: Madama Butterfly. Der Eröffnungsabend der Osterfestspiele Baden-Baden ist mit Puccinis „Madama Butterfly“ theatralisch und musikalisch meisterhaft. Davide Livermores Inszenierung ist klug und hat Platz für große Emotionen.

https://www.die-deutsche-buehne.de/kritiken/vergangenheitsbewaeltigung-deluxe/

Puccinis „Madama Butterfly“ bei den Osterfestspielen in Baden-Baden: „Augen zu und Ohren auf“

Die Hauptrolle in Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ gilt als eine der schwierigsten Opernpartien überhaupt. In der Berliner Staatsoper gab Sopranistin Rachel Willis-Sørensen ein perfektes Debut in der Rolle. Von Barbara Wiegand

swr.de.Kultur

„Madama Butterfly“

Die Kirschblüte – Ein Abschiedstopos?

https://www.concerti.de/oper/opern-kritiken/baden-baden-madama-butterfly-12-4-2025/

München

Teodor Currentzis in München: Denkwürdiges Konzert in der Isarphilharmonie

BR.Klassik.de

Meiningen

Drogenabenteuer ohne Liebestod: „Tristan und Isolde“ in Meiningen (Bezahlartikel)

Eine Produktion von „Tristan und Isolde“ mit dieser hohen musikalischen Qualität und einer Besetzung nur aus dem eigenen Ensemble ist ein durchschlagskräftiger Leistungsbeweis. Verena Stoiber präsentierte ihre zweite Meininger Inszenierung nach „Salome“. GMD Killian Farrell und die Meininger Hofkapelle zelebrierten Richard Wagners Extremwerk mit packenden Kontrasten von ‚Realität‘ und Rausch, bis Stoibers Regie schwächelte. Marco Jentzsch ist ein eher leichter und beglückend intelligenter Tristan, Lena Kutzner eine klarstimmig imposante Isolde.

NeueMusikzeitung/nmz.de

Delirium aus der Pipette

Ein bemerkenswert junges Ensemble erklimmt in „Tristan und Isolde“ den Mount Everest des Wagner-Gesangs gemeinsam mit GMD Killian Farrell, der eine hohe Sensitivität im Rausch beweist. Die Regie von Verena Stoiber allerdings enttäuscht.

concerti.de.oper

Frankfurt

»Der Rosenkavalier«: Ein Blick auf die Wiederaufnahme an der Oper Frankfurt

Von der menschlichen Endlichkeit handelt Aribert Reimanns Trilogie lyrique L’invisible, die kürzlich an der Oper Frankfurt Premiere feierte. Die 2. Wiederaufnahme von Richard Strauß´ populärer Komödie für Musik Der Rosenkavalier knüpft daran unmittelbar an. Denn in der Inszenierung von Claus Guth (Mai 15) liegt der Schwerpunkt auf der Vergänglichkeit unseres Daseins.

Kulturfreak.de

Düsseldorf

Fantastische Welt

Offenbach: Hoffmanns Erzählungen

Die Deutsche Buehne.de

Köln

„Leuchtende Liebe, lachender Tod“ –

Neuer Blick auf iWagners „Siegfried“ in der Kölner Philharmonie

opernmagazin.de

Münster

Roterfadenlos inszeniert – Leoš Janáčeks „Das schlaue Füchslein“ am Theater Münster

Alles hängt mit allem zusammen. Und alles befindet sich, wenn es ideal läuft, miteinander im Gleichgewicht. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung sondern „nur“ ein Teil von ihr, ein kleines Rad im Gefüge der Natur, ein Lebewesen, das ebenso entsteht und vergeht wie ein Pilz im Wald oder eine Henne im Stall. Dieser pantheistischen Haltung folgt Leoš Janáček ganz besonders in seiner Oper „Das schlaue Füchslein“, uraufgeführt im Jahr 1924, jetzt von Regisseurin Magdalena Fuchsberger im Theater Münster herausgebracht. Zu hören ist ein musikalisches Meisterwerk, das an Kraft, Sinnlichkeit und Emotionalität auch nach einhundert Jahren nichts eingebüßt hat.

NeueMusikzeitung/nmz.de

Basel

Theater Basel: Liederabend Mané Galoyan – ein musikalisches Portrait

opernmagazin.de

Links zu englischsprachigen Artikeln

Budapest

Witnessing music making at its best: OAE’s Bach St Matthew Passion in Budapest

seenandheard.international.com

London

Variations, Ólafsson, Wigmore Hall review – Bach in the shadow of Beethoven

Late changes, and new dramas, from the Icelandic superstar

TheArts.desk.com

Cardiff

Searingly powerful Peter Grimes from Welsh National Opera

https://operatoday.com/2025/04/searingly-powerful-peter-grimes-from-welsh-national-opera/

New York

Choral Society, soloists deliver a worthy Verdi Requiem at Carnegie

NewYork.classical.com

Miami

FGO’s lurid “Carmen” more show biz than Bizet

southflorida.classical.com

San Francisco

Marin Alsop and the San Francisco Symphony bring energy to powerful music of the Americas

seenandheard.international.com

Recordings

Pygmalion’s Bach: Mass in B Minor — vivid and deeply felt

Raphaël Pichon and his early music group deliver a hyper-emotional performance of this Baroque masterpiece

https://www.ft.com/content/b320d0b4-9354-4304-b8d0-57cb33bb991b

Schubert: Licht und Schatten (Samuel Hasselhorn, Ammiel Bushakevitz) Hasselhorn cements his place in the new guard with Schubert 2000 project.

limelight.arts.com

Ballett / Tanz

Tanztheater Wuppertal: Sakrosankte Kapitalismus-Dystopie Die einmal mehr umjubelte Brecht-/Weill-Kompilation gerät zu einem alterslosen Beitrag für hedonistische Emanzipationsutopie: Pina Bausch war ihrer Zeit weit voraus, was ihre Kreation aus dem Jahr 1976 grandios beweist.

Concerti.de

Nijinsky (The Australian Ballet)

John Neumeier’s Nijinsky is a ballet that with each viewing and hearing shows something new and precious.

https://limelight-arts.com.au/reviews/nijinsky-the-australian-ballet/

Sprechtheater

Ödön von Horváths „Figaro lässt sich scheiden“ am Tiroler Landestheater

DerStandard.at.story

Politik

Österreich

Kasperl der Woche: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?

Wöchentlich küren wir an dieser Stelle den „Kasperl der Woche“. Diesmal hat sich Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) dafür qualifiziert. Sie hat nämlich ihre Meinung zum Thema Postenschacher (Karl Nehammer) „vergessen“. In der „ZIB 2“ wurde Meinl-Reisinger nun nach ihrer Meinung dazu gefragt. Ihre überraschende Antwort: „Ich erlaube mir das Recht, meine Meinung in diesem Fall für mich zu behalten.“ Und hat damit doch alles gesagt. Und noch etwas: Meinl-Reisinger nennt die Arbeit der Koalition übrigens einen „guten und neuen Weg“. Oder frei interpretiert: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?

https://www.krone.at/3755037

„Es ist, wie’s ist“: Alle sollen länger arbeiten: Neue Ansage von Ministerin

Das faktische Pensionsalter soll an das gesetzliche angehoben werden. Gelingt das nicht, könnten weitere Maßnahmen kommen, so Beate Meinl-Reisinger.

Heute.at

Wien

Die sieben spannendsten Bezirke: Wo sich die Wien-Wahl entscheidet

Neben dem Gemeinderat wird am 27. April auch in den 23 Wiener Bezirken gewählt. Dabei stechen sieben Bezirke besonders ins Auge, in denen sich die Machtverhältnisse ändern könnten – oder die politische Auffälligkeiten aufweisen.

DiePresse.com

———————

Unter’m Strich

Österreich

Tschick, Urlaube, Reinigung: So verprasste Strache FPÖ-Geld

In die Spesenaffäre um HC Strache kommt Bewegung hinein. Es geht um mehr als 1 Million Euro, die HC Strache veruntreut haben soll. In einem Behördendokument dröseln die Ermittler nun die exakte Schadensumme auf. Insgesamt soll sich diese auf 1.065.803,64 Euro belaufen. In der Tabelle heißt es etwa:

3225,18 Euro für „Zigaretten und Süßigkeiten

90.225,64 Euro für „Urlaube“

198.413,36 Euro für „Reinigungskraft“

9.564,00 Euro für „Überwachung“ (Straches Ex-Frau wurde offenbar observiert)

Andere Posten sind: Umbau einer Wohnung, Gehalt eines Kindermädchens, Mietzahlungen, Taxifahrten, Friseur und Kleidung. Sogar Strafen für Falschparken (!) soll Strache an die Partei verrechnet haben. Seine mittlerweile von ihm geschiedene Ex-Frau Philippa ließ er mutmaßlich auf Parteikosten ausspionieren und observieren.

oe24.at

MARIGONA QERKEZI: „Ich liebe es einfach zu singen“

MARIGONA QERKEZI: „Ich liebe es einfach zu singen“

Am 8. November 2024 gibt die Sopranistin Marigona Qerkezi ein wichtiges Hausdebüt an der Oper am Rhein in Düsseldorf. Es handelt sich bei ihr um eine wirklich wunderbare junge aufstrebende dramatische Koloratursopranistin, Verdi- und Puccinisängerin. In Düsseldorf singt sie Abigaille, sie hat aber auch Aida im Repertoire, wird bald als Manon Lescaut und Tosca debütieren. Hier ein Video ihrer Lucrezia Contarini in „I due Foscari“.

: https://youtu.be/CfIpIz4ir-s?feature=shared

Die junge Sopranistin im Gespräch über Norma, Abigaille, ihren Repertoirewechsel und anstehende Vorstellungen an der Deutschen Oper am Rhein, der Oper Frankfurt und der Oper von Lüttich.

Marigona Qerkezi. Copyright: Mario Amaral

Wie begann Ihr Weg, Opernsängerin zu werden? Wo haben Sie studiert und was können Sie uns über die Anfänge Ihrer Karriere erzählen?

Als Tochter einer Mezzosopranistin und eines Kostümbildners, die beide in der Oper tätig waren, war ich schon immer von Musik und Kunst umgeben, insbesondere von Oper. Ich habe das Glück, dass meine Mutter, Merita Juniku, immer noch meine Gesangslehrerin ist und mit mir all meine Rollen vorbereitet. Neben meinem Gesangsstudium habe ich auch Flöte studiert, bin häufig als Solistin aufgetreten und habe einen Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht. All diese Erfahrungen haben meine Ausbildung sehr bereichert und meinen Horizont erweitert. Mein erstes Konzert gab ich bereits im Alter von sechs Jahren als Kindersopran!

Sie haben als lyrische Koloratursopranistin angefangen, oder?

Ich begann meine Karriere als junge, dramatische Koloratursopranistin und hatte mein Operndebüt als Königin der Nacht am Royal Opera House in Muscat. Bald darauf folgten Rollen wie Contessa d’Almaviva in Le Nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, Rosalinde in Die Fledermaus, Donna Anna in Don Giovanni, Gilda in Rigoletto, Adina im Liebestrank oder Mathilde in Guglielmo Tell.

Wie war Ihr Werdegang von Rollen wie Königin der Nacht, Lucia und Gilda zu Abigaille und Lady Macbeth? Wie kam es zu diesem Repertoirewechsel?

Ich hatte eigentlich schon immer eine sehr flexible Stimme. Im Laufe der Jahre hat mich meine natürliche stimmliche und künstlerische Entwicklung dazu gebracht, ein breiteres Rollenspektrum zu übernehmen. Ich singe alles mit meiner wirklichen Stimme, etwa ohne die Stimme künstlich abzudunkeln und respektiere dabei immer den Stil und die Absichten des Komponisten. Wenn ich zum ersten Mal in eine neue Partitur eintauche, muss es sein, als ob eine Art Funken entfacht wird. Ich muss aufgeregt sein und mich gleichzeitig geerdet fühlen. Das signalisiert mir dann, dass dies ein Charakter ist, der weiter erforscht und ausgebaut werden muss.

Sie haben mehrere wichtige Wettbewerbe in Italien gewonnen, darunter ASLICO, den Magda Olivero-Wettbewerb, den ersten Preis beim Leyla Gencer-Wettbewerb und einen Sonderpreis der Accademia der Mailänder Scala. Welche Bedeutung hatte Italien für Ihre Karriere?

Ich liebe es einfach zu singen und nehme Herausforderungen gerne an. Diese Kombination hat mich dazu gebracht, an all diesen Wettbewerben und Vorsingen teilzunehmen, was mir wiederum viele Türen geöffnet und unzählige Möglichkeiten geschaffen hat. Es ist ein wahrer Segen für mich, dass meine Reise als Opernsängerin in Italien begann – der Heimat der Oper. Mein erster internationaler Preis beim „Aslico“-Wettbewerb war ein entscheidender Moment, dem dann weitere Wettbewerbe und Meilensteine folgten. Ich habe eine besondere Verbindung zu Italien, einem Land, das sich für mich wie eine zweite Heimat anfühlt und mir enorme Freude und Erfüllung bereitet hat und bereitet.

Demnächst werden Sie Ihr Debüt an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf als Abigaille in Nabucco geben, die Sie bereits zweimal zuvor gesungen haben: Welche Herausforderungen bringt diese Rolle mit sich, die von vielen als „Killerrolle“ angesehen wird?

Meine erste Produktion von „Nabucco“ und mein Rollendebüt als Abigaille habe ich beim Savonlinna Opera Festival gesungen. Dem folgte eine weitere Produktion am Theatro Municipal de São Paulo und nun freue ich mich wirklich sehr, meine Abigaille an der Deutschen Oper am Rhein vorstellen zu dürfen und hier in Düsseldorf mein Hausdebüt zu geben. Ich habe die Abigaille also schon mehrmals gesungen und empfinde sie keineswegs als eine „Killerrolle“. Es kommt ganz darauf an, wie man diese Partie angeht. Wenn man drückt und ungesund singt, kann sie gefährlich sein. Ich singe die Rolle wie eine dramatische Belcantopartie. Verdi hat so viele „Piani“ und „Pianissimi“ für die Abigaille geschrieben, und es handelt sich bei der Rolle um eine Partie für einen dramatischen Koloratursopran. Abigaille ist eine sehr komplexe Rolle, sowohl stimmlich als auch psychologisch. Es ist eine Mischung aus dramatischem explosivem Feuerwerk und lyrisch-emotionalen Momenten. Und auch dies macht sie zu einer der anspruchsvollsten Rollen überhaupt für Sopran.

Sie haben mehrere andere Verdi-Rollen gesungen: welche genau?

Mit der Erweiterung meines Repertoires habe ich neben der Abigaille Leonora in Il Trovatore, Violetta in La Traviata, Giovanna d’Arco, Elvira in Ernani, Lucrezia Contarini in I due Foscari, Aida und die Sopranpartie in Messa da Requiem gesungen. Als nächstes kommen Lady Macbeth und Lina in Stiffelio!

Puccini ist in Ihrem Repertoire hingegen nicht sehr präsent. Laut Ihrer Biografie haben Sie Mimì in „La Bohème“ gesungen, und Manon Lescaut wird in naher Zukunft auf Sie zukommen. War das eine bewusste Entscheidung, auf allzu viele Puccini-Rollen zu verzichten?

Meine erste Begegnung mit einer Puccini-Rolle war mein Debüt als Mimì, und jetzt bin ich absolut dazu entschlossen, diese Reise fortzusetzen! Ich werde als Manon Lescaut am Teatro Petruzzelli in Bari und als Tosca an der Königlichen Dänischen Oper in Kopenhagen debütieren, und ich könnte nicht aufgeregter darüber sein!

Auch viele Belcanto-Heroinen haben Sie bereits gesungen, Rossini, Bellini und Donizetti. Im Laufe dieser Saison werden Sie an der Oper Frankfurt in einer Partie debütieren, die oft als der „Mount Everest der Sopranrollen“ bezeichnet wird, der Norma, die Sie bereits in Palm Beach gesungen haben. Was macht diese Rolle so besonders und, wenn man so will, fast „gefürchtet“? Wie gehen Sie die Norma an?

Die Norma vereint wirklich außergewöhnliche stimmliche, emotionale und technische Anforderungen an die Sängerin dieser wunderbaren Rolle. Man muss die tiefen inneren Konflikte der Figur und ihre starke, aber gleichzeitig zerbrechliche Natur möglichst glaubhaft vermitteln. Ich bin schon dabei, die Rolle vorzubereiten und konzentriere mich hierbei ganz auf ihr Inneres, versuche, die Motivation für ihr Handeln möglichst gut zu verstehen und nachzuvollziehen, ihre Verletzlichkeit, ihren inneren Konflikt zwischen Liebe und Pflichten als Oberpriesterin. Norma ist solch eine vielschichtiger Charakter, und die Musik Bellinis ist von ätherischer Schönheit. Ich freue mich sehr, die Rolle kommendes Jahr an der Oper Frankfurt zu singen!

Zeitgenössische Musik ist unter Ihren kommenden Engagements ebenfalls zu finden. Sie werden etwa bei der Uraufführung von Andrea Battistonis „Pucciniana“ in Lüttich dabei sein.

Ich freue mich sehr, dass mir die Weltpremiere von Andrea Battistonis „Pucciniana“ an der Opéra Royal de Wallonie-Liège anvertraut wurde. Das Ganze wird am 29. November 2024 unter der musikalischen Leitung von Maestro Giampaolo Bisanti anlässlich des 100. Todestages von Giacomo Puccini stattfinden. Es handelt sich um eine Kantate, die Elemente aus Puccinis Opern wie La Bohème und Madama Butterfly verbindet, sowie aus einer unvollendeten Oper über Marie-Antoinette. Es ist also keine „zeitgenössische Musik“ im klassischen Sinne. Im zweiten Teil dieser Puccini-Gala werde ich Szenen aus Madama Butterfly und Turandot singen, und es ist mir eine große Ehre, bei dieser Hommage dabei zu sein.

Das Interview führte Isolde Cupak im November 2024

29. SEPTEMBER 2024 – Sonntag

Bayerische Staatsoper

Bayerische Staatsoper. Saisonstart und Verleihung der OPERA AWARD

Mit einem Oper für alle-Konzert in Oberammergau und dem UniCredit Septemberfest eröffnete die Bayerische Staatsoper vergangenes Wochenende feierlich die neue Spielzeit. In den kommenden Wochen stehen Giacomo Puccinis Tosca, Erich Wolfgang Korngolds Die tote Stadt sowie die Ballette Onegin und Le Parc auf dem Programm.

Außerdem sollten Sie sich zwei weitere Termine im Kalender anstreichen: Nachdem die Bayerische Staatsoper vergangenes Jahr von den International Opera Awards zur „Opera Company of the Year“ gekürt wurde, findet die diesjährige Preisverleihung in München statt. Seien Sie dabei, wenn am Mittwoch, 2. Oktober 2024, die Gewinnerinnen und Gewinne gekürt werden. Und es gibt noch etwas zu feiern: Die Bayerische Staatsoper wurde bei der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt mehrfach ausgezeichnet.

Das Bayerische Staatsorchester ist erneut Orchester des Jahres

Wiener Staatsoper: Skandal um Verdis „Don Carlo“!

https://www.krone.at/3541106

„Don Carlo“ an der Wiener Staatsoper: Kleider machen Leute (Bezahlartikel)

Fridays for Future und historische Kostüme, Konsumkritik und Laboratmosphäre: Kirill Serebrennikov packt vieles in seine Inszenierung von Giuseppe Verdis Oper – und scheitert. Das Premierenpublikum ließ seinem Unmut über den Regisseur am Donnerstag freien Lauf.

https://www.sn.at/kultur/musik/don-carlo-wiener-staatsoper-kleider-leute-165753928

Mit dieser missglückten Produktion will ich mich gar nicht mehr auseinandersetzen. Mich beruhigt, dass das Wiener Opernpublikum diesmal klar „Kante gezeigt hat“. Die Publikumsreaktion war also nicht das übliche Geplänkel zwischen Buh und Bravo, sie war aussagekräftiger als sonst. Leider wird der Regiekünstler seine nächsten Wiener Verträge bereits in der Tasche haben, die Vorlaufzeiten betragen ja drei Jahre – und mehr ! Nach derzeitigem Stand soll er in Salzburg bei den Osterfestspielen den „Ring“ inszenieren!

Leser Matthias Rademacher macht uns „Don Carlo“ heute im Arte-Stream“ aufmerksam:

Hallo Online Merker, obwohl sich diesmal tatsächlich alle einig zu sein scheinen, dass die Serebrennikov-Inszenierung an der Wiener Staatsoper nichts taugt, weisen Sie doch bitte trotzdem auf den Stream HEUTE Abend auf Arte Concert hin: https://www.arte.tv/de/videos/120902-001-A/giuseppe-verdi-don-carlo/

Dem mündigen Opernfan ist zuzumuten, das selbst zu überprüfen. Außerdem haben wir die Option, den Bildschirm abzuschalten und nur die Tonspur mitzuverfolgen. (Zitat Ende)

Mehr noch: „Erlebnis Bühne“ auf ORF III zeigt Don Carlo heute um 20,18 h zeitversetzt!

Wien/ Kammeroper: Monteverdis Madrigale mit Maschinenpistolen (Bezahlartikel)

Viel Wildheit, wenig Genauigkeit: Monteverdis „Il combattimento di Tancredi e Clorinda“ an der Kammeroper wirkte ungeschliffen, war aber auch unterhaltsam. Das Sängerensemble steigerte sich im Verlauf des Abends.

https://www.diepresse.com/18909260/monteverdis-madrigale-mit-maschinenpistolen

MAILAND: DER ROSENKAVALIER (Kupfer-Inszenierung; Kirill Petrenko; Stoyanova, Lindsey, Devieilhe, Baumgartner, Groissböck, Kränzle, Pretti u.a. 12. – 29.Oktober

Die Besetzung der Produktion umfasst renommierte Sängerinnen und Sänger wie Krassimira Stoyanova, Günther Groissböck, Kate Lindsey, Sabine Devieilhe, Tanja Ariane Baumgartner und Piero Pretti als italienischen Tenor. Diese herausragenden Künstler werden mit ihren beeindruckenden Stimmen und ihrem dramatischen Talent das Publikum in ihren Bann ziehen und die facettenreichen Charaktere der Oper zum Leben erwecken.

Kirill Petrenko, der als erfahrener Operndirigent gilt, wird mit seinem feinfühligen und nuancierten Dirigat die musikalische Schönheit von Strauss‘ Partitur hervorheben. Mit seiner Leidenschaft und seinem tiefen Verständnis für das Werk wird er eine herausragende Aufführung von „Der Rosenkavalier“ an der Mailänder Scala schaffen.

ZU INSTAGRAM mit mehreren Fotos, Videos

ZU INSTAGRAM mit mehreren Fotos

ISTANBUL: 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb – Finale am 27. September 2024

Die Gewinner der ersten drei Preise- Foto: Klaus Billand

Fernanda Allande (Sopran, Mexiko) gewann den Sonderpreis des Jette Parker Young Artists Programme des Royal Opera House, der eine einwöchige Coaching-Sitzung im Covent Garden beinhaltet. HuanHong Li (Bass, China) gewann den Sonderpreis der Deutschen Oper Berlin, der die Teilnahme an einer der Produktionen der Oper ermöglicht, sowie den Sonderpreis des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, der ein Auftreten mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra ermöglicht. Der Gewinner des Sonderpreises der Accademia Teatro alla Scala, Nazlıcan Karakaş, erhielt ein dreimonatiges Stipendium an der Accademia Teatro alla Scala. Karakaş wurde außerdem mit dem Leyla Gencer-Publikumspreis ausgezeichnet. Anna Imedashvili (Sopran, Georgien) gewann den Sonderpreis des Staatstheaters für Oper und Ballett in Tiflis, der der Gewinnerin die Teilnahme an einer der Opernproduktionen ermöglicht. Jennifer Mariel Velasco (Sopran, Mexiko) wurde der Sonderpreis (Überraschungspreis) des Teatro di San Carlo di Napoli verliehen.

Der chinesische Bass-Sänger dürfte seiner Hose nach zu schließen aus einer Hochwassergegend kommen!

Spaß beiseite: Schon wieder ein Gesangswettbewerb! Wie soll „der Markt“ diese hoffnungsfrohen Künstler alle aufnehmen? Das Argument, nach dem dadurch immer bessere Qualität nachkommt und das Opernpublikum der eigentliche Sieger ist, klingt zynisch und sogar menschenverachtend. Sind Opernsänger „Wegwerfprodukte, die nach kurzem Gebrauch entsorgt werden, weil immer wieder nachgeschoben wird ?“

Zum Bericht von Klaus Billand

HERBSTTAGE BLINDENMARKT/NÖ

ein wahres Feuerwerk an zündenden Pointen verspricht die Matinee im Rahmen der diesjährigen Herbsttage Blindenmarkt am 13. Oktober 2024. Robert Kolar und Alexander Kuchinka wollen dabei ihre Begeisterung für Klassiker des österreichischen Humors mit dem Publikum teilen und servieren mit viel Schwung und Leidenschaft Doppelconférencen, Kabarett-Chansons, Kleinkunst-Soli und Satirisches unter anderem von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Maxi Böhm, Hugo Wiener sowie Ephraim Kishon, der heuer seinen 100 Geburtstag begangen hätte.

——————————–

Mittwoch, beging die österreichische Schauspielerin und Werbeikone Dany Sigel ihren 85. Geburtstag. Bei den Herbsttagen Blindenmarkt ist sie spontan für Gabriele Schuchter eingesprungen und übernimmt in der Operette „Maske in Blau“ (Premiere: 4. Oktober 2024) gleich zwei Rollen. Aufgrund der Schlussproben hat sie alle Feierlichkeiten zu ihrem Geburtstag abgesagt, auch die privaten Familienfeiern – dafür sei ja „jetzt wirklich keine Zeit“, so Sigel, „denn die Bühne war und ist mein Leben …“.

Stefano Bernardin, Dany Sigel, Michael Garschall. Foto: Lukas Beck

Also feierte Sigel nach der Bühnenorchesterprobe ihren runden Geburtstag und stieß auf der Bühne mit allen Kolleginnen und Kollegen an, unter anderem mit Elisabeth Engstler, Stefano Bernardin, Regisseurin Isabella Gregor, Intendant Michael Garschall, Maestro Kurt Dlouhy u.v.a. Dabei wurde ihr auch eine Geburtstagstorte übergeben, begleitet von den Worten des Intendanten Michael Garschall: „Unsere Dany, rüstig wie eh und je!“

HEUTE: OBERDÜRNBACH/ NÖ: SEENADENKONZERT: GOTTFRIED VON EINEM-SERENADE

Initiator: Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch-Gesellschaft. Präsident: Dr. Manfred A. Schmid

WIEN / Schloss Neugebäude: DER SIMMERRING

27. September 2024 (Uraufführung 25, September 2024)

Copyright: MusikTheaterTageWien / Ronja Eline Kappl

…Der Simmerring, angekündigt als „eine musiktheatrale Suche nach Inspiration im ungeliebtesten Schloss Wiens“, erweist sich tatsächlich als eine unterhaltsame Oper. Der Aufführungsort, ein riesiger (Ritter-?)Saal im Rohzustand, ist so passend, dass man der Behauptung „ungeliebtest“ gerne widersprechen möchte. Ebenso nicht ganz ernst zu nehmen ist die Behauptung, dass diese Oper „den künstlerischen Prozess und dessen Irrwege selbst inszeniert und komponiert“. Für die „szenische Komposition“ verantwortlich ist vielmehr der vielseitige Komponist, Performer und Improvisator Alexander Chernyshkov, dessen Werke u.a. an der Staatsoper Hamburg, dem Stanislavsky Elektrotheatre in Moskau, in den Musiktheatertagen Wien, Wien Modern, beim Steirischen Herbst in Graz und beim Maggio Fiorentino in Florenz aufgeführt wurden.

Zum Bericht von Manfred A. Schmid

Paris: „LE DOMINO NOIR“ von Auber an der Opéra Comique – 26 9 2024

Funkelnder Anfang der neuen Spielzeit in Paris: eine Komödie, so spritzig wie die „Fledermaus“, perfekt szenisch, musikalisch, sängerisch und tänzerisch umgesetzt.

Zwei Nonnen auf einem Maskenball: Brigitte de San Lucar (Victoire Bunel) und Angèle de Olivarès mit einem domino noir (Anne-Catherine Gillet), umgarnt durch den aufgedrehten Comte Juliano (Léo Vermot-Desroches). © Stefan Brion

Ein neuer Spielzeit-Anfang in Paris und es gibt sehr viel zu berichten! Die jetzige Spielzeit fing in derselben Woche gleichzeitig an den drei Pariser Opernhäusern an. Wir beginnen mit dem meist besonderen Werk an der Opéra Comique, auch weil dort nun eine wirklich einzigartige Atmosphäre herrscht. Seit seinem schwierigen Start im November 2021 (wir haben im Januar 2022 darüber berichtet), hat der Direktor Louis Langrée wieder so etwas wie ein eigenes Ensemble und eine Akademie für junge Sänger gegründet, mit denen er um jede Produktion eine ganze Serie von „Sternschnuppen“ („Pléiades“) organisiert, die jetzt die halbe Saisonbroschüre füllen. Zu den vierzig (meist kostenlosen) Konzerten gehört ein innovatives Projekt mit dem Musée d’Orsay, wo die Sänger zu einem spezifischen Thema – ich war bei „L’amour à la française“ (Liebe auf Französisch) – im Museum vor den Kunstwerken singen. Das war akustisch nicht unproblematisch, aber als Initiative natürlich toll, weil so neues Publikum erreicht wird. Dieses kommt dann z. B. auch zu den vielen Symposien, an denen nun auch musiziert wird, und wo ich nun ganz andere Gesichter sehe als (früher nur) Wissenschaftler. Vor jeder Vorstellung gibt es eine Einführung von der Hausdramaturgin Agnès Terrier (wofür das Publikum schon vor dem Öffnen der Türen Schlange steht) und nach quasi jeder Vorstellung einen entspannten Drink im schönen Foyer, wozu die jungen Musiker andere Werke des geraden gespielten Komponisten singen. Nach der rezensierten Vorstellung gab es auch ein Publikumsgespräch im Saal, mit dem Direktor & Dirigenten und dem Team, wo man ganz entspannt Fragen stellen konnte: über den Komponisten, was eine Aufführung kostet, andere Werke die man gerne hören würde etc. Solch eine Atmosphäre vor und hinter der Bühne gibt es in keinem anderen Opernhaus in Paris und meines Wissens auch nicht in Frankreich. Schon gleich beim Eintreten ist man gut gelaunt, denn bei „Fantasio“ trug das ganze Personal im Eingangsbereich (auch z.B. in der Garderobe) dreispitzige Narrenkappen. Jetzt waren es weiße Nonnenhäubchen, weil „Le domino noir“ in einem Kloster spielt…

Zum Bericht von Waldemar Kamer

WIEN / Scala: BURKE & HARE

Eine Ballade über Angebot und Nachfrage

Schwarze Komödie von BRUNO MAX

Uraufführung. Premiere: 28. September 2024

Und treibt mit dem Entsetzen Scherz…

Foto: Scala Wien

Das Schlimme an der Sache ist: Sie ist wahr. Vielmehr war wahr im Edinburgh des Jahres 1828, wo zwei kleine irische Ganoven zu Massenmördern wurden. Als Protagonisten der „West Port Murders“ gingen William Burke und William Hare in die Geschichtsbücher und Schauerballaden ein. Hintergrund: Leichenraub bzw. Leichenbeschaffung durch Mord, angeregt von der Tatsache, dass rivalisierende Institutionen – die Universität von Edinburgh mit Dr. Alexander Monro und das private Anatomieinstitut von Dr. Robert Knox – mehr Leichen benötigten, als der freie Marke hergab.

„Eine Ballade über Angebot und Nachfrage“ hat Bruno Max folglich sein neues Stück „Burke & Hare“ genannt, und obwohl auf der Bühne gemordet und hingerichtet wird, ist es ihm als sein eigener Regisseur doch gelungen, all dies im Rahmen einer schwarzen Komödie nie degoutant ausufern zu lassen. Nicht vergessen – den Namen „Theater zum Fürchten“ hat die Scala in der Wiedner Hauptstraße immer noch im Untertitel.

Zum Premierenbericht von Renate Wagner

Heute auf Schloss Trautenburg/Steiermark: Pumeza „Lady Z“ Mathsikiza. Dem Komponisten Johann Joseph Fux gewidmet

Filme der Woche

Filmstart: 26. September 2024

MEGALOPOLIS / USA / 2024

Regie: Francis Ford Coppola

Mit: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight u.a.

Rätsel über Rätsel

Besuchen Sie Renate Wagners FILMSEITE

Wenn man sich fragt, was in seinem Kopf vorging, als er sein Spätwerk „Megalopolis“ schuf, erinnert man sich daran, was man von dem nun 85jährigen Francis Ford Coppola schon bewundert hat – vor allem „Apocalypse Now“ und die drei Teile des „Paten“, denen absolut nichts Konfuses anhaftete. Nun, nach langer Pause sein „Lebenswerk“ vorlegend, für das er persönlich enorme finanzielle Opfer brachte, hat er einen wahrlich kruden und weitgehend unübersichtlichen Mix zwischen Altem Rom und Amerika im 20. Jahrhundert geliefert, der es auch eisernen Fans seiner Arbeit schwer macht.

Zu Beginn steht Adam Driver als Cesar Catilina (die Namen, die gefunden wurden, sind grotesk) auf einem riesigen Gebäude und erwägt offenbar, hinunter zu springen. Aber es ist der Sprung vom USA heute in die Zukunft, in eine ideale Stadt, den er wagen will, ein neues, „New Rome“ zu schaffen und damit an die großen Zeiten des antiken Römischen Weltreichs anknüpfen. (Etwas in der Zeit gerutscht ist Coppola sowieso – die Autos sind alle noch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.)

Zur Filmbesprechung von Renate Wagner

Aktuelles aus „Neue Zürcher Zeitung“

Der Hizbullah bestätigt den Tod seines Führers Hassan Nasrallah – Israel hat ihn bei einem massiven Luftangriff in Beirut getötet: Nasrallah hatte sich offenbar in einem Bunker im Süden der libanesischen Hauptstadt aufgehalten. In Beirut herrscht Chaos, israelische Quellen äussern sich nur vorsichtig zum Hergang des Angriffs.

Jetzt lesen

«Schwer fassbarer Zivilisationsbruch» – nachdem Clan-Mitglieder Pflegepersonal angegriffen haben, ist die Entrüstung in Essen gross

Seit Jahren gilt die Stadt Essen als Clan-Hochburg. Immer wieder kommt es zu Razzien und Tumulten. Doch dieses Mal sei es etwas anderes, heisst es vor Ort.

Jetzt lesen

Steckt im Kollegen, im Nachbarn und im eigenen Ehemann auch ein Vergewaltiger? Der Prozess von Avignon wühlt Frankreich auf

Gisèle Pélicot wurde hundertfach in betäubtem Zustand vergewaltigt. Weil der Prozess gegen ihren Ehemann und fünfzig weitere mutmassliche Täter öffentlich stattfindet, lernen die Franzosen, wie «gewöhnliche Männer» zu Tätern schwerster Verbrechen wurden.

Jetzt lesen

Putin kann frohlocken: Die Spaltungen im westlichen Lager vertiefen sich: Vor zwei Jahren wurde der ukrainische Präsident in Amerika noch wie ein Held empfangen, diesmal ist er gescheitert. Die Ukraine und ihre Verbündeten sind sich uneinig. So kann der Krieg nicht gewonnen werden.

Jetzt lesen

Ein «Vatikan für Muslime»: Edi Rama will in Albanien einen toleranten Zwergstaat für einen Sufi-Orden gründen: Der albanische Regierungschef hat mit seiner Ankündigung an der Uno-Generalversammlung alle überrascht. Was hat es mit dem Projekt eines souveränen Staates für den Bektaschi-Orden auf sich?

Jetzt lesen

Frauenheld gegen Frauenversteher – der amerikanische Wahlkampf spaltet Männer und Frauen wie kaum je zuvor: Wann ist ein Mann ein Mann? Und wie männlich muss ein Präsident sein? Darüber streitet Amerika derzeit. Die Antworten darauf könnten die Wahl im November entscheiden.

Jetzt lesen

Tausende fliehen vor Israels Bomben, der Süden entvölkert sich – Libanon gleicht einem untergehenden Land

Seit fast einer Woche fliegt Israel schwere Luftangriffe gegen die Hizbullah-Miliz. Die Bombardements haben in Libanon eine gewaltige Fluchtwelle ausgelöst. Zurück bleiben Geisterstädte – eine Reise ins Kampfgebiet.

Jetzt lesen

Hassan Nasrallah ist tot: Im Nahen Osten war kaum einer so mächtig wie er: Der langjährige Hizbullah-Chef hat aus einer Guerilla-Truppe die stärkste Miliz des Nahen Ostens geformt. Nun ist er bei einem israelischen Luftangriff getötet worden.

Jetzt lesen

Zitat Ende „Neue Zürcher Zeitung“

Abschied aus dem Parlament: Was lernt man eigentlich als Politiker? Bezahlartikel

In jeder Fraktion gibt es Abgeordnete, die dem Nationalrat endgültig den Rücken kehren. Was nehmen sie mit – und was werden sie nicht vermissen?

Kurier.at

Instagram-Clips

„Depperter Trampl“: Grüne provozieren im Wahlkampf-Finish

Einen Tag vor der Wahl versuchen Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer und Grünen-Chef Werner Kogler noch, möglichst viele Wähler zu überzeugen. Die beiden Politiker setzen dabei auf humorvoll gemeinte Instagram-Videos.

Oe24.at

Fußball

Alles kompliziert! Alaba spielt erst wieder 2025. Knorpelschaden im Knie

David Alaba wird noch länger nicht auf dem Rasen zu sehen sein. Coach Ancelotti: „Man muss geduldig sein.“ Der beim Kreuzbandriss im Dezember ebenfalls im linken Knie entstandene Knorpelschaden macht alles kompliziert.

https://www.krone.at/3541746

Heute wählt Österreich. Ich bin ein hochpolitischer Mensch, war selbst Regionalpolitiker, habe dieses Medium nicht für politische Parteiwerbung missbraucht. Das bleibt auch am Wahltag so!

Haben Sie einen schönen Tag!

A.C.

IN MEMORIAM-GEBURTSTAGE IM JULI 2024

IN MEMORIAM-Geburtstage im Juli 2024

Berücksichtigt wurden runde und halbrunde Geburtstage. Zusammenstellung der Liste: Walter Nowotny

2.7. Hélène FORTIN: 65. Geburtstag

Biographie der kanadischen Sopranistin auf Französisch: https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Fortin

4.7. Libuše DOMANÍNSKÁ: 100. Geburtstag

Sie studierte am Konservatorium von Brno bei Hana Pírková und bei Bohuslaw Sobeský. 1946 debütierte sie in Brno als Vendulka in »Der Kuss« von Smetana. In den neun Jahren ihres Wirkens in Brno sang sie rund 40 Partien, darunter vor allem Rollen in Opern von Smetana, Dvorák und Janácek. 1955 wurde sie an das Nationaltheater Prag engagiert. Mit dem Ensemble dieses Hauses gastierte sie 1955 sehr erfolgreich in Moskau sowie 1964 bei den Festspielen von Edinburgh, wo sie als Jitka in »Dalibor« von Smetana (englische Erstaufführung dieser Oper) sowie in den Titelpartien von Janáceks »Katja Kabanowa« und Dvoráks »Rusalka« bewundert wurde. 1956 zu Gast an der Komischen Oper Berlin, 1968 am Teatro Colón Buenos Aires, im gleichen Jahr auch am Teatro San Carlo von Neapel zu Gast; auch in Amsterdam (Titelheldin in »Katja Kabanowa« von Janácek im Rahmen des Holland Festivals von 1959) und Brüssel aufgetreten. Seit der Spielzeit 1957-58 gastierte sie bis 1968 regelmäßig an der Wiener Volksoper. Aus ihrem reichhaltigen Repertoire für die Bühne seien die Marie in Smetanas »Die verkaufte Braut«, die Titelheldin in Smetanas Festoper »Libussa«, die Aida, die Elisabeth in »Don Carlos« von Verdi, die Eurydike in »Orpheus und Eurydike« von Gluck und die Titelgestalt in »Eva« von J.B. Foerster genannt. Neben ihrer Bühnentätigkeit war sie nicht weniger erfolgreich im Konzert- und Oratoriengesang. Die Sängerin, die zur Nationalkünstlerin der CSSR ernannt wurde, trat 1985 aus ihrer Karriere an der Prager Oper zurück. Sie starb 2021 in Hodonin (Tschechien).

Supraphon-Aufnahmen (Glagolitische Messe von Janácek, Titelpartie in Janáceks »Jenufa«, die als ihre besondere Glanzrolle galt, »Das schlaue Füchslein«, von Janácek, »Die Teufelswand« von Smetana, Kantate »Ein Blumenstrauß« von B. Martinù).

4.7. Roy HENDERSON: 125. Geburtstag

Ausbildung an der Royal Academy of Music in London, wo er mehrere Preise gewann und als »the most distinguished student of the year« ausgezeichnet wurde. Bereits 1924 sang er im englischen Rundfunk. Konzertdebüt 1925 in London in »A Mass of Life« von Delius. 1926 kam es zu seinem ersten Opernauftritt, als er bei der British National Opera Company in London den Ford in »Falstaff« von Verdi sang. In der Spielzeit 1928-29 hatte er seine ersten großen Erfolge an der Londoner Covent Garden Oper (Debüt als Donner im »Rheingold«), an der er seitdem oft auftrat. 1930-37 war er Dirigent der Nottingham Harmonic Society und mehrerer Chöre. 1933 erschien er beim Internationalen Fest für zeitgenössische Musik in Amsterdam. Bei den ersten Festspielen von Glyndebourne 1934 sang er den Grafen in »Le nozze di Figaro«. Er trat dann bis 1939 bei diesen Festspielen immer wieder auf, als Guglielmo in »Così fan tutte«, als Papageno in der »Zauberflöte« und als Masetto in »Don Giovanni«. 1936 wirkte er in Huddersfield in der Uraufführung des Werks »Dona nobis pacem« von Vaughan Williams mit. 1939-40 sang er bei einer England-Tournee den Peachum in »The Beggar’s Opera«. Er war ein bekannter Chor-Dirigent; so dirigierte er 1931-39 die Huddersfield Glee and Madrigal Society, 1937-52 den Nottingham Oriana Choir, 1942-53 den Bournemouth Municipal Choir. 1940-74 war er Professor an der Royal Academy of Music in London. Zu seinen Schülern zählten die große Altistin Kathleen Ferrier, die Sopranistin Jennifer Vyvyan und der Bariton John Shirley-Quirk. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte er zu den Begründern der Festspiele von Edinburgh, bei denen er 1947-48 auch als Sänger in Erscheinung trat. Sein letzter Auftritt erfolgte 1962 in der Kathedrale von Southwark als Christus in der Matthäus-Passion von J.S. Bach, ebenfalls eine seiner großen Kreationen. 1951 hatte er bereits seine Bühnenkarriere aufgegeben. Seit 1952 war er nur noch als Pädagoge, dazu auch schriftstellerisch tätig. Auf der Bühne schätzte man den Künstler vornehmlich als Mozartsänger, im Konzertsaal als Interpreten moderner englischer Musik. Er war auch ein bedeutender Oratoriensänger, vor allem bekannt als Elias in dem gleichnamigen Oratorium von Mendelssohn. Er starb 2000 in Bromley (England) im Alter von über 100 Jahren. Er war der Bruder der bekannten englischen Schauspielerin Anna Neagle (1904-86).

Schallplatten: HMV (Graf in »Figaros Hochzeit«, 1934, Masetto in »Don Giovanni«, Glyndebourne 1936), Decca, Columbia (»Les Noces« von Strawinsky, »Serenade to Music« von Vaughan Williams).

5.7. Tom KRAUSE: 90. Geburtstag