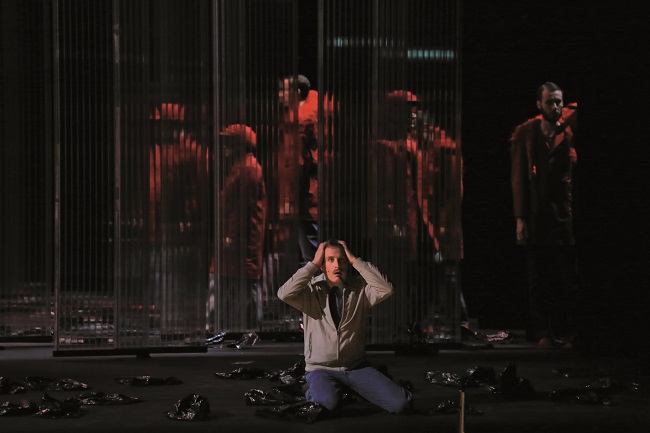

Boris Grappe als Wozzeck / Foto: Opéra de Dijon

DIJON / Opéra de Dijon

Alban Berg „WOZZECK“ 10.Mai 2015

Zum Abschluss einer höchst originellen „tschechischen Reise“

Für jede neue Spielzeit lädt die Opéra de Dijon zu einer „großen Reise“ ein, in einer Art du Weise, die wirklich einzigartig ist. Denn die ganze Stadt macht mit: auch das Konservatorium, das Theater, das Ballett, das Museum, die Schulen und die Universität. In der letzten Spielzeit ging es im Wagnerjahr nach Deutschland, mit einem originellen „Ring“ (über den auch der Merker berichtet hat). Nun geht die Reise nach Prag. Denn schon im Mittelalter hatte Prag sehr gute Beziehungen zu der damaligen Hauptstadt des Herzogtums Burgund. Vor genau 550 Jahren wurde der erste „Kooperationsvertrag“ zwischen den beiden Städten unterzeichnet, der erklärt, warum es heute zum Beispiel eine tschechische Abteilung an der Universität von Dijon gibt.

Es gibt auch noch andere Geburtstage zu feiern: der Komponist Heinrich Ignaz von Biber wäre 370 Jahre alt geworden, Bedrich Smetana 190 und Hans Krasa 115. Leos Janacek ist vor 160 Jahren gestorben, Antonin Dvorak vor 110 Jahren, Pavel Haas vor 70 Jahren und Bohuslav Martinu vor 55 Jahren. Der junge und dynamische Direktor der Opéra de Dijon, Laurent Joyeux, hat eine höchst originelle Spielzeit zusammengestellt, in der nicht nur die oben genannten Komponisten vorkommen, sondern auch noch viele andere, wie Jan Ladislav Dussek, Jakub Jan Ryba, Erwin Schulhoff, Gideon Klein oder Peter Eben. Sie haben nicht alle Opern komponiert und die Spielzeit besteht hauptsächlich aus Konzerten, doch als Opern gibt es immerhin „Katja Kabanova“ und „Das Tagebuch eines Verschollenen“ von Janacek, „Der Kaiser von Atlantis“ von Viktor Ullmann, „Brundibar“ von Hans Krasa und zum Abschluss „Wozzeck“ von Alban Berg. Nun kann man sich fragen, was der ab 1915 in Wien komponierte und 1925 in Berlin uraufgeführte „Wozzeck“ mit Prag zu tun hat? Doch Laurent Joyeux gesteht, dass dies einfach der letzte mögliche Termin war mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Und es wäre schade gewesen, diesen Termin zu verpassen – denn das Orchester war der Höhepunkt des Abends.

„Wozzeck“ wurde in Frankreich in den letzten Jahren relativ häufig aufgeführt und ist deswegen nicht einfach zu inszenieren. Denn große Regisseure haben das Werk schon in verschiedenster Wiese ausgelotet: Patrice Chéreau hat „Wozzeck“ 1993 sehr stark abstrahiert, mit geometrischen Figuren die rotierten wie in einer Komposition von Kandinsky oder Klee. Peter Stein orientierte sich 1997 an Büchners Romantik und führte die Handlung in eine abstrahierte Natur. Darauf folgte ab 1999 eine immer konkretere Arbeiter-Misere in industriellen Großstädten, bis ab 2008 auch das deutsche „Regie-Theater“ in Paris ankam und „Wozzeck“ so kleinlich und vulgär inszeniert wurde, dass man die Namen der Regisseure nicht erwähnen will. Die junge Regisseurin Sandrine Anglade präsentierte nun einen eigenen und sehr persönlichen Ansatz. Sie inszenierte die ganze Oper in einem Einheits-Seelenraum: eine (abstrahierte) Müllhalde, voller Plastiksäcke, durch die manchmal große Fenster oder „Wolken“ ziehen. Das Bühnenbild von Claude Chestier wirkt erstaunlich poetisch in der wunderbaren Beleuchtung von Caty Olive, die nur mit Licht fast schon musikalische Sequenzen aufbaut. Wirklich sehr besonders!

Allison Oakes (re.) als Marie und Manuela Bress als Margret. Foto: Opéra de Dijon

Um ein solch abstraktes szenisches Konzept darstellerisch umsetzen zu können, braucht man erfahrene Sänger. Doch in dieser Produktion debütiert fast die ganze Besetzung und klaffen schon in der Eröffnungsszene das poetische Bühnenbild und die reale Handlung auseinander. Denn wenn es bei „Langsam, Wozzeck, langsam!“ weder einen Stuhl noch eine Rasierklinge gibt, ist es objektiv schwierig, um ein (Dienst-)Verhältnis zwischen den Personen auf zu bauen. Die Charakterisierung der Figuren wird zusätzlich noch erschwert durch die sehr „gewollten“ Kostüme von Pauline Kieffer, aus denen man einfach nicht schlau wird. Sie sind weder Fisch noch Fleisch. Manchmal erscheint der übrigens hervorragende Chor der Oper in surrealen roten Kostümen (ein Alptraum von Wozzeck?) und danach wieder in völlig banaler Alltagskleidung (seine Arbeitskollegen?). Der Doktor trägt Anzug und Krawatte, die ihm eine Autorität verleihen – die jedoch durch seine hellblauen Turnschuhe wieder gebrochen wird. Und warum schleppt er den ganzen Abend ein lebensgroßes Schaf auf seinem Rücken, das irgendwann zu einer Art Kapuze mutiert? Hat das etwas mit dem Goldfisch zu tun, den Wozzeck auch die ganze Zeit in einem Plastiksack mit sich herumträgt? – Wie sollen Sänger in solchen Bedingungen ein glaubhaftes Rollenprofil aufbauen?

In Dijon werden Besetzungen nicht am Telefon mit den großen Agenturen ausgehandelt, sondern veranstaltet der Direktor höchstpersönlich für jede Produktion ein Vorsingen. So kommen viele Sänger von Auswärts, um hier, weit vom Schuss, neue Rollen auszuprobieren. Das gelingt ihnen im Allgemeinen recht gut, doch für Merker-Ohren gäbe es da Einiges zu bemängeln, anfangend mit einem oft sehr fehlerhaften Deutsch. Der Wozzeck von Boris Grappe war teilweise nur schwer zu verstehen und die Marie von Allison Oakes hatte hörbare Mühe mit dem berüchtigten „Sprechgesang“ von Alban Berg. Michael Gniffke sang den Hauptmann, Gijs Van der Linden Andres und Albert Bonnema den Tambourmajor. Manuela Bress war Margret. Alles in Allem nicht schlecht, aber der Star des Abends war das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Die 97 Musiker haben offensichtlich viel Erfahrung mit der Musik und brachten eine unglaubliche Vielfalt an Farben und Dynamiken. Emilio Pomarico, ein früherer Assistent von Sergiu Celibidache in München, verfiel nie in einen „Opern-Ton“, sondern wusste jede Szene glasklar zu differenzieren und die allgemeine Lautstärke so zu drosseln, dass zum Beispiel das für Wozzeck so wichtige Xylofon (seine Halluzinationen?) immer über dem Orchester blieb und nie im allgemeinen Sound ertränkt wurde. An solchen Feinheiten haben hundert Musiker Jahrzehnte lang gearbeitet. Nun sitzen sie zum ersten Mal in einem Orchestergraben – und auch gleich zum letzten Mal. Denn nächstes Jahr wird das SWR Orchester in Freibug aufgehoben und mit dem Orchester in Stuttgart fusioniert. Die Musiker kamen nach Dijon, weil das Opernorchester hier schon vor einigen Jahren weggespart worden ist. Und irgendwann kann der Augenblick kommen, dass vor lauter Sparen niemand mehr ein schwieriges Werk wie „Wozzeck“ an einer kleinen Oper wie Dijon spielen können wird und dass man sich solch hochinteressante und anspruchsvolle Spielzeiten wie diese „tschechische Reise“ gar nicht mehr wird vorstellen können. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt!

PS Die „Wozzeck“-Vorstelllungen in Dijon wurden durch den SWR aufgenommen und werden hoffentlich bald auch ausgestrahlt. Info: www.swr.de

Waldemar Kamer

MERKEROnline-Paris