Daniel Ender

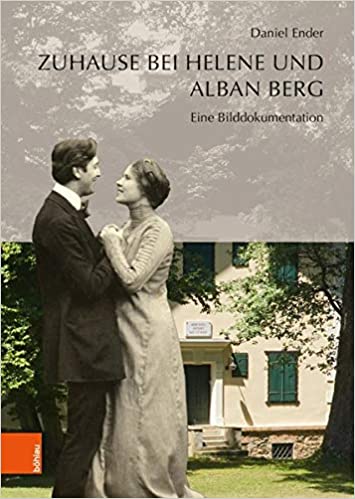

ZU HAUSE BEI HELENE UND ALBAN BERG

Eine Bilddokumentation

240 Seiten, Verlag Böhlau, 2020

Es ist nicht verständlich, warum die „lästigen Witwen“, wie sie oft genannt werden, Spott und Hohn der Mitwelt ernten – viele von ihnen haben Entscheidendes für den Nachlaß und das Nachleben ihrer Künstlergatten getan. Ganz bestimmt Helen Berg, die ein Vierteljahrhundert mit Alban Berg verheiratet war und ihn dann noch um vier Jahrzehnte überlebt hat.

In diesen Jahren galt ihre Sorge der Alban Berg Stiftung, die auch schon mit verschiedenen Publikationen hervor getreten ist (u.a. mit einem Buch über die 1969 begründete, nun auch schon ein gutes halbes Jahrhundert tätige Institution). Dass es vor der Wiener Staatsoper heute ein Denkmal für Alban Berg gibt, das in seiner Abstraktion interessant, wenn auch nicht wirklich spezifisch für seinen Anlass ist, geht gleichfalls auf das Konto der Stiftung.

Und nun hat „Standard“-Musikkritiker Daniel Ender ein Buch herausgebracht, das mehr ist als nur eine „Homestory“ von Berühmten. „Zuhause bei Helene und Alban Berg“ bietet in 12 Kapiteln verschiedenste Einblicke in das Leben des Komponisten, in das Leben des Ehepaars – aber auch einen Blick zurück in die Welt vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu Alban Bergs Tod 1935, denn es ist eine großbürgerliche Welt, die in Fotos, Dokumenten und einer Unmenge von „Petitessen“ ersteht, die sorglich aufbewahrt wurden.

Helene Berg war, wie allseits bekannt ist, eine uneheliche Tochter von Kaiser Franz Joseph. Dieser, immer großzügig, hatte seiner langjährigen Geliebten Anna Nahowski aus Bequemlichkeitsgründen ein repräsentatives Haus in der Maxingstraße geschenkt (unweit der Schratt-Villa übrigens…), wo Tochter Helene in komfortablen Verhältnissen aufwuchs. Schon davon zeugen zahlreiche Fotos. Tatsächlich hat man – möglicherweise auf Helenes Initiative – unendlich viel aufgehoben, Bilder, Dokumente (bis hinunter zu gewöhnlichen Rechnungen), Erinnerungsstücke, die sonst normalerweise irgendwann weggeworfen werden. Die Bergs haben auch ihr Leben „verschriftlicht“, in Listen und Notizbüchern und Aufzeichnungen, und auch all dies ist erhalten. Das macht es möglich, ein Erinnerungsbuch so breit aufzustellen.

Alban Berg hatte in seinen frühen Jahren mehrere Adressen in der Josefstadt, in der Landstraße, am Alsergrund, bis er schließlich 1905, da war er 20, in die Hietzinger Hauptstraße zog. Da lernte er die gleichaltrige Helene kennen, deren (angeblicher) Vater Franz Nahowski die Ehe erst 1911 gestattete. Da zog das durchaus wohlhabende junge Paar (auch Berg stammte aus einer begüterten Familie) in eine Wohnung, wieder in Hietzing, in der Trauttmansdorffgasse 27, wo Helen Berg bis zu ihrem Lebensende (1976) blieb.

Das Buch bietet Blicke in die opulent eingerichteten Räume, sowohl „historische“ Bilder wie aktuelle, denn heute ziert das Haus nicht nur eine Gedenktafel an Berg, die Wohnung ist auch der Sitz der Alban-Berg-Stiftung. Und weil man alles aufhebt, gibt es noch Möbel-Rechnungen von anno dazumal, als die Wohnung eingerichtet wurde… (Details sind akribisch im Text aufgeführt.)

Aber die Bergs lebten nicht nur in Wien, sondern sie begaben sich auch, wie es damals beim Großbürgertum üblich war, in die „Sommerfrische“, und sie mussten nicht mieten – die Nahowskis besaßen in Trahütten in der Weststeiermark eine repräsentative Villa. Alban Berg hat sich zur Entspannung auch gern der Landwirtschaft gewidmet, u.a. im Berghof am Ossiacher See – wo dann natürlich auch komponiert wurde, im Berghof entstand einiges zu „Wozzeck“, im Waldhaus am Wörthersee, das die Bergs 1932 kauften, wurde manches zu „Lulu“ geboren.

Es gibt also reichlich mit dem Ehepaar Berg verbundene Orte, aber das Buch setzt auch – einfach auf Grund des vorhandenen Materials – weitere Schwerpunkte, etwa bei Musikinstrumenten, Notenmaterial etc. Man gewinnt Einblicke in die Berg’sche Bibliothek (samt Buchhändler-Rechnungen). Unter den gesammelten „Devotionalien“ finden sich die „Abgötter“ Mahler und Kraus, dazu natürlich Schönberg und Webern, und, ein ganz außerordentliches Bild: Berg, aus dem Fenster schauend, unter ihm das lebensgroße Gemälde, das Arnold Schönberg von ihm gemalt hat. Reich zu bebildern ist auch der Exkurs über Berg als Soldat im Ersten Weltkrieg, aus gesundheitlichen Gründen nicht lange an der Front, von den Vorgesetzten sehr gelobt, vor allem als Kanzleikraft.

Vom Arbeitsgerät schließlich (Schreibmaschine) bis zum täglichen Leben (Teekanne) ist vieles vorhanden, die Hüte, die Helene Berg trug, als eine Dame noch nicht ohne Hut außer Haus gehen konnte, sind ebenfalls aufbewahrt. Die Witwe hat die gemeinsame Lebenswelt mit Alban Berg zum Museum gemacht. Und nun ist ein Buch daraus geworden.

Renate Wagner