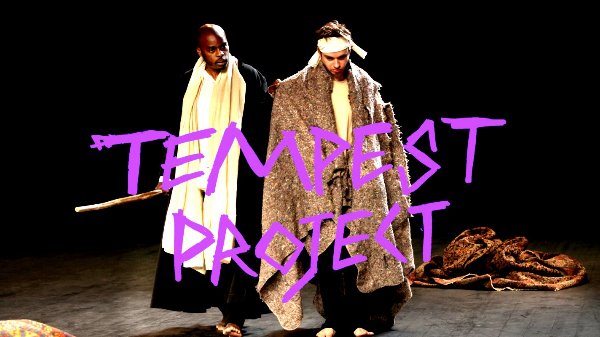

Foto: Wiener Festwochen

WIENER FESTWOCHEN / Jugendstiltheater:

TEMPEST PROJECT

Nach „Der Sturm“ von William Shakespeare

Von Peter Brook und Marie-Hélène Estienne

Produktion: Centre International de Création Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord (Paris)

Premiere: Juni 2021, Printemps des Comédiens (Montpellier)

Premiere bei den Wiener Festwochen: 12. Juni 2024

Besucht wurde die letzte Vorstellung, eingeschoben für die am Freitag abgesagte, am Nachmittag des 16 Juni 2024

Die Magie des Minimalismus

Was braucht das Theater? Max Reinhardt hat es gewusst: Im Grunde nichts als Schauspieler. Freilich auch Regisseure, wie er einer war (oder Peter Brook oder Giorgio Strehler), Künstler, die diese Schauspieler zu Ehren der Dichter führten, die sie zum Leben erwecken. Und dabei haben sie jede Freiheit der Phantasie, solange sie sich nicht mit brutaler Gewalt gegen den Dichter wenden.

Da bedarf es keines großen Aufwands – „Der leere Raum“ hat Peter Brook sein Standardwerk genannt, und mit diesem leeren Raum hat er sich am Lebensende noch einmal Shakespeares „Sturm“ zugewendet, einem Werk, mit dem er sich lebenslang beschäftigt hat. Schon bei den Wiener Festwochen 1991 hat man seinen „Le Tempeste“ erstmals gesehen. Nun noch einmal als Abgesang – kurz nach der Premiere dieser „Tempest Project“-Fassung (wieder in französischer Sprache) ist der Regisseur am 2. Juli 2022 im Alter von 97 Jahren in Paris verstorben. Schöner hätte sein Abgesang nicht ausfallen können.

Noch einmal hat Peter Brook im Gegensatz zu dem schrecklich vordergründigen, lauten, exzessiven und vor allem hässlichen Theater, das unsere Bühnen beherrscht, den leeren Raum und die leisen Töne beschworen. Dabei ist er mit dem „Sturm“ (teilweise hat er auch mit Mitarbeiterin Marie-Hélène Estienne neue Texte hinzugefügt) wunderbar minimalistisch umgegangen. Er verzichtet auf alles, was mit der „Haupt- und Staatsaktion“ des Werks zu tun hat, der böse Bruder kommt nicht vor, erst ganz am Ende wird Prospero in die Welt zurückkehren und seine Herrschaft wieder verlangen – so sanft, dass man in unserer gewalttätigen Epoche ins Träumen kommen könnte. Aber vorläufig ist er eineinhalb Stunden nur auf seiner Insel.

Ery Nzaramba hat nicht einmal Alter, Größe und optische Würde, die die alten Prosperos unserer Bühnen mitbrachten. Und doch braucht der Mann mit schwarzer Hautfarbe nur einen langen Holzstab (der schon ein wenig an Wotans Speer erinnert), um in voller Würde und mit wunderbar leisen Humor da zu stehen und der Zauberer seiner Welt zu sein – auf nahezu leerer Bühne, ein Stein, etwas Holz, ein paar Teppiche. mehr braucht es nicht. Und wenn man magische Musik benötigt, rauscht kein Orchester auf, sondern eine zarte Frauenstimme übernimmt die Arbeit. Minimalismus pur. Und schon ist man auf der Insel und erlebt die kostbaren Bruchstücke des Werks, die Brook für seine letzte Auseinandersetzung wichtig waren.

Da sind Ariel (kein Luftgeist, sondern sehr erdig) und Caliban, diesmal kein Monster, sondern ein trotziger, dummer Jüngling, der später berührend zur Erkenntnis kommt. Da ist Miranda, die Tochter (Paula Luna mit schier unglaublicher Unschuld), und von allen, die bei Shakespeare auf der Insel auftauchen, lässt diese Fassung nur drei herein – Ferdinand, damit er und Miranda sich geradezu unwiderstehlich hinreißend in einander verlieben können, und Stefano und Trinculo, die großmäuligen Trunkenbolde, die besonderen Reiz gewinnen, weil sie mit Zwillingen (Fabio und Luca Maniglio) herrlich besetzt sind.

Wenn man am Ende bemerkt, dass sich nur sechs Darsteller verbeugen, aber man doch sieben auf der Bühne gesehen hat, realisiert man vielleicht erst, dass Sylvain Levitte nicht nur der jungenhafte Caliban, sondern auch der Liebhaber Ferdinand war. Ob da tiefere Bedeutung dahinter steckte, wer weiß? Reizvoll ist es jedenfalls.

Sie alle pflegen durch Brook einen Spielstil, der (selbst, wenn lautstark herumgetölpelt wird) etwas von tiefer innerer Stille hat. Sie sind so gar nicht „Theater“ und doch so sehr – echt, aber nicht künstlich „echt“, agieren sie mit einer Selbstverständlichkeit, die das Publikum atemlos machte. Bevor es am Ende dann in stürmischen Applaus ausbrach.

Dergleichen erlebt man nicht alle Tage. Auf alle anderen Produktionen dieser Festwochen hätte man verzichten können – auf diese nicht.

Renate Wagner