WIEN / Weltmuseum:

VERHÜLLT, ENTHÜLLT! DAS KOPFTUCH

Vom 18. Oktober 2018 bis zum 27. Februar 2019

Das Problem verschwindet nicht

Die Absicht ist ehrbar, das Ergebnis allerdings nicht ganz das gewünschte: Wenn das Weltmuseum (Wiens ehemaliges Museum für Völkerkunde am Heldenplatz) sich dem so brisanten Thema des „Kopftuchs“ widmet, so will man keinesfalls Öl ins Feuer gießen. Im Gegenteil, es soll „kalmierend“ darum gehen, mit historischen Fakten und völkerkundlichen Belegen zu vermitteln, dass das „Kopftuch“, das heute in westlichen Städten am Kopf so vieler Muslimas deutliche Zeichen setzt, gewissermaßen „nichts Besonderes“ ist, sondern in vielen Kulturen vorkommt und zu vielen Zwecken eingesetzt wurde. Zweifellos. Aber Tuch ist dennoch nicht Tuch… daran ist letztendlich nicht zu rütteln.

Von Renate Wagner

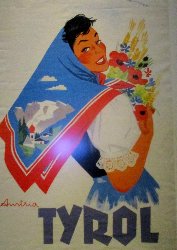

Status, Schmuck, Klischee Der Schleier, der im Christentum so wichtig war, der das Haupt Mariens, von Jungfrauen und züchtigen Damen verhüllte und sich bis zu den Nonnen unserer Tage erhalten hat, ist die christliche Version des „Kopftuchs“. Früh in der Geschichte – etwa in Mesopotamien – bedeuteten Kopfbedeckungen (man mag sie in die Kategorie „Kopftuch“ einordnen) genaue Kennzeichnung der sozialen Position (wofür ja in der Geschichte viele Kleidungselemente – bis zu den Uniformen – herhalten mussten). Wie sehr ein „Kopftuch“ (auf Gemälden erscheint es in Variationen) schmückt, weiß man nicht erst seit Audrey Hepburn, die in den fünfziger Jahren einen wahren Kult entfesselte, wenn sie ihre rehäugige Schönheit mit einem locker um den Kopf geschlungenen Tuch erst richtig zur Geltung brachte. Und ein „Tyrol“-Werbeplakat, das man – neben vielen anderen Objekten – in der Ausstellung sieht, zeigt, dass hier ein bäuerlich-völkisches Klischee bedient werden konnte, mit dem sich auch Geschäft machen ließ. Oder auch Politik, wie im Dritten Reich. Die Präsentation bietet Vielfältiges nach allen möglichen Gesichtspunkten (etwa auch eine Sammlung von Folklore-Püppchen aus aller Welt, alle mit Kopftuch), das immer nur eines beweist – Frauen haben aus verschiedensten Gründen ihre Köpfe bedeckt. Wenn auch wohl nicht unbedingt unter Zwang, sondern als Teil der Kleidung, jeweils mit verschiedener Bedeutung. Und all diese Tücher (sieht man vielleicht von den Befehlen alter Kirchenväter ab, die heute als überwunden gelten können) dienten der Sichtbarmachung der Frau, während islamische Verhüllungen in verschiedenen Stadien ja bis zur Auflösung in die Unsichtbarkeit reichen.

Das Tuch in der Völkerkunde Mit den Muslima-Koftüchern von heute haben historische Beispiele, die nicht dem Islam zugehörig sind, wenig zu tun. Dennoch kommt man schon mit einem Riesenfoto zum Thema: offenbar ein Tüchermarkt im Orient, Frauen, die mit sichtlichem Vergnügen in den verschiedensten bunten Angeboten wühlen. Die weiteren Räume zeigen dann vor allem, dass dieses Museum eine hervorragende Textiliensammlung aus aller Welt besitzt. Und dass man da Kostbares aus allen Kulturkreisen hervorholen kann, von Indonesien bis Guatemala, von Syrien bis in die Türkei u.a.. wobei man sich entschlossen hat, die Tücher nicht auf Puppenköpfe zu binden, sondern glatt an der Wand auszustellen – was erst recht zeigt, wie sorgsam gemacht und schön geschmückt sie sind.

Interventionen Ausstellungen von heute lassen es nicht mit historischem Material bewenden, sie befragen auch Künstler von heute – Künstlerinnen in diesem Fall, die etwa wie Tina Lechner „verbogene“ Hut / Tuch-Kombinationen schaffen oder wie Susanne Bislovsky Frauenköpfe pompöser in Maschen und Spitzen, ob Schwarz, ob Weiß, verpacken, als es reale Mode je tat.

Man muss sich zu helfen wissen… Wer je, um nur ein Beispiel zu nennen, am Kai von Alexandria spazieren gegangen ist, erinnert sich an eine geradezu „Kopftuch“-Modeschau attraktiver junger Ägypterinnen, die ihre verschieden farbigen Kopftücher (Ton in Ton mit Teilen der Kleidung) so elegant binden und mit Schmuck verzieren, dass kein Friseur ihr Haar attraktiver machen könnte, als sie solcherart aussehen. Frauen haben sich immer zu helfen gewusst – wenn sie konnten. Was aber ist, und das leugnet die Ausstellung geradezu, mit modernen jungen Muslimas, die dieses Kopftuch als Einengung empfinden, es nicht tragen wollen und von einer repressiven Familie dazu gezwungen werden – mit fatalen Folgen für Leib und Leben, wenn sie nicht gehorchen? Der ganze historische Rückblick, in dem Kurator Axel Steinmann und auch Direktor Christian Schicklgruber das Problem auf einer anderen Ebene behandeln, ändert daran nichts, wenn soziale Rangabstufungen durch Kleidung, Tradition (folkloristisch oder politisch) und Mode mit der Ideologie, die das heutige Muslima-Kopftuch zweifellos bedeutet, in einen Topf geworfen werden.

Weltmuseum: Verhüllt, enthüllt! Das Kopftuch

Vom 18. Oktober 2018 bis zum 27. Februar 2019

Täglich außer Mittwoch 10 bis 18 Uhr, Freitag bis 21 Uhr