Fotos: Volkstheater, lupispuma_com

WIEN / Volkstheater-Bezirke / an diesem Abend im Akzent:

EMILIA GALOTTI von Gotthold Ephraim Lessing

Premiere: 22. April 2018,

besucht wurde die Vorstellung am 3. Mai 2018

Ganz so lapidar, wie Regisseur Lukas Holzhausen Lessings wahrlich großes Drama auf die Bühnen stellt, die das Volkstheater in den Bezirken bespielt, ist die „Emilia Galotti“ wohl nicht. Und das Publikum hier zählt auch nicht unbedingt zu den „Fortgeschrittenen“, die eine dermaßen eingedampft-minimalistische Fassung an der Kenntnis des Originals messen können. Dennoch bekommen die Zuschauer zumindest eine – reduzierte – Ahnung des Stücks, und das ist heutzutage auch schon etwas wert.

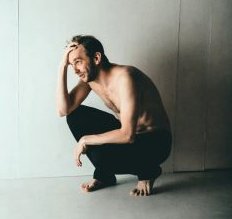

Gekürzt bis zum Geht-nicht-mehr auf eindreiviertel pausenlose Stunden, spielt der Abend zwischen drei weißen Wänden (Bühne: Jane Zandonai), zu denen drei weiße Türen führen, die niedrig genug sind, dass alle Beteiligten sich bücken müssen, um durchzukommen (nicht nur der sehr große Hauptdarsteller). Symbolik? Wofür? Die Kostüme (Werner Fritz) sind von heutiger Reizlosigkeit, falls vorhanden – Hettore Gonzaga, der Prinz von Guastalla, läuft überhaupt gern mit nacktem Oberkörper herum, wenn er nicht zu Beginn des Stücks (hinter einem Vorhang, als Silhouette sichtbar) ganz nackt ist. Die erotischen Details, die er da flüstert, sind zweifellos nicht von Lessing. Es wurde nicht nur gestrichen, es wurde auch dies und das dazu gedichtet (wenn auch nicht wesentlich). Gegen Ende kommen der Prinz und Marinelli übrigens kurz in pompösen Barockkostümen, ein Zitat, das eigentlich keinen Zweck erfüllt.

Ja, und schon ganz am Anfang spielt die Musik mit – das Andante con moto aus Schuberts Klaviertrio ES-Dur, das so gerne zitiert wird (ist auch zum Niederknien hinreißend), soll hier gewissermaßen für tremolierende Erotik stehen. Es kehrt jedenfalls im Lauf des Abends immer wieder.

Dieser hetzt nun doch ziemlich durch die so ungleich reichere Lessing-Handlung, aber man muss gleich sagen, warum die Aufführung dennoch reüssiert: Mag der Mangel an Ausstattung etwa die totale Macht des Prinzen zu einer durch nichts bestätigten Behauptung machen (die Szene mit dem Todesurteil, rasch noch hineingepfropft, von Camillo Rota auf Marinelli übertragen, tut absolut nicht ihre Wirkung) – eines funktioniert: die Behandlung der Sprache.

So heutig, wie Jan Thümer als (letztendlich etwas unbeteiligt wirkender) Prinz und der bemerkenswerte Peter Fasching als Marinelli verhandeln, ja, so reden zwei Schurken von heute miteinander. Überhaupt ist Faschings Handlager des Bösen, der hier mit einer Selbstverständlichkeit agiert, die das schillernde „Bösewicht“-Klischee der Bühnentradition großartig unterläuft, die interessanteste und heutigste Figur des Geschehens.

Im übrigen ist es gewiss nicht unaktuell, wenn Sex durch Macht und in der Folge durch Gewalt erzwungen wird (wovon reden wir schon seit Monaten unaufhörlich in den Medien?), aber so wie im Lessing-Modus funktioniert es heute doch nicht (das Stück ist von 1772, damals regierte hierzulande Maria Theresia!) – auf Wunsch des lüsternen Fürsten wird der Bräutigam ermordet, die Braut geraubt, wie weit die Verführung gerät, bleibt ja offen, schließlich der spektakuläre Mord / Selbstmord zur Rettung der Ehre… Was bringen die zeitgenössischen Kleider für eine solche Handlung? Da müsste man schon ein Milieu wählen, in dem dergleichen auch heute noch möglich ist.

Holzhausen hat sich mehr mit Mutter Galotti abgegeben als mit der Tochter: Martina Spitzer darf sich nicht nur Dias (!) mit eigenen Jugendbildern ansehen (macht sie das als potentielle Kupplerin glaubhafter?), sie überfällt Marinelli später auch mit aller körperlichen Gewalt, wenn sie ihn seiner Schandtaten beschuldigt, er münzt die Rauferei in einen Kuss um, eklige Erotik. Auch Katrin Grumeth als Gräfin Orsina muss zickenhafte Künstlichkeit auftragen, um ihren berühmten Auftritt „heutig“ (?) zu machen – und allein das Taschenveitel, das sie Vater Galotti zusteckt (statt des Dolches bei Lessing), beweist wieder nur, wie diese modernen Reduktionen die Geschichten weniger konzentrieren als schlechtweg verkleinern. Dieser Vater Galotti ist Günther Wiederschwinger, steif und anständig, so wie Dominik Jedryas den unglückseligen, chancenlosen Graf Appiani mit ergreifender jugendlicher Ehrenhaftigkeit umgibt.

Letztlich ist Emilia das Opfer, aber nicht in Lessings Sinn, sondern weil sie zu wenig zeigen darf: Schließlich müsste da ein Wirbelsturm der Gefühle walten, letztlich müsste man ihre essentielle Verzweiflung („Verführung ist die wahre Gewalt“ – das Davonlaufen vor sich selbst) begreifen, aber von all dem gibt es nicht viel: Marlene Hauser steht etwas hilflos im Geschehen, vom Regisseur allein gelassen, dem doch zumindest für Marinelli einiges eingefallen ist. Für Lessing aber, so wie er es verdiente, nicht genug.

Renate Wagner