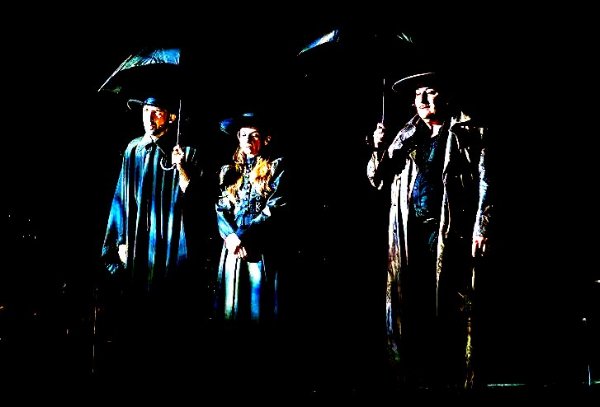

Fotos: © Jenni Koller/Volksoper Wien

WIEN / Volksoper:

KILLING CARMEN

von Nils Strunk, Lukas Schrenk und Gabriel Cazes

Basierend auf „Carmen“ von Georges Bizet

Uraufführung

Premiere: 1. Oktober 2025

Wozu, bitte, eine ganze Oper?

Vor vielen, vielen Jahrzehnten, im Zeitalter, als die Langspielplatte das höchste der Gefühle war, gab es so genannte „Querschnitte“ von Opern, das Best of, Ouvertüren, die Arien, Ensembles, die Filetstückchen sozusagen. Das war für viele das erste Kennenlernen mit großen Werken. Sah man sie dann auf der Bühne, mag sich mancher gefragt haben (bevor er ein Aficiondao der Oper wurde und keinen Ton mehr missen möchte), warum man sich zwischen den Höhepunkten so viel Überflüssiges, Langweiliges ansehen und anhören muss…

Dreieinhalb Stunden „Carmen“, allein die endlose Einleitung, bevor etwas passiert! Warum das Werk nicht in eindreiviertel Stunden durchrasen? Handlung und Figuren weglassen, auf Höhepunkte zuspitzen? Und warum Original-Bizet, wenn er doch „verfremdet“ viel heutiger klingt, wenn man aus mancher Melodie so schön einen kitschigen Schlager auf Englisch machen kann. Dazu ein bißchen Original-Französisch gesungen, wenn auch da Rock und Pop, Soul und Musical uns viel vertrauter in den Ohren klingen…?

Nils Strunk hat bei Theaterfreunden seit seiner Burgtheater-„Schachnovelle“ nicht nur einen, sondern viele Steine im Brett. Man wird sich einfach ansehen, was er macht. Diesmal hat er sich mit dem Regie / Dramaturgen-Kollegen Lukas Schrenk und dem Musiker Gabriel Cazes für die Volksoper eben „Carmen“ vorgenommen, unter dem herausfordernden Titel „Killing Carmen“. So tiefgründige Überlegungen, wie man sie auf der Website des Hauses liest, kann man allerdings auf der Bühne nicht nachvollziehen. Das Ganze läuft kurz, popig und ungewohnt komisch ab.

Eine Rahmenhandlung, die in der Schenke von Lillas Pasta den Anfang nimmt (je genauer man „Carmen“ kennt, umso besser wird man die Drehungen und Wendungen der Geschichte nachvollziehen können). Offenbar sind seit Carmens Ermordung dreizehn Jahre vergangen. Warum man den armen Don José im Gefängnis so lange auf seine Hinrichtung hat warten lassen, wissen die Götter. Morales (er ist neben Dancaïro als einziger von den zahlreichen Nebenrollen übrig geblieben) erinnert sich in groben Zügen an die Geschichte von einst. Florian Carove macht das durchaus originell. Gegenwart und Rückblenden verschränken sich von Zeit zu Zeit, und am Ende stehen Morales, Micaela und Escamillo am Friedhof vor dem Grab von José. Carmen liegt ein Stück weiter, aber zu der gehen sie nicht mehr… Ein Wermutstropfen am Ende.

In der Vergangenheit taucht Micaëla auf. Sie ist die Erste, an der gezeigt wird, dass man Figuren auch anders sehen kann als im Original vorgegeben. Nicht die schüchterne Liebende, sondern eine coole, toughe Dame, die sowohl Don José in die Mangel nimmt wie andere. Wenn sie José mit seiner Mutter unter Druck setzt, gibt es Lacher – und man merkt auch, dass hier immer wieder Komik hinein interpretiert wurde, wo man sie im Original nicht finden wird. Julia Edtmeier ist glänzend in der Rolle, warum sie auch noch den Schmuggler Dancaïro kreischen muss, begreift man nicht, hat das Haus so wenig Personal?

Der Don José, der hier in Gestalt von Anton Zetterholm auf die Bühne kommt, ist wahrlich kein großer tragischer Held, sondern ein sympathisches blondes, dünnes Bürscherl, der sich mit Essen vom Sex ablenken lässt und Carmen seine Liebe auf Englisch im Falsett säuselt.

Diese Carmen erscheint in Gestalt von Katia Ledoux (die auch schon die originale Carmen in Lotte de Beers feministischer Inszenierung gesungen hat, wo sie zum Opfer einer feindlichen Umwelt wurde) und erweist sich als echte Powerfrau mit machtvoller Stimme (obwohl alle der Kopfmikrophone wegen weit „lauter“ klangen als normalerweise). Die große Freiheits-Studie wird es nicht, sie ist eben präsent – sie ist Carmen, ohne besondere interpretatorische Kennzeichen.

Ja, da ist noch Escamillo, und der präsentiert sich in Gestalt des wieder einmal herrlich singenden Stefan Cerny doch anders als sonst, der stolze Toreador kuschelt sich an Carmen devot an (an erfundenen gesprochenen Texten merkt man, dass nicht alles hier erstklassig ist), und wenn herumgeschossen wird, will Escamillo möglichst nicht beteiligte sein…

Das alles ist humorvoll, durchaus kurzweilig, musikalisch durch eine exzellente Band (geleitet von Gabriel Cazes) heutig verfremdet und durch ein Sound-Design zum Pop-Konzert gemacht. Entsprechend reagierte das Publikum – sein Jubel war so kreischend und grölend wie bei derartigen Gelegenheiten. Wer Oper allerdings so leicht gemacht serviert bekommt, wird schwerlich Geduld und Konzentration für das Original aufbringen.

Renate Wagner