Fotos: Theater an der Wien / Werner Kmetitsch

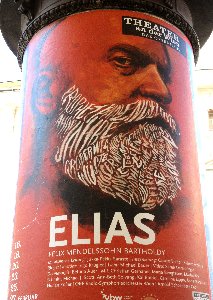

WIEN / Theater an der Wien:

ELIAS von Felix Mendelssohn Bartholdy

Premiere: 16. Februar 2019

Ein Regisseur, der gerne Chorwerke szenisch umsetzt (Verdi-Requiem oder Marienvesper). Das Theater an der Wien, das dergleichen Experimente auch nicht verschmäht. So kam Wien zur ersten Live-Begegnung mit Regisseur Calixto Bieito, der in den letzten zwei Jahrzehnten auf den Opernbühnen der Welt von sich reden machte. Kontroversiell, wahrlich. Wenn man ihm, wie die Autorin, schon anderswo begegnet ist (2011 in der Komischen Oper Berlin mit dem „Dialog der Karmeliterinnen“, 2013 in Oslo mit „Hoffmanns Erzählungen“), weiß man, zu welchen Zumutungen er fähig ist. Dagegen stellte er sich in Wien vor wie der Wolf, der Kreide gefressen hat…

Aber zuerst zum Werk, damit nicht immer die Regisseure ausschließlich die Szene beherrschen. „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy ist musikalisch eine wunderschöne Sache. Da huldigte ein romantischer Komponist formal der Idee des Bach’schen Oratoriums (wenn auch ohne die Figur eines Erzählers), setzte den Chor in aller Dramatik ein (da lässt ein bisschen Händel grüßen), führte die Sänger „konzertant“ und doch überraschend dramatisch und erzielt in zweieinviertel Stunden (pausenlos) einen gewaltigen musikalischen Eindruck. „Theatralisch“ genug, dass man die Idee, das auch szenisch zu gestalten, nachvollziehen kann.

Obwohl es natürlich ein Unsinn ist – denn eine dramaturgisch haltbare „Handlung“ gibt es ja nicht. Man müsste schon einiges an konkret Dargestelltem leisten (vielleicht wirklich die alten Israeliten zeigen, den Baal-Kult greifbar machen, eine intrigante Königin kenntlich darstellen, sich am Ende eine feurige Himmelfahrt ausdenken und solche Kleinigkeiten), um wirklich eine Geschichte zu erzählen, die da in dem „Elias“-Oratorium erzählend angerissen wird.

Aber, wie Calixto Bieito im Programmheft-Gespräch sagt, hat ihm besonders gefallen, dass man hier nicht wie in einer Oper eine vorgegebene Handlung findet, sondern sich diese ausdenken kann. Das hat er getan, und da er solcherart nichts Vorgegebenes zerstört, schmerzt auch nicht, was er zeigt. Wenn es auch recht „konventionell modern“ anmutet (was immer häufiger wird). Ein Chor, von Herrschaften in heutigen Gewändern verkörpert – so ganz glaubhaft ist das nicht, wenn sie singen: „Will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zion?“ Dazu Elias im Straßengewand, sehr normal, gar nicht auf charismatischer Führer gepolt, auch nicht sonderlich auf die Eigenschaften, die Mendelssohn in ihm sah („stark, eifrig, auch wohl bös und zornig und finster“ – Zitat nach Wikipedia, vielen Dank). Er steht halt unter den Leuten, der eine oder andere tritt hervor, ein Engel kommt (kenntlich durch die Flügel), die anderen Damen (immerhin eine Königin darunter) unterscheiden sich nicht, dass Obadjah sein treuer Begleiter ist, würde man auch nicht unbedingt heraus bekommen. Immerhin überschüttet ihn dieser am Ende mit Benzin und reicht Elias ein großes Feuerzeug. Dieser spielt mit leicht irrem Blick mit der Flamme – aber dass der „feurige Elias“ sich am Ende anzündete, das erlaubt keine Feuerwehr hierzulande… Also klappt er das Feuerzeug wieder zu. Vorhang. Die ganze schwere Religionsproblematik, auf die das Programmheft stark hinweist, ist irgendwie im Trubel untergegangen.

Bieito hat immer verstörende Bühnenbilder (mit Rebecca Ringst, die hier waltete, wird er – wie man im Programmheft las – 2020 in Paris einen „Ring“ machen…) – und eine gewisse Vorliebe für Gestänge. Nachdem anfangs das „Volk“ eine Art von Kirchenbau aus Pappe (warum eigentlich kirchenartig?) zerstört hat, kommen die netzgitterartigen Metallplatten zum Einsatz, die allerhand an Beweglichkeit leisten (und man sich fragt, wie teuer so was wohl ist). Was es bedeuten soll, weiß man natürlich nicht, aber wie gesagt, das ist wirklich das Schöne an all dem – es kommt nicht darauf an. Bieito hätte zu „Elias“ auch ganz was anderes machen können, und es wäre genau so egal. Außer der Tatsache, dass der Abend gelegentlich durchhängt. Man hat das dumpfe Gefühl: Säße man im Konzertsaal und hörte „Elias“, würde einem das nicht passieren.

Besonders vorzüglich diesmal das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, das von Jukka-Pekka Saraste zu hervorragender Qualitätsleistung hochgeputscht wurde. Perfekt wie immer der Arnold Schoenberg Chor (geleitet von Erwin Ortner). Und eine wunderbare Besetzung der Titelrolle: Christian Gerhaher „kann“ Oratorium, man hört es jede Sekunde, und er hat einen schönen, großen, starken Bariton, der ganz selten kleine Probleme hören lässt. Im Ganzen: eine Wonne, ihm zuzuhören, diese Mischung aus stilistischer Kompetenz und stimmlicher Gestaltungskraft. Im übrigen spielt er, was man ihn lässt. Wer in schäbigem kariertem Hemd und verbeulten Hosen herumlatschen muss, wird es schwer haben, ein Publikum zu überzeugen, dass er etwas Besonderes ist…

Noch eine prächtige Stimme an diesem Abend: In der Rolle des Obadjah Maximilian Schmitt (der 2016 an der Staatsoper dreimal den Don Ottavio gesungen hat), ein Tenor mit Strahlkraft und genauem Wissen um den Konzertgesang. Auch eine Stimme, die „rein“ genug ist für diese Art von Musik, hat Maria Bengtsson, allerdings fehlt es an der Artikulation. Kai Rüütel war ein schöner Engel, ohne viel singen zu müssen, Ann-Beth Solvang, Anna Marshania und Carolina Lippo umkreisten Elias, wobei Letzere (im Programmheft als „Seraph“ geführt) den ganzen Abend aufdringlich mit der zuckenden Gestik einer Irren durchs Geschehen tänzeln muss. Michael J. Scott, Florian Köfler und sehr schöner Sängerknaben-Knabensopran (als auferstandenes Kind) ergänzten.

Foto: Wagner

Am Ende gab es, obwohl an der Regie im höheren Sinn „nichts dran“ war (nichts Gutes und nichts Böses) ein paar ganz heftige Buh-Rufe gegen den Regisseur. Das schien diesen sehr zu freuen (nach dem Motto: Dafür bin ich ja engagiert), und er winkte den Protestierern fröhlich zu. Seltsam, wie man Menschen glücklich machen kann.

Renate Wagner