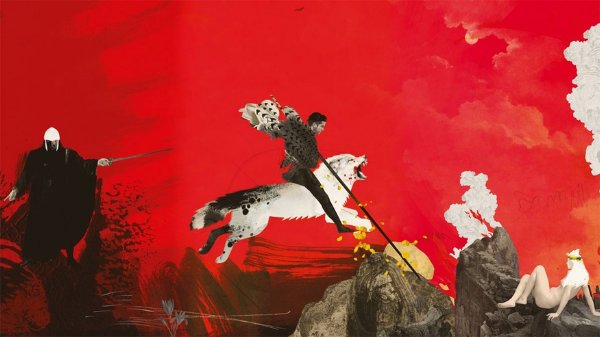

WIEN / Theater an der Wien:

DIE RING-TRILOGIE

HAGEN

Musik und Text von Richard Wagner (1848-74)

In einer Fassung Tatjana Gürbaca, Bettina Auer und Constantin Trinks

Orchesterfassung von Alfons Abbass

Premiere: Freitag, 1. Dezember 2017

Vorausgeschickt: Es ist kein Kapitalverbrechen, keine Majestätsbeleidigung und keine Todsünde, sich mit Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ – man darf sagen: das größte Werk der Operngeschichte – auseinander zu setzen und dabei Gegebenes nicht als gegeben zu nehmen: Was kann daran schlecht sein? Beweist es doch nur, was jeder Wagner- und „Ring“-Aficionado weiß, dass man mit diesem Werk nie an ein Ende kommt, weder mit dem Inhalt noch mit der Musik, immer gibt es etwas Neues zu finden, sich selbst Neues dazu auszudenken. Das haben große Kunstwerke so an sich.

Und im Theater an der Wien hat man weitergedacht, mit griffigen Schlagworten wie „Perspektivenwechsel“, „junge Generation“ (der Wagner-Helden – die Töchter und Söhne also), „Trauma-Bewältigung“. Auch wenn man den an sich charakterlich so zweifelhaften Wotan für seinen persönlichen Favoriten erklärt – nichts spricht gegen die Betrachtung, was er seinen Kindern angetan hat.

So kann man also mit offenen Sinnen in die neue „Ring-Trilogie“ des Theaters an der Wien hineingehen, als deren Schöpfer die Dramaturgin Bettina Auer, die Regisseurin Tatjana Gürbaca und der Dirigent Constantin Trinks gelten. Wie man herauskommt, ist eine andere Sache.

Dass man Hagen einen eigenen Abend widmet, wundert an sich – im Gegensatz zu anderen Figuren, die sich durch mehrere Teile des „Rings“ ziehen, kommt er ja erst ab der 3. Szene des 1. Aktes „Götterdämmerung“ in der Gibichungenhalle vor. Allerdings – Jürgen Flimm hat in seiner Bayreuther „Siegfried“-Inszenierung Jung-Hagen im 2. Akt „Siegfried“ auftreten lassen: Während Alberich und Wotan/Wanderer sich angiften, musste der Junge Schulaufgaben machen… Und die Idee vom Kind Hagen komplettiert einen ihm gewidmeten Abend, der bis zur Pause eigentlich die Geschichte seines Vaters Alberich erzählt…

Zu Beginn zu Trommelwirbel quasi ein lebendes Bild – Hagen hebt den Speer, Siegfried fällt, Brünnhilde eilt herbei, wirft sich auf die Leiche. Wotan kommt, erntet vorwurfsvolle Blicke. Dann Alberich… Die Leiche erhebt sich, die anderen gehen, und wir bekommen „Schläfst du, Hagen, mein Sohn?“, Zweiter Aufzug „Götterdämmerung“, der Beginn. Alberich predigt bekanntlich ewigen Haß, der Sohn ist mehr oder minder willenloses Opfer, verspricht dem Vater den Ring (der ursprünglich tatsächlich Alberich gehört hat: Er ist bekanntlich der „Nibelunge“ des Titels…)

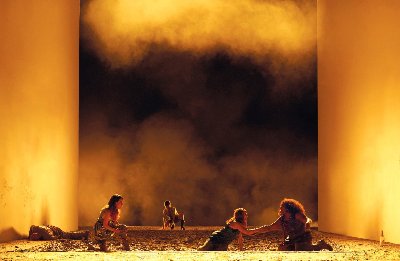

Alle Fotos © Herwig Prammer

Alle Fotos © Herwig Prammer

Aber bevor Alberich abgeht, wechseln die Söhne, der erwachsene weicht einem kleinen Jungen, der dem Vater auf den Fersen bleibt und sich flugs mit ihm in die erste Szene des „Rheingolds“ begibt. Dort staksen die Rheintöchter sexy umher, scherzen auch ein bisschen mit dem kleinen Hagen, aber sie spielen dem lüsternen Alberich böse mit – nichts, was ein kleiner Junge mit ansehen sollte, aber er tut es. Nun, die Rache des Alben ist fürchterlich, denn wenn man anschließend gleich in der dritten Szene „Rheingold“ ist (pfeif auf Wotan, Götterfamilie, Riesen und Walhall), hat er die drei Rheintöchter zu Sklavenarbeit in seinem Reich verdonnert…

Hier darf nun – gekürzt wird rundum, es wird noch schlimmer – Mime kurz lamentieren, dann kommen schon Wotan und Loge, zwei echte Schnösel, so, wie sie sich geben und aussehen, aber schlimmer noch: Wenn sie dann Alberich in ihrer Gewalt haben (der sich als „Kröte“ in seiner Unterhose geduckt hat und solcherart auf einen Sessel gefesselt wird), dann fangen sie kaltblütig mit dem Foltern an. Das ist dann schon Szene vier des „Rheingolds“, wo alles andere weggeschnitten ist, nur der Schnitt mit der Säge bleibt, mit dem Wotan Alberich die ganze Hand abnimmt. Das hat man zwar auch schon in anderen „Ring“-Produktionen gesehen, aber so exzessiv brutal wie in der Inszenierung von Tatjana Gürbaca kam es selten über die Rampe. Wieder verkürzt, endet der erste Teil des „Hagen“ (sprich: die vierte Szene „Rheingold“) mit „Meinen Fluch fliehest du nicht“ – allemale ein starker Abgang.

So hat man also in der ersten Hälfte des „Hagen“-Abends erlebt, was der kleine Junge an Demütigungen des Vaters (der mit ihm sehr nett ist) erlebt hat – da kann man schon Schaden davon tragen und ein Bösewicht werden. Was sich ja gleich zu Beginn des zweiten Teils begibt, mit dem ersten – bei Wagner – realen Auftritt Hagens: „Götterdämmerung“ erster Akt, dritte Szene, bei den Gibichungen. Ab dort scheint sich die Regisseurin dann entschlossen zu haben, dass von nun ab ausschließlich Parodie waltet. Außer Hagen ist alles komisch.

Das Gibichungen-Geschwisterpaar, arme kleine dumme Kinder, so wie sie sich aufführen. Siegfried? Na, der stolpert wirklich wie ein Imbeziler in den Salon (Gunther möchte ihm gleich beibringen, wie man Computerspiele spielt). Sein Horn? Das ist eine kleine rote Kindertrompete. Wenn die Herren Blutsbrüderschaft schließen, ist Gunther weinerlich feig, aber dafür rollen sie dann wie schlimme Buben über den Fußboden. Beim Aufbruch zu Brünnhilde darf im Sack, den Gunther schultert, das Kondom nicht vergessen werden, das überprüft Siegfried. Schon lustig…

Hagen bleibt, wie vorgesehen, brütend zurück, und wenn es nun zum zweiten Akt „Götterdämmerung“ weitergeht, dann fehlt das „Schläfst du, Hagen, mein Sohn?“, das hatten wir bekanntlich schon. Dafür kommt Siegfried gleich protzend vom Brünnhildenstein zurück (ob wir noch erfahren werden, warum er von dort ein Klavier mitbringt???), und Hagens Mannen entpuppen sich – ja, als was? Die Herren tragen weiße Anzüge mit kurzen Hosen, ist das ein Kindergarten oder kommen sie vom Sport? Sie benehmen sich jedenfalls wie die reinsten Dodeln, und dass sie diese ungemein gewalttätige Musik singen – ja, das tun sie, weil sie der potente Arnold Schoenberg Chor sind, aber nicht, weil man es diesen lächerlichen Figuren glauben würde.

Ganz kurz nur darf Brünnhilde über Siegfried an Gutrunes Seite erschrecken, was dann gestrichen ist, wird vielleicht später gebraucht, jedenfalls sind wir gleich bei Hagens bösem Vorschlag: Dass Siegfried sterbe, wird mit ein paar Schnäpschen begossen, Brünnhilde schnappt sich gleich die Flasche, und Hagen blickt triumphierend ins Publikum.

Siegfried sterbe! Prost!

Wer jetzt absolut zu Recht erwartet, dass es weitergeht, wird enttäuscht. Das war’s. Aber da kommt doch noch was? Hagens Ende? Gut, es ist eine Trilogie, warten wir auf „Brünnhilde“. Wenn sie am Ende ins Feuer galoppiert ist (oder was immer sie in dieser Fassung tun wird), dann ist ja auch Hagens wahres Finale gekommen, das gehört schon dazu? Ob man sehen wird, wie sich die Rheintöchter aus Alberichs Gewalt befreit haben – das müssen sie nämlich, wenn sie Hagen in den Rhein ziehen wollen -, bleibt abzuwarten… Hagens Geschichte ist jedenfalls noch nicht zu Ende. Übrigens – dass er den Schöpfern der „Ring-Trilogie“ sympathisch geworden wäre, wie man in der Matinee hören konnte, das ist einem eigentlich nicht aufgefallen…

Solcherart zusammen gestoppelt, erweist sich auch der Orchesteraufwand reduziert: Constantin Trinks hat oft genug erklärt, dass er mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien die Fassung anbietet, die der Geiger Alfons Abbass, bekannt für seine Arrangements von Orchesterstücken, zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstellt hat. Er kommt mit 62 Musikern aus – kein Wunder, dass der Orchesterteil so schmal klingt. Auch verhältnismäßig hart. Der Dirigent setzt nicht auf die „endlose Melodie“, sondern auf Ecken, Kanten und scharfe Akzente, nur an Lautstärke lässt er es nicht fehlen. Hat es mit dem Haus zu tun, ist dieses für Wagner weniger geeignet, oder wehrt man sich gegen den ungewohnten Klang? Glücklich wird man damit nicht, zumal auch die Sänger offenbar angehalten sind, offensiv, frontal heraus zu singen, keine Spur von der Kantilene, die man Wagner natürlich auch (und nicht zu dessen Schaden) geben kann… (Lobenswert übrigens die Übergänge, wo mehr oder minder harte Striche zu überspringen waren: Es klingt immer nach Wagner.)

Samuel Youn steht in einer edlen Tradition großer koreanischer Wagner-Bässe (unvergesslich Philipp Kang, von 1988 bis 2004 als Hagen, Hunding, Fafner in Bayreuth unentbehrlich, oder derzeit Kwangchul Youn), und er entspricht musikalisch der stilistischen Vorgabe des Abends – als Sänger gewaltig und gewalttätig in der Stimme, allerdings als Darsteller sichtlich nur sehr brav darbietend, was man ihm angeschafft hat, aber keineswegs genuin so dämonisch, wie man schon manchen Hagen-Interpreten erlebt hat.

So ist nicht der Titelheld, sondern Papa Alberich der König des Abends. Was Martin Winkler leistet, ist einfach phänomenal, auch wenn er seine Stimme so schindet, dass man es immer wieder schmerzlich hört. Aber wie er den gierigen Machtmenschen geradezu ziseliert, ist ein faszinierendes Erlebnis, mit nichts an diesem Abend zu vergleichen.

Im Grunde bekommt sonst nur der junge Kristján Jóhannesson als Gunther die Chance, eine wirklich interessante Figur auf die Bühne zu stellen: Der bebrillte kindliche Unglücksrabe zu Beginn, der dann am Ende doch etwas erwachsener und fast sympathisch dabei ist, wie er Siegfrieds Tod nicht so ohne weiteres zustimmen will. Aber in dieser Figur ist die Schwäche jener, die am Ende immer so handeln werden, wie andere es von ihnen verlangen… Dazu kommt ein starker, hier gewünscht „rau“ eingesetzter Bariton.

Den Siegfried von Daniel Brenna wird man wohl noch besser kennenlernen (ob er immer ein so dummer Bub bleiben muss?), die Brünnhilde der Ingela Brimberg auch. Wotan ist der Verlierer dieser „Ring“-Fassung, hier kommt er nur kurz als wahrer Verbrecher auf die Bühne, begleitet von einem nicht minder üblen Kollegen namens Loge – aber wie Aris Argiris und Michael J. Scott (dieser besonders brillant im „Nazi“-Umriß, den er der Figur gibt, und in seiner glänzenden Diktion) die beiden spielen, ist fast eine Kabarett-Duo-Nummer: Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass die Regisseurin das Werk nicht ernst nimmt?

Liene Kinca als lächerliche Gutrune, Mirella Hagen, Ann-Beth Solvang und Raehann Bryce-Davis als kraftvolle Rheintöchter, denen ihr schlechtes Benehmen schlecht bekommt, ergänzen.

Das war es für den ersten Teil. Zerschnitten und anders zusammen geklebt. In der Absicht, besser zu sein als das Original. Das war’s dann wohl aber doch nicht. Viel Beifall.

Renate Wagner