Alle Fotos: Herwig Prammer

WIEN / Theater an der Wien:

DIE RING-TRILOGIE

BRÜNNHILDE

Musik und Text von Richard Wagner (1848-74)

In einer Fassung Tatjana Gürbaca, Bettina Auer und Constantin Trinks

Premiere: Sonntag, 3. Dezember 2017

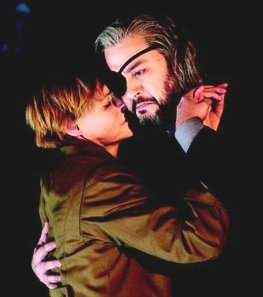

„War es so schmählich, was ich verbrach?“ fragt Brünnhilde Wotan zu Beginn des „Brünnhilden“-Teils der „Ring-Trilogie“ von Tatjana Gürbaca, Bettina Auer und Constantin Trinks, und die Bearbeiter setzen schon voraus, dass alles, was im Original „bisher geschah“ bekannt ist… Also, „Walküre“ dritter Akt, keine Schwestern (schon gar kein Walkürenritt), nur Vater und Tochter in ihrer schmerzlichen Auseinandersetzung. Da es ja immer um Familien- und Generationenbeziehungen geht in dieser Fassung, sieht man (pantomimisch) die junge Brünnhilde mit einem jüngeren Wotan, so glücklich, wie Papa und Lieblingstochter nur sein können. Und dann enttäuscht sie ihn so. Und dann enttäuscht er sie so… eine grandiose Zwiesprache.

Danach auch noch, und das wundert wirklich (ist Wotan doch Verlierer und Stiefkind dieser „Ring“-Fassung), darf er sogar seinen berühmten „Abschied“ singen. Allerdings bis zum Feuerzauber reicht es nicht – Schnitt „Götterdämmerung“, erster Akt, zweites Bild, Brünnhilde und Siegfried in ihrer Lourdes-Grotte.

Hier hat Regisseurin Tatjana Gürbaca wieder einiges geleistet, um Wagners Heldenpaar in ein trauliches deutsches Bürgerpaar zu verzwergen. Siegfried liest!!! (Man hätte gar nicht gedacht, dass er das kann!) Brünnhilde spielt Klavier!!! (Das ist jenes Klavier, das Siegfried im „Hagen“-Teil offenbar als „Beute“ nach der Eroberung Brünnhildes für Gunther mitgebracht hat…). Blumen sind auch da. Wie schön. Und doch schickt sie ihn fort. Als ob diesem dumpfen Jüngling der Kopf nach Heldentaten stünde. Vorlage und Interpretation sind hier einfach nicht zusammen zu bringen…

Die Rheinfahrt. Man hätte gar nicht gedacht, dass so ein Gustostückerl hier aufscheint – allerdings veralbert wie so vieles andere auch. Die Rheintöchter treiben ihren Jux mit Siegfried, er rudert… und jetzt müsste er bei den Gibichungen landen. Nein, das hatten wir schon. In „Hagen“. Also zurück zu Brünnhilde…

Es wäre, wenn man einen verspäteten und ungewünschten Rat geben darf, gescheiter gewesen, hier noch die Waltrauten-Szene einzufügen und dann zu „schneiden“, damit der nächste Komplex im nächsten Akt einheitlich ist – Brünnhilde „entführt“ und hinein in ihr Unglück. Aber nein, Vorhang, die vierte Szene des ersten Aktes „Götterdämmerung“ (erst kommt Waltraute, dann kommt Siegfried als Gunther) geht dann über in die Gibichungen-Welt. Was da im zweiten Akt in „Hagen“ ausgespart wurde, hier hat man es, das Entsetzen Brünnhildens, dass Siegfried da mit einer anderen steht und sie nicht kennt, dass Siegfried den Ring (hier ist es, bitte, ein Schlagring) trägt, den doch angeblich Gunther ihr abgenommen hat…

Wie man weiß, spaziert Siegfried davon, was er nicht tun sollte, weil sich die anderen gegen ihn verbünden. Nicht hier allerdings – „Siegfried sterbe“, das hatten wir ja schon in „Hagen“: Es ist klar, die Schicksale auseinander zu dividieren, hat nicht drei verschiedene Geschichten ergeben, zu eng hat Wagner die Figuren verwoben – als ob er geahnt hätte, was die Nachwelt mit ihm vor hat… Und siehe da, die beißt sich die Zähne an ihm aus.

Der letzte Akt von „Brünnhilde“ ist der letzte Akt der „Götterdämmerung“, die Akzente liegen hier bei der Regie: Die reichlich abgewrackten Rheintöchter können Siegfried bekanntlich nicht becircen, die Jagdgesellschaft sieht aus, als ginge man zum Schwimmen (?), jedenfalls nicht jagdlich, seine Erinnerungen an die Jugend verpuffen irgendwie. Nach dem Mord haben die Mannen nur Interesse daran, den verzweifelten Gunther von der Leiche zu ziehen, Siegfried wird schnell in Plastik verpackt und dann auf einen Spitalswagen gelegt – ist es ein Wunder, dass der Trauermarsch solcherart weder schön noch erhaben noch (könnte ja sein) traurig klingt?

Zu Brünnhildens Schlußmonolog wird ein greiser Wotan im Rollstuhl hereingeschoben, die Rheintöchter müllen die Bühne mit Accessoires des Geschehens zu (darunter das Klavier), Hagen stirbt so nebenbei… Und man glaubt es gar nicht, dass der Regisseurin sogar eine poetische Schlußwendung gelingt. Denn Jung-Brünnhilde und das Kind Hagen kommen – und halten einander schließlich bei der Hand, wenn sie einem nicht sichtbaren Weltuntergang zusehen. Eine schöne Geste, die die goldenen Konfetti, die vom Himmel regnen, gar nicht gebraucht hätte…

Brünnhilde war die Heldin des Abends, bemerkenswert, welch rollengerechte Töne Ingela Brimberg – optisch gänzlich unspektakulär – mit kraftvollem Sopran hören ließ, nicht einmal das Tremolo störte. Sie warf vielleicht nicht die ultimative Brandfackel der Begeisterung ins Auditorium, konnte sich aber verdient über den stärksten Applaus des Abends freuen.

Beim Siegfried von Daniel Brenna waren ein paar dezidierte Buh-Ruhe nicht zu überhören, er hat mit der Figur auch keine Freude gemacht – wie er sie spielen musste, ist der Regie anzulasten, wie er sie sang, wohl ihm selbst.

Trotz „Wotans Abschied“ blieb Aris Argiris am Rande, klang aber eindrucksvoll. Ohne Gibichungenhalle hat Gunther wenig zu vermelden, dennoch beeindruckte Kristján Jóhannesson zumindest darstellerisch. Mit den flotten Rheintöchter von Mirella Hagen, Raehann Bryce-Davis und Ann-Beth Solvang, wobei letztgenannte noch eine starke Waltraute war, konnte die Gutrune der Liene Kinca nicht mithalten (immerhin war sie in „Siegfried“ als Sieglinde stärker). Der Chor hat, wenn er in „Brünnhilde“ auftritt, seine brutale Szene mit Hagen schon im ersten Teil hinter sich, hier durften die Herren des Arnold Schoenberg Chors vor allem darstellerisch agieren – eine unsympathische Bande…

Wieder fiel der harte Zugriff auf, den Constantin Trinks mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien der Musik gab. Aber es korrespondierte zu der gewissermaßen herabwürdigen Attitüde der ganzen Inszenierung. Vergeblich war es sowieso – Wagner lässt sich nämlich nicht klein machen. Der Meinung schien auch jener Teil des Publikums, der dem Leading Team heftige Buh-Rufe angedeihen ließ.

Dennoch, seien wir ehrlich – selbst ein so reduzierter „Ring“ ist ein Kraftakt, und damit hat das Theater an der Wien zweifellos eine beeindruckende Leistung gesetzt.

xxx

Nun, vollendet ist – na, vielleicht nicht das „große Werk“, aber der Versuch eines solchen. Was haben, im Rückblick, Tatjana Gürbaca, Bettina Auer und Constantin Trinks gezeigt?

Einen „Ring“ ohne Wotan, Götter, Riesen und Walküren. Einen „Ring“ ohne den Einzug der Götter in Walhall, ohne Todesverkündigung, ohne Walkürenritt und Feuerzauber, ohne das herrliche „Quiz“ Wotan (Wanderer) / Mime, ohne Nornenszene… Konnten sie wirklich glauben, dem lebendigen „Körper“ eines Werks so viele Organe entnehmen zu können, ohne dass es ernsthaften Schaden nimmt?

Was haben sie anstelle dessen geboten? Im Prinzip dreimal dasselbe, geschädigte Kinder, aus denen neurotische Erwachsene wurden – Familienaufstellung und Küchenpsychologie. Wie viele dramaturgische Knackse diese Fassung liefert, will man gar nicht aufzählen – wer den originalen „Ring“ nicht wirklich gut verinnerlicht hat, wird sich wohl schwerlich auskennen.

Für Hagen also: die Vorgeschichte seines sich schlecht benehmenden und schrecklich gedemütigten Vaters Alberich aus dem „Rheingold“, die er als kleiner Bub mit ansehen muss, dann seine eigenen Szenen aus der „Götterdämmerung“ (ganz abgesehen davon, dass Hagen deklariert ein Bruder von Gunther und Gutrune, also seinerseits die dritte Generation ist, damals also noch für Jahrzehnte nicht geboren: Das wäre eigentlich von diesen Bearbeitungs-Kennern zu berücksichtigen gewesen).

Für Siegfried, der einen „Ich habe keine Eltern“-Komplex hat: das Vorführen ebendieser (erster Akt „Walküre“), dann die ihn betreffenden Szenen aus „Siegfried“.

Und Brünnhilde schließlich? Sie war, wie man in stummen Parallelszenen sieht, als junges Mädchen Vaters Liebling, dann hat er sie fallen lassen: Dazu ihre (berechtigte) Beschwerde aus dem dritten Akt „Walküre“, dann ihre Szenen aus der „Götterdämmerung“.

Also: zusammen gekürzt und zusammen geklebt. Die Frage bleibt, welcher ehrliche (und nicht künstlich herbeigeschwatzte) Gewinn aus diesen Verkürzungen zu ziehen ist, und man wird schwerlich auf einen kommen. Ob sich diese Fassung als „reduzierte Alternative“ auf den Bühnen durchsetzen wird, wagt man nicht zu prophezeien. Time will tell.

Bloß – wenn man es sich persönlich aussuchen darf: Dann bitte beim nächsten Mal wieder das Original!

Renate Wagner