Fotos: Wiener Staatsoper / Pöhn

WIEN / Staatsoper:

RIGOLETTO von Giuseppe Verdi

22.Aufführung in dieser Inszenierung

31.Mai 2018

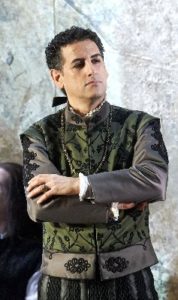

Es gibt einige Künstler, die in der Wiener Staatsoper das Haus füllen (auch wenn man parallel gratis die Netrebko in Schönbrunn sehen könnte – aber die läuft ja dann ohnedies im Fernsehen und im Stream ununterbrochen): Juan Diego Flórez gehört dazu, das Schild „Ausverkauft“ prangte an der Sitzplatzkasse, wenngleich eine Menge Karten (nicht fragen, wie überteuert) vor dem Haus keinen Ansturm von Kunden erlebten. Und sah man zur Galerie Seite, fehlten die Stehplatzbesucher. Nun, sie haben Florez ja schon vor zweieinhalb Jahren als „Rigoletto“-Herzog gesehen. Andererseits – er wird wirklich immer besser in der Rolle.

Juan Diego Flórez hat sich genau zur richtigen Zeit, mit Mitte 40 (dass er mindestens zehn Jahre jünger aussieht, hilft auch noch), für den Fachwechsel entschlossen, der kommen musste, weil die Belcanto-Jünglinge ja doch irgendwann ein bisschen unglaubwürdig werden. Er geht ins französische Fach (seinen beeindruckenden Züricher „Werther“ kennt man von DVD, seinen „Hoffmann“ aus Monte Carlo konnte man dankenswerterweise auf YouTube sehen, und sein Des Grieux steht bevor), ebenso wie er die italienischen Rollen ausweitet – an der Wiener Staatsoper gibt es als Premiere nächste Saison seinen Edgardo in der  „Lucia“, und sein erster Alfredo kommt an der Met (da werden wir wieder ins Kino pilgern…).

„Lucia“, und sein erster Alfredo kommt an der Met (da werden wir wieder ins Kino pilgern…).

Der „Rigoletto“-Herzog von Flórez zeigt, dass er für die mittelschweren Verdi-Partien jetzt ideal ist (Puccini soll er sich noch aufheben), denn er dürfte auch einiges an seiner Technik geändert haben. Er verfügt nun über eine breitere Mittellage (die – im Gegensatz zu dunkel-kehlig timbrierten Kollegen – immer noch tenoral klingt), über einiges mehr an Schmelz und Wärme als früher. Und auch die einst nur kühle Strahlkraft der Spitzentöne hat sich geändert, die kommen jetzt nicht mehr einfach virtuos „spitz“, sondern breiter, strahlender aufgesetzt. Nur dass er sich dafür an die Rampe stellt und sie seinem Publikum entgegenschmettert – das wird er sich wohl nicht mehr abgewöhnen. Aber wer wird es einem Sänger versagen, dass er sich seinen optimalen Beifall abholt?

Im übrigen war Floréz (übrigens schon bei seinem ersten Wiener Herzog) klug genug, sich nicht wie Beczala in der Premiere die schmierige Langhaar-Perücke aufsetzen zu lassen, die den Mafioso-Look ergab: Auch in seiner vollen Schönheit spielt er wirklich klug den überheblichen, meist belästigten Fürsten, der quasi ein Routine-Liebhaber ist und Gilda, nachdem er sie benützt hat, mit ein paar erschütternd leichtfertigen Gesten quasi achselzuckend wegschickt… Man muss einer Rolle auch darstellerische Glaubwürdigkeit geben, und bei diesem Herzog passte an diesem Abend alles.

So wie bei dem Rigoletto des Paolo Rumetz, der – es sei ihm nicht vergessen – damals im Dezember 2014 die Premiere gerettet hat, nachdem Keenlyside abging, weil er nicht weitersingen konnte. Und Rumetz, als Basso Buffo am Haus engagiert und eigentlich ein veritabler Verdi-Bariton, musste sich sein Repertoire erst erkämpfen. Oft, man sagt es ehrlich, als Einspringer. Sein köstlicher Falstaff, sein Renato, und auch dieser Rigoletto, der ursprünglich nicht für ihn vorgesehen war. (Nur Germont und Amonasro durfte er tatsächlich „angesetzt“ singen.)

Rumetz hatte stimmlich einen goldenen Abend, in der ganzen Fülle seines schön und samtig timbrierten echten Verdi-Baritons, den er meist mit Leichtigkeit und nur an seltenen Stellen forciert führte, und in seiner Darstellung, die aus Rigoletto einfach nur den liebenden Vater macht, eine von Anfang an tragisch umflorte Figur, die den Hofnarren ungern spielt und von Verdi ja ununterbrochen mit Katastrophen geschlagen wird. Da war es die Einfachheit, die bestrickte (nicht, dass man nicht viel für die Exzentrik eines Keenlyside übrig hätte, aber die steht auf einem anderen Blatt), die Aufrichtigkeit der Figur, die überzeugte. Und das Publikum ließ Rumetz am Jubel teilnehmen wie den Star der Aufführung selbst.

Aida Garifullina ist, obwohl eigentlich erschreckend dünn, immer dieselbe schlanke, zarte Schönheit, die auf Anhieb bestrickt – sie war ja schon in „Romeo et Juliette“ mit Florez ein „Traumpaar“ (live und prompt auf DVD), so war sie auch an diesem Abend (Fernsehübertragung, DVD stehen bevor) besetzt. Stimmlich enttäuschte sie allerdings – das ist kein leichter Gilda-Sopran mehr, die Stimme klingt nicht nur in den Höhen und im forte scharf, sondern permanent, manchmal sogar erschreckend. Dass sie die Konzentration aufbrachte, obwohl sie mit einem mißglückt-schrillen Spitzenton das Duett mit dem Herzog beendet hatte, dann „Caro nome“ so weit ordentlich zu singen, beweist ihre Erfahrung und Nervenstärke. Trotzdem fragt man sich, was aus dieser Stimme werden soll, die derzeit alles andere als „gesund“ klingt.

Da war ihre russische Landsfrau (sagt man so?) Elena Maximova schon besser bei Stimme (da schätzt man auch, dass der Mezzo wirklich wie ein solcher klingt) – und im übrigen hat sie die geringen Möglichkeiten der Maddalena im letzten Akt bis zum Exzess ausgeschöpft. Diese Dame ging vielleicht ans Eingemachte, das waren nicht nur erotische Zehen-Spiele, da konnte man sich nur wundern, dass Juan Diego Flórez bei ihren Attacken tadellos weitersingen konnte. Der Mann muss Nerven haben.

Ordentlich die weiteren Rollen, Ryan Speedo Green vielleicht nicht eben dämonisch, aber schönstimmig als Sparafucile, Margaret Plummer gewissermaßen riegelsam als ungetreue Dienerin, Alexandru Moisiuc stimmmächtig als Monterone (warum er auf der Bühne brutal erstochen werden muss… das ist Regie?), Orhan Yildiz als Marullo, der manchmal angesichts der allgemeinen Schurkereien sogar etwas betreten wirkte. Immerhin wusste jeder, was er tat, offenbar hat eine Abendregie versucht, aus der entsetzlichen Inszenierung wenigstens darstellerisch das Beste zu machen.

Man muss dem Direktor schon sagen, dass es in seiner Ära viele, viele missglückte Neuinszenierungen gegeben hat, und „Rigoletto“ von Pierre Audi ist bestimmt eine der schlechtesten, auch wegen der abscheulich hässlichen Optik von ein paar Holzgerüsten (die sich auch noch knarrend drehen). Vor allem aber wird die Geschichte weder verortet noch in irgendeiner Form glaubhaft gemacht (und die Entführung Gildas, die bekanntlich in einer Art Käfig in der Luft schwebt, ist szenisch einfach schwachsinnig). Es ist gar nicht so einfach für ein Opernpublikum, mit solchen Abenden zu leben – es sei denn, die Sänger retten, wie diesmal, das meiste.

Ja, und den Dirigenten nicht zu vergessen. Marco Armiliato kann man langsam blind als Garanten nehmen: nicht nur für das zu erwartende Minimum, nämlich, dass nichts schief geht, sondern für ein in der Stimmung wunderbar ausgelotetes und ausbalanciertes italienisches Repertoire. Sicher, das Publikum jubelte schon zwischendurch immer wieder Sängerleistungen zu – aber diese wären ohne den Schwung von Orchester und Dirigenten nicht dermaßen zur Geltung gekommen.

Renate Wagner