Foto: Andreas Haunold

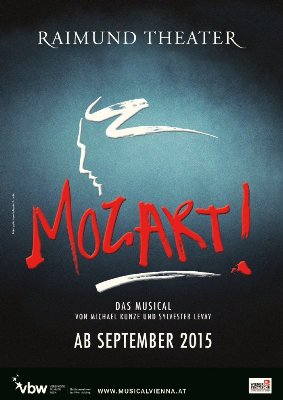

WIEN / Raimundtheater:

MOZART! Das Musical

von Sylvester Levay (Musik und Arrangement) und Michael Kunze (Buch und Liedtexte)

Premiere: 24. September 2015

Es war 1999, es ist also 16 Jahre her, dass „Mozart“ als popiger Musical-Star in Wien Furore machte, und das soll er nach Möglichkeit nun wieder tun – teilweise für ein Publikum, das damals noch gar nicht geboren war. Denn um „Teenie-Kost“ handelt es sich wohl in erster Linie, wenn der junge Mann – von Michael Kunze szenisch umrissen, von Sylvester Levay in Musik getaucht – nun wieder im Raimundtheater erscheint. (1999 war’s noch das Theater an der Wien, an ein Opernhaus dort hat man erst später gedacht – glücklicherweise.)

Vom Namen her ist Mozart sicherlich weltweit der populärste Österreicher, was man exakt von ihm weiß, liegt im Ermessen des Einzelnen. Viele Besucher werden zwar vage wissen, dass er die „Zauberflöte“ und „Don Giovanni“ komponiert hat, aber mit Details des Mannes, der sie von der Mozartkugel anschaut, möglicherweise nicht vertraut sein. Die Parforce-Jagd durch sein Leben hat Kunze nun ziemlich gut gemeistert, zumal er 1999 noch ein Problem hatte, das derzeit kaum mehr existiert: Aber der „Amadeus“-Film Mitte der achtziger Jahre mit Mozart als Genie im Körper eines ordinären Kleinwüchsigen, hatte sich als Mozart-Bild in viele Köpfe gefressen. Kunze musste etwas ganz anderes erzählen, und das hat er getan. Mozart als Außenseiter, als Protestierer in unsere Welt und unser Verständnis zu führen, ist in Musical-Manier gelungen.

Der wirkungsvolle Prolog sucht die Leiche Mozarts auf dem Friedhof, sorgt für einen schauervollen und interessanten Beginn, worauf dann blitzschnell auf Schönbrunn umgeschaltet wird, bei Maria Theresia, Klein-Wolferl am Klavier. Dieser Wolferl, von dem sich sein Papa wünscht, dass er nie groß werden möge (damit er immer goldene Eier legt und vom Papa gegängelt werden kann), ist der zwar nicht sonderlich originelle, aber bestens funktionierende Geniestreich der Dramaturgie. Er ist nämlich immer da, das Wunderkind Mozart, das auch den Jüngling bis zu dessen Ende begleitet, Irrationalität und Poesie zugleich mit sich bringend.

Kunze hat nun in dem zweidreiviertelstündigen Abend einen Galopp durch Mozarts Leben zu liefern, der möglichst nie an „Amadeus“ von Peter Shaffer heranschrammt, und irgendwie gelingt das auch – das Musical ist kein Künstlerdrama, sondern die Geschichte eines jungen Mannes, der sich von Papa befreien will, der zu unangepasst ist, um sich vor den Großen zu ducken, der gern in die Welt der „Niedrigen“ eintaucht – und nichts davon bekommt ihm wirklich.

Der gestrenge Papa ist die eine Leitfigur, die andere (eben nicht Salieri, der große Gegner) jener Salzburger Erzbischof Hieronymus Colloredo, der einfach nicht dulden kann, dass man sich ihm widersetzt, schon gar nicht ein bediensteter Musikant. Dazu gibt es noch die liebe Schwester Nannerl, die Familie Weber, die Baronin von Waldstätten, die Mozart wohl will, ohne viel tun zu können, und am Ende noch ein Hauch von Emanuel Schikaneder, ohne dass all die Leute rund um die Hauptperson – mit Ausnahme von Papa und Colloredo – eine besondere Rolle spielten.

Mozart, der zuckende Pop-Star (so gezeichnet und von den Musical-Machern so gemeint), zeigt, dass auch großes Talent nicht glücklich macht, protestiert, will sich vergnügen, ist einsam und unglücklich – die Teenies werden Verständnis haben, vielen von den jungen Stars, die sie sonst anbeten, geht es ja genau so. Dieses Heranführen Mozarts an unser Lebensgefühl war schon der Trick, mit dem man 1999 Erfolg hatte, und daran wird sich 2015 ff. nichts ändern.

Etwas erstaunlich allerdings, dass die Mozart-Macher so viel Neues versprochen haben, denn eigentlich hat man das Gefühl, dass sich an dem Abend seit anno dazumal nicht sonderlich viel geändert hat – Gott sei Dank, denn die Qualitätsarbeit des Qualitätsduos Harry Kupfer und Hans Schavernoch war damals und ist heute das, was die Qualität des „Mozart“-Abends verbürgt.

Die Bühne von Hans Schavernoch ist meist leer, ein Klavier dreht sich darauf als fast immer präsenter Hinweis darauf, dass es um Musik geht, die wenigen nötigen Sessel werden hereingetragen, den Rest besorgen überdimensionale, stimmungsstarke Projektionen, auf denen gelegentlich (man darf den Wissensstand des Musical-Publikums wohl nicht überschätzen) noch Ortsangaben zu finden sind. Natürlich gibt es neben glänzenden Ideen (wenn etwa der Bischofsstab so bedrohlich über der Szene hängt wie ein Fallbeil) auch weniger gute: Die Familie Weber als echtes Lumpenpack plötzlich schrill in die Gegenwart zu holen, ist ein fast schockierender Stilbruch.

Die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen erfolgen nicht nur dank Drehbühne fließend, sondern auch weil die Choreographie von Dennis Callahan für echte Musical-Geschmeidigkeit sorgt, ohne in allzu Fetziges auszubrechen, das hier nicht angebracht wäre. Der schlaksige, hektische Wolferl einmal mit Gitarre – das reicht schon.

Und Harry Kupfer führt die Darsteller so, dass sie ihre Rollen wirklich spielen, ganz im Sinne einer wirklichen Mozart-Geschichte, wenn es eine solche auch wirklich nur rudimentär gibt. Und wenn, nicht böse sein, man sich daran erinnert, so war die Besetzung anno dazumal auch um einiges spektakulärer als heute, als man noch Ruth Brauer als Constanze hatte, Caroline Vasicek als Nannerl, Uwe Kröger als Colloredo oder den damals auffallend brillanten Boris Eder als Schikaneder. Und auch der regelrecht poetische Norweger Yngve Gasoy-Romdal schlug damals als Mozart einen besonderen Ton an.

Von ihnen allen ist nur Thomas Borchert als Vater Mozart geblieben, nach wie vor hinreißend in seiner düsteren Verbissenheit, seinen Lebensängsten und (durchaus negativ gesehen) der Ausbeutung des Sohnes, dessen Emanzipation vom Vater er nicht akzeptieren konnte. Es ist keine Erfindung des Librettisten, dass dieser Leopold Mozart in hohen Jahren meinte, er könne noch einmal einen Wolferl „machen“ und seinen Enkel, Nannerls Sohn, zum Genie „erziehen“… Da liegen unlösbare Familienkonflikte, die für Zuschauer, die sich bei Mozart auskennen, das Geschehen durchaus würzen.

Der Niederländer Oedo Kuipers spielt den Mozart so bleich und durchscheinend, so zitternd und hektisch, als befände er sich im ständigen Drogenrausch, auch seine Körpersprache scheint dergleichen zu signalisieren. Ob man ihm das Genie glaubt? Immerhin hat er sein Wunderkind-Alter Ego bei sich im Programm als „Amadé, das Porzellankind“ bezeichnet, und es ist erstaunlich, was die kleine Sophie Wilfert da als Partner leistet und auch immer wieder den Blick auf sich lenkt, wenn er (sie) nur am Rande agiert.

Glücklicherweise hat Mozart auch in dem schneidend-wütenden Mark Seibert als Colloredo einen wirklich starken Gegenspieler (an dessen Seite intrigiert Jon Geoffrey Goldsworthy als Graf Arco), und Ana Milva Gomes gibt der Baronin von Waldstätten nachdrückliche Würde.

Der Rest der Besetzung arbeitet sich nicht so richtig nach vorne, nicht die schrillen, aber doch nicht wirklich konturierten Weberischen, selbst die zwiespältige Constanze (Franziska Schuster) nicht, nicht das blasse Nannerl, das mehr Nachdruck bräuchte, als Barbara Obermeier gibt, nicht der eher am Rande bleibende Emanuel Schikaneder des Johannes Glück. Die große Parade der Persönlichkeiten ist es nicht geworden.

Ja, und fast hätten wir es vergessen: ein Musical braucht ja auch Musik. Oder sagen wir: musikalische Untermalung. Dass die Musik als Eigenständigkeit erhalten bleibt, auch jenseits einer Aufführung, das hat in den fünfziger Jahren funktioniert, „My Fair Lady“ und ein paar große Amerikaner, aber nach dem „Phantom der Oper“, als der Ideenfluß von Andrew Lloyd Webber abriß, hat es kein Musical mehr gegeben, das um seiner Musik selbst bestehen konnte. Auch der „Mozart“ von Sylvester Levay nicht, der im Sinn von Filmmusik effektvoll die Stimmungen untermalt, was man aber schon wieder vergessen hat, sobald der letzte Ton verklungen ist. Das Orchester, das unter der Leitung von Koen Schoots mächtig aufspielt, kann nichts dafür, es tut sein Bestes, heizt das Ganze zumindest mit Lautstärke auf.

Aber das macht nichts – „Mozart“ ist ein geschicktes Bühnen-„Gesamtkunstwerk“, wo sich Thema und Bühnenrealisierung glücklich verbinden. Die Möglichkeiten zum Jubeln sind mit dramaturgischer Exaktheit eingebaut und werden vom Publikum gern genützt. „Mozart“ funktioniert wieder.

Renate Wagner