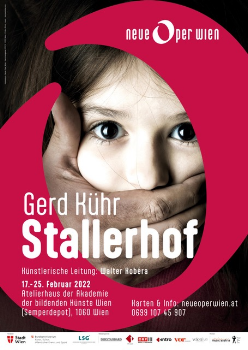

WIEN / Neue Oper Wien im Semper Depot:

STALLERHOF von Gerd Kühr

Premiere: 17. Februar 2022

Der Kärntner Gerd Kühr, mittlerweile auch schon fast 70, ist (Patriotismus hin oder her) auf dem Gebiet der modernen Oper nie so bekannt geworden wie etwa Reimann, Rihm oder Eötvös. Und wer sich bei dem Titel „Stallerhof“ an das Stück von Franz Xaver Kroetz erinnert, weiß, dass nichts Ersprießliches bevorsteht. Dennoch war die Tribüne im Semper-Depot bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Neue Oper Wien diese Oper ansetzte – es gibt ein Opernpublikum in Wien, sogar eines, das auch in „Modernes“ geht.

„Stallerhof“ ist nicht neu, das Werk stammt auch schon aus dem Jahr 1988 und ist in Wien 1996 von der ambitionierten „Taschenoper“ gespielt worden, die sich ebenso wenig gehalten hat wie mehrere andere Ensembles, die es mit der Moderne versuchten. Nur die Neue Oper Wien hat überlebt…

An sich ist „Stallerhof“ ein menschlich besonders hässliches Bauernstück, zumindest hat es Franz Xaver Kroetz so gemeint. Ein „normales“ Bauern-Ehepaar, sprich, dumpf und bösartig, hat eine geistig behinderte Tochter namens Beppi, der es bei ihnen nicht gut geht. Sepp, der Knecht, schwängert sie und verschwindet. Die versuchte Abtreibung misslingt, Beppi bekommt das Kind – und Kroetz ließ die Stallers in ihrem Elend zurück (und schrieb später eine Fortsetzung, um die Tragödie komplett zu machen).

Das ist nicht viel, das ist herzzerreißend, aber, wie Regisseurin Shira Szabady im Programmheft meint, nicht nur ein Problem der bäuerlichen Welt. Schließlich geht es um sexuellen Missbrauch, und was diesen betrifft, sind wir ja so empfindlich geworden, während er früher als Normalität betrachtet wurde. Also gar keine Bauern auf der Bühne (Ausstattung: Nikolaus Webern), die aus einem stufenförmigen Podest besteht, auf dem es nur Sesseln (und ganz im Hintergrund ein Bett für das Staller-Paar) gibt. Gar keinen Realismus in Bezug auf die Handlung (sicher, echte Hunde bringt man besser nicht auf die Bühne), aber auch keinerlei ausgespielten Exzesse. Fakt ist, dass man den Text (der einem ja nicht im Detail geläufig ist) nur teilweise versteht, also auf die Körpersprache angewiesen ist.

Fotos: Neue Oper Wien

Die Umdeutung von den „Bauern“ zu Kleinbürgern im allgemeinen ist vermutlich auch einer Besetzung geschuldet. Hätte Marco Di Sapia von der Volksoper wie vorgesehen den Knecht gespielt, wäre dieser auch glaubhaft gewesen. Doch James Tolksdorf ist ein in Deutschland geborener PoC (dadurch seine tadellose Diktion), der nie und nimmer als dreckiger Knecht durchginge. Darum gibt er im weißen Hemd und tadellosen Anzug gewissermaßen einen eleganten, durchaus noblen Verführer der armen Beppi, was natürlich nicht wirklich stimmt, aber immerhin eine Möglichkeit ist, zumal der Sänger mit einem wirklich angenehmen Bariton aufhorchen lässt.

Die Stallers hat die Regisseurin in ihrer Primitivität belassen, Franz Gürtelschmied ist nicht zu beneiden, wenn er den Proleten die ganze Zeit in der Unterhose spielen muss, das tut keinem Interpreten gut, und Anna Clare Hauf überzeugt als unliebenswürdige Mutter auch im schäbigen Kostüm. Gürtelschmieds durchschlagender, scharfer Tenor (für diese Rolle ideal) und der Mezzo von Frau Hauf entfalten sich in den wenigen Szenen, wo sie in den Mittelpunkt rücken (sie sind die Stiefkinder des Solistenquartetts), sehr überzeugend.

Königin des Abends ist natürlich die ach so arme Beppi, und Ekaterina Protsenko könnte als bebrilltes Hascherl nicht überzeugender sein, zumal sie im Verlauf des Abends ihren Glockensopran immer öfter und stärker einsetzen darf. Wie man von dem Stück her weiß, ist die Rolle des armen Opfers ein Balanceakt, der in triefendem Kitsch versinken kann, und das hat die Regie klug vermieden. Es mag allerdings Leute geben, die meinen, dass das grundböse Stück hier szenisch zu harmlos auf den Bühnenbrettern gelandet ist. Mit dem „Aufrütteln“, das die Regisseurin im „Presse“-Interview versprochen hat, ist es nichts Rechtes geworden.

Kühr hat noch eine Mini-Version eines Chores eingefügt, der von drei höchst attraktiven Damen (Solistinnen des Wiener Kammerchors) in Abendkleidern ausgeführt wurde, Gesangslinien, die zwischen Tonalität und Atonalität changieren, was für alle Figuren gilt. Die Musik von Gerd Kühr ist unglaublich reichhaltig an Tönen, Effekten, Geräuschen, Variationen, Gefühlen, sie ist allerdings bloß Stückwerk, passt sich geschmeidig jeder Szene an (oder widerspricht ihr auch absichtlich), aber eine große „Linie“ ist dem Werk nicht zu eigen.

Aber Walter Kobera zaubert wie immer, hier mit dem amadeus ensemble-wien (18 Kammermusiker, die teils auch ungewöhnliche Instrumente bedienen) Klangwelten, die die „Moderne“ nicht zu schwierig erscheinen lassen, weil es ununterbrochen überraschende musikalische Wendungen gibt.

Nach dem überzeugten Beifall durfte das Publikum noch nicht nach Hause gehen. Da erfolgte nämlich die Verleihung des Preises der Deutschen Theaterverlage an die Neue Oper Wien (und solcherart an Walter Kobera, Kopf und Seele des Unternehmens). Dazu gab es auch eine ganz lange Rede einer angereisten Dame, in welcher Kobera und sein Programm (86 Produktionen immerhin seit der Gründung 1990) ausführlich und verdient gewürdigt wurden.

Renate Wagner