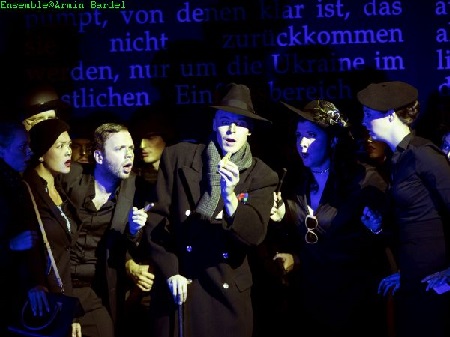

Neue Oper Wien in der Kammeroper DIE NASE 30.9. 2015

Foto: Armin Bardel

Als österreichisch-ungarische Koproduktion firmiert diese schmissige Produktion von Dimitri Schostakowitsch bissig satirischer Oper in drei Akten und einem Epilog nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai W. Gogol von 1836. Nach seiner größtenteils verlorenen ersten Oper „Zygani“ (Die Zigeuner) ist „Nos“ (Die Nase, op. 15) die zweite Oper von Schostakowitsch. Sie wurde am 18. Januar 1930 am Maly-Theater in Leningrad uraufgeführt. Als Koautoren des sarkastischen Librettos fungierten neben dem Komponisten noch Jewgeni Samjatin, Georgij Jonin und Aleksandr Prejs.

Die absurde Handlung der Oper lässt sich wie folgt zusammenfassen: Iwan Jakowlewitsch, ein Barbier, findet beim Frühstück eine Nase in seinem Brot. Sie gehört Kowaljow, den er immer mittwochs und sonntags rasiert. Schockiert verpackt er die Nase und wirft sie in die Newa. Kowaljow wiederum stellt beim Aufwachen morgens fest, dass ihm seine Nase fehlt. Als er dies melden möchte, trifft er unterwegs seine eigene Nase in der Uniform eines Staatsrates. Fassungslos verfolgt er sie, wird aber harsch zurückgewiesen. Die Zeitungsredaktion weigert sich, eine Anzeige über seine verlorene Nase aufzusetzen. Zu Hause erfährt er, dass die Nase festgenommen wurde, Kowaljow kehrt ratlos nach Hause zurück, als ihm gemeldet wird, dass die Nase auf Grund eines bei ihr aufgefundenen gefälschten Passes festgenommen wurde. Der Polizist, der die Nase festgenommen hat, überbringt Kowaljow die in Papier eingewickelte Nase. Kurz ist seine Freude, denn die Nase will nicht mehr im Gesicht halten und auch ein herbei gerufener Arzt kann nicht helfen. Das Gerücht über eine Nase täglich auf dem Newski-Prospekt spazierende Nase verbreitet sich Lauffeuer. Eines Tages aber erwacht Kowaljow wieder mit seiner Nase im Gesicht, als ob nichts gewesen wäre.

Marco di Sapia, Lorin Wey. Foto: Armin Bardel

Die Erzählung Gogols eröffnet natürlich einen weiten Raum für psychoanalytische und politische Deutungen. Die 15 Szenen der Oper sind gleichsam kinematographisch miteinander eng verwoben. Das rasante Tempo der Musik Schostakowitsch spiegelt die Massenhysterie der urbanen Gesellschaft von St. Petersburg wieder. Jeder und jede sucht diese ominöse, selbstbestimmte und sich von ihrem Träger emanzipiert habende Nase. Nach nur 16 Aufführungen verschwand die Oper aber ob ihrer regimekritischen Anspielungen auf die russische Bürokratie von der Bühne.

Der Spielort „Wiener Kammeroper“ verpasst dieser Oper aber ein allzu enges Korsett, wenn man sich vor Augen hält, dass die Metropolitan Opera 2013 „The Nose“ produziert hatte.

Ausstatter Frank Fellmannbegrenzt den Bühnenraum mit einem Zeitungsartikel über die Ukraine-Krise. Die Rauminstallationen mit herabhängenden Koffern scheinen an die Ästhetik von Robert Wienesexpressionistischem Stummfilm aus dem Jahre 1920 „Das Cabinet des Dr. Caligari“ angelehnt zu sein.

Matthias Oldaggelang eine witzige, stellenweise nachgerade beklemmende Inszenierung, in der die uniformierte Staatsgewalt schon mal bedrohlich im Zuschauerraum mit Gewehren auf das Publikum zielt.

Walter Kobéralieferte gemeinsam mit dem amadeus ensemble-wieneinen vielschichtigen, grellen Schostakowitsch. Bemerkenswert vorgeführt wurde auch das zu seiner Zeit längste Schlagzeugsolo in der europäischen Musik. Und auch der Wiener Kammerchor war von Michael Grohotolsky bemerkenswert geführt.Norbert Chmel sorgte für die spannende Einleuchtung der einzelnen Szenen.

Die Solisten haben allesamt hervorragend gesungen und gespielt. Allen voran Marco Di Sapiaals Kowaljoff, Igor Bakan als tollpatschiger Barbier und schließlich noch Alexander Kaimbacher, der aus der güldenen Riesennase sang. Pablo Camesellepunktete mit seinem sehr hohen Tenor als despotischer und sadistischer Wachtmeister. Megan Kahtswar eine die schrille und zickige Barbiersgattin.

Mit Ausnahme des Sängers des Kowaljoff, mussten die bereits genannten Solisten, sowie Tamara Gallo, Ethel Merhaut, Karl Huml, Georg Klimbacher, Lorin Wey und KarlHumlan diesem Abend in mehreren Rollen auftreten.

Ein langanhaltender Applaus bedankte alle Mitwirkenden. Das Publikum konnte dieses Mal den Übertiteln gut folgen. Zumindest waren diese aus der 14. Reihe sehr gut zu lesen.

Harald Lacina