<<

<<

Alle Fotos: © Werner Kmetitsch

WIEN / MusikTheater an der Wien:

DIE VERLOBUNG IM KLOSTER von Sergej Prokofjew

Premiere: 26. März 2025

Da lacht der russische Bär

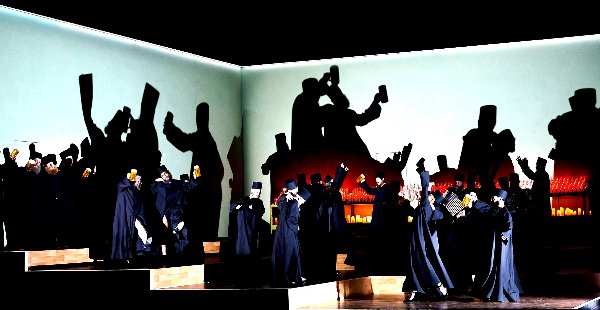

Nein, es geht nicht um lüsterne Nonnen, die ihr Keuschheitsgelübde vergessen (wir sind ja nicht bei de Sade), und die lustig-betrunkenen Mönche (übrigens mit Strapsen und Dessous unter den schwarzen Kutten) kommen erst am Ende und nur kurz vor. „Die Verlobung im Kloster“ von Sergej Prokofjew hat mit einem Kloster nur sehr peripher zu tun. Das Werk, das rund um den Zweiten Weltkrieg entstanden ist (und Stalin natürlich mißfiel, weil es kein patriotisches Heldenstück war), beruht auf einer Komödie von Richard Brinsley Sheridan (1751-1816), als Sozialkritiker so bekannt wie als Komödienschreiber mit leichter Feder,

Hier walten Elemente der guten, alten Commedia dell’arte, wo sich die reichen alten Männer stets einbilden, sie könnten über Schicksale (und Geld) bestimmen und wo ihnen die jungen Leute regelmä0ig ein Schnippchen schlagen. So auch hier, wo Don Jerome seine Tochter Luisa ganz anders verheiraten will, als sie es sich vorstellt, wo sein Sohn Ferdinando dessen lukrative Ehe mit Clara fast versemmelt (deshalb will die enttäuschte reiche Braut ins Kloster gehen…) und wo es eigentlich auch um die „Duenna“ geht, die dem Stück von Sheridan den Titel gibt. Diese tauscht mit ihrem Schützling die Kleider, umgarnt unerkannt einen alten reichen Mann Mendoza (den Jerome seiner Tochter zugedacht hat) – und kriegt ihn auch, Um Glaubwürdigkeit geht es in solchen Komödien ja wirklich nicht.

Im Programmheft des MusikTheaters an der Wien, wo man dieses selten gespielte Werk von Prokofjew jetzt hervorholt, wird versichert, der Komponist habe sich an Mozart und Rossini orientiert. Nun, auch wenn man mit bestem Willen dahingehend die Ohren spitzt, hören wird man das nicht, so grobkörnig kommt die Musik auf unsere Ohren zu, da tanzt der russische Bär und lacht. Das wird drei Stunden lang ziemlich laut, auch weil man – und das ist natürlich einzusehen und lobenswert – mit einer Ausnahme durchwegs slawische Stimmen für die Rollen gefunden hat. Und diese sind nun für ihre Kraft und durchdringende Schärfe bekannt… Subtil geht anders. Ist aber wohl auch nicht vorgesehen.

Damiano Michieletto zählt zu jenen Regisseuren der Gegenwart, denen man (im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen) weder Intelligenz noch Theaterverstand absprechen würde. Er musste einen Weg zu einem Werk finden, das man weder als klassische Komödie im Sevilla von Mozart oder Rossini spielen lassen wollte, noch mit folkloristischem Rußland versehen (was reizvoll, aber gestrig wäre). Michieletto entschied sich für das Niemansland des Theaters, wofür ihm Paolo Fantin bewegliche, vor Lichtschranken eingerahmte Räume geschaffen hat, fast ohne Dekoration. Gibt es eine solche, weil man für das Hochzeitsfest am Ende Tische braucht, dann herrscht hier der Stil des realen Sozialismus, den alle noch erlebt haben, die einst in die Sowjetunion gereist sind. Auch die Kostüme (Klaus Bruns) haben diese Art von fünfziger Jahre Schäbigkeit. Schön ist das nicht, aber ein Ambiente, in dem sich die Darsteller entfalten können und wo eben Theater herrscht statt vorgespielter Realismus. Vermutlich sind allerdings 95 Prozent der Besucher darauf angewiesen, ihren Blick auf die Übersetzungen zu werfen, die hoch über dem Bühnenrahmen stehen und extrem schlecht zu lesen sind. Aber man will ja wissen, was vorgeht…

Einzig für die erste (und später letzte) Szene, hat man sich „Kolorit“ ausgedacht. Wenn da zwei alte Fischhändler sich nicht genug darüber freuen können, welch gute Geschäfte sie mit ihrem Handel machen, hängt ein Riesenfisch über ihnen. Und zum Hochzeitsfest am Ende, das in turbulentem Chaos endet, hat sich der Regisseur eine gelungene Pointe ausgedacht: Nun senkt sich der Fisch, abgenagt bis auf die Knochen, herab. Obwohl man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass ein so reicher Mann wie Don Jerome an einem Hochzeitsessen, wo es noch dazu seinen Fisch gibt, Pleite gehen sollte – aber, wie gesagt, wer redet da von Glaubwürdigkeit? Man redet von überzeugenden theatralischen Einfällen.

Als Luisa (die Rolle, mit der einst die blutjunge Anna Netrebko nachdrücklich auffiel) ist die australische Sopranistin Stacey Alleaume angsetzt, die sich alle Mühe gibt, es ihren lauten Kollegen gleich zu tun. Zentrale Figur des Werks ist Evgeny Akimov als der alte Don Jerome, gewissermaßen der Pantalone der Geschichte, der nach allen Regeln der Kunst herumschreit und doch verliert. Er tut es hinreißend komisch, Valery Gilmanov als Mendoza ist der andere alte Fischhändler, und die „Duenna“, die ihn sich angelt, ist die weibliche Heldin der Geschichte.

Der Direktor ließ Elena Maximova zwar als Verkühlungsopfer ansagen, aber nichts beeinträchtige ihre Leistung, auch die Lust an Spiel, Verkleidung und Verführung war hinreißend. Man erinnert sich noch gut an sie, in der Ära Meyer durfte sie „alles“ an der Staatsoper singen und man wähnte sie auf dem Weg zum Weltstar. Mit der Ära Roscic ist sie schlagartig aus Wien verschwunden, und man freute sich sehr, sie nun (zumal in einer so substanziellen Rolle) wieder zu sehen.

Vladimir Dmitruk als Antonio, tenoraler Liebhaber von Luisa, das Paar Fernando (Petr Sokolov mit markigem Bariton) und Clara (Mezzo-Blondinchen Anna Goryachova) ergänzten in den weiteren zentralen Rollen, als wichtigster unter den Mönchen, die sich ziemlich geschmacklos aufführen mussten, orgelte Sorin Coliban.

Der Arnold Schoenberg Chor (Leitung: Erwin Ortner) schien besonderen Spaß an den entfesselten betrunkenen Mönchen zu haben. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Dmitry Matvienko exekutierte den ziemlich lauten und grobschlächtigen Abend, der dem Publikum offenbar sehr gefiel. Als zum Finale der abgenagte Fisch erschien, kannte der Jubel kein Ende.

Renate Wagner