WIEN / Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek:

BERG, WITTGENSTEIN, ZUCKERKANDL

Zentralfiguren der Wiener Moderne

Vom 22. März 2018 bis zum 17. Februar 2019

Die Netzwerke des Geistes

Ein Musiker: Alban Berg. Ein Philosoph: Ludwig Wittgenstein. Eine Journalistin: Berta Zuckerkandl. Alle drei waren auch Schriftsteller. Diese drei hat das Literaturmuseum der Nationalbibliothek ausgewählt, um in ihren Ausstellungsräumen im Grillparzerhaus in der Johannesgasse das interdisziplinäre Netzwerk des Geistes darzustellen, das Wien um 1900 so unendlich befruchtete und das etablierte, was man die „Wiener Moderne“ nennt. Heute noch eine Epoche des Landes, auf die man mit weitgehend uneingeschränktem Stolz zurückblicken kann.

Von Renate Wagner

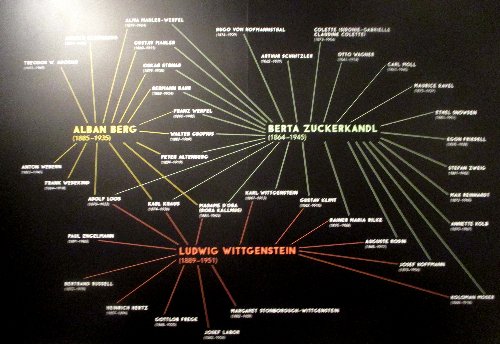

Who is Who in der Geisteswelt der ausgehenden Habsburger-Monarchie? Sie schufen neue Kunst, die verteidigt werden musste (und Berta Zuckerkandl tat es unermüdlich als Journalistin); sie schufen neue Musik, die es damals wie heute nicht leicht hatte (und Alban Berg war neben Schönberg die Galionsfigur); und sie dachten neu und anders (wofür Ludwig Wittgenstein stand). Eine große Tafel zu Beginn der Ausstellung bietet die Übersicht, wer wen kannte – wobei nicht nur Künstler aller Sparten „vernetzt“ waren, sondern die Beziehungen auch ins Ausland reichten, durch Berta Zuckerkandl stark nach Frankreich, durch Ludwig Wittgenstein, der lange in England lebte, ins dortige Geistesleben bis zu Bertrand Russell. Es war eine Atmosphäre gleicherweise erfüllt von Freundschaft und Zuneigung vieler (Briefe, Postkarten, Fotoalben zeigen es) wie von den Spannungen, die durch die „neue Kunst“ hervorgerufen wurden und oft (siehe die Werke Schönbergs) zu lautstarken Skandalen führten. Natürlich ist auch Jahresregent Klimt vertreten – er malte die Zuckerkandl-Schwägerin, das Gemälde ist allerdings verloren. Wichtig war dem Ausstellungsgestalter Bernhard Fetz, dass alle drei Persönlichkeiten auch Schriftsteller waren, für die die Sprache kein neutrales Mittel bedeutete, sondern in ihrer ethischen Dimension eingesetzt wurde.

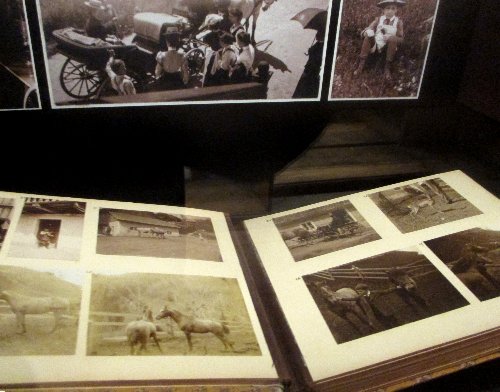

Die Nachlässe Die Österreichische Nationalbibliothek kann in ihren Besitztümern schwelgen: Sie besitzt die Nachlässe der drei Künstler, die im Mittelpunkt der Ausstellung stehen, jener von Alban Berg befindet sich in der Musiksammlung und enthält u.a. Skzzien zum Violinkonzert und ein Particell zu „Wozzeck“. Der Nachlaß von Ludwig Wittgenstein, der seinen „ Tractatus Logico-Philosophicus“ 1918 vollendet hat (also auch ein Hundert-Jahr-Jubiläum, ein Grundlagenwerk, das heute auf der Weltdokumentenerbe-Liste der UNESCO steht), ist in der Handschriftensammlung des Hauses aufzufinden, und der Nachlaß von Berta Zuckerkandl, den teilweise auch Bernhard Fetz, Direktor des Literaturarchivs, noch gerettet hat, ist in eben diesem Literaturarchiv aufbewahrt. Die Fülle der persönlichen und allerpersönlichsten Zeugnisse (auch Promis klebten Fotoalben wie einfache Leute) ist überwältigend.

Wie sie gelebt haben Man kann sich so vieles vorstellen, wenn man die Handschriften und Fotos betrachtet, darüber hin von Bildnissen (ein Ölgemälde von Berta Zuckerkandl, Klimt Zeichnungen) eingerahmt, von Dokumentarischem angereichert – das Plakat zur Uraufführung von „Wozzeck“ beispielsweise. Einige Fotos lassen einen Blick in Berta Zuckerkandels so berühmten und netzwerk-bedeutenden Salon werfen. Ein Brief von Kronprinz Rudolf an Moriz Szeps, ihren Vater, einflussreicher Gründer des „Neuen Wiener Tagsblatts“, wirft die Angel bis ins Kaiserhaus aus – wie überhaupt, in den Fällen Zuckerkandl und Wittgenstein, auch das System der weit verzweigten jüdischen Familien zum Tragen kommt. Bertas Gatte, Emil Zuckerkandl, war ein berühmter Anatom und band die kulturellen Kreise an jene der Ärzteschaft. Bertas Schwester heiratete den Bruder des Politikers Georges Clemenceau, was die frankophile Einstellung bei Berta unterstützte. Bertas Sohn Fritz wiederum heiratete eine Tochter von Wilhelm Stekel aus dem Freud-Kreis. Deren Sohn Emile war der geliebte Enkel, mit dem sie ins Exil nach Nordafrika ging und von dem der Nachlaß erworben werden konnte… Die Wittgensteins wiederum waren nicht nur eine reiche, sondern auch künstlerisch hoch begabte Familie. Vater Karl, der „Stahlbaron“, der mit Rodin korrespondierte, setzte sein Geld (ein Gemälde wirft auch einen Blick in die Fabriken, wo es verdient wurde…) für „Kultur“ in jeder Beziehung ein. Er hatte zahlreiche, teils hoch begabte Kinder neben Ludwig, Sohn Paul etwa wurde als „einarmiger Pianist“ berühmt, Tochter Margaret Stonborough gab ihr berühmtes „Haus“ in Auftrag, das heutige „Haus Wittgenstein“, gebaut von dem Loos-Schüler Paul Engelmann… Kultur, wohin man tritt.

Die Drei und die anderen Natürlich stoppelt sich die Welt von damals rund um die „Drei“ durch viele andere Persönlichkeiten zusammen, Alma Mahler-Werfel kannte ebenfalls „jeden“, war eine Integrationsfigur wie Berta. Man kann durch die Ausstellung mit ihren 250 Objekten (die Briefe sind auf Tafeln transkribiert nachzulesen) auf Entdeckungsreisen in alle Richtungen gehen – und sich dann im Musikraum ein wenig niederlassen und zu Auszügen aus „Wozzeck“ und den Altenberg-Liedern noch eine Dia-Show mit weiteren Berg-Dokumenten betrachten.

Die Drei und die anderen Natürlich stoppelt sich die Welt von damals rund um die „Drei“ durch viele andere Persönlichkeiten zusammen, Alma Mahler-Werfel kannte ebenfalls „jeden“, war eine Integrationsfigur wie Berta. Man kann durch die Ausstellung mit ihren 250 Objekten (die Briefe sind auf Tafeln transkribiert nachzulesen) auf Entdeckungsreisen in alle Richtungen gehen – und sich dann im Musikraum ein wenig niederlassen und zu Auszügen aus „Wozzeck“ und den Altenberg-Liedern noch eine Dia-Show mit weiteren Berg-Dokumenten betrachten.

Literaturmuseum, 1010 Wien, Johannesgasse 6

BERG, WITTGENSTEIN, ZUCKERKANDL

Zentralfiguren der Wiener Moderne

Bis zum 17. Februar 2019,

Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Do bis 21 Uhr