Fotos: Heiner Wesemann

WIEN / Leopold Museum:

WALLY NEUZIL

Ihr Leben mit EGON SCHIELE

Vom 27. Februar 2015 bis zum 1. Juni 2015

Das tragische Schicksal

eines „süßen Mädels“

Sie könnte von Schnitzler erdacht worden sein. Mädchenschicksale wie jenes, das Wally Neuzil um die vorige Jahrhundertwende lebte, gibt es in seinen Stücken zu Dutzenden. Wenn das Leopold Museum nun ausführlich jene Frau dokumentiert, die Egon Schieles Modell, Geliebte und Gefährtin war und die lange Zeit in der Literatur „unterging“, weil diese Beziehung bürgerlichen Gemütern peinlich war, dann ist dieses Frauenschicksal ein Paradigma: Dafür nämlich, dass der Glanz des „Wien um 1900“ durchaus nicht für die unteren Klassen galt. Sie waren es, die den Alltag auf ihren Schultern trugen, damit sich Reichtum und Kunst auf das schönste entfalten und bis zu uns leuchten konnten. „Wally“ hat sich ihre Würdigung verdient.

Von Heiner Wesemann

„Wally“ – Wirbel um ein Gemälde Das eher kleinformatige Porträt, das Egon Schiele 1912 von seiner Geliebten Wally Neuzil malte, angezogen, mit weißem Spitzenkragen sogar, mattes Blätterwerk an der Seite, ist eines seiner großen Meisterwerke. Es kam aus dem Besitz einer jüdischen Kunsthändlerin auf Umwegen zu Rudolf Leopold, der es vom Belvedere erwarb. Als „Wally“ vom Leopold Museum 1997 nach New York verliehen wurde, kehrte sie von dort nicht mehr zurück, sondern wurde Gegenstand eines jahrelangen Streites, der über den Tod von Rudolf Leopold (2010) hinausging. Da Elisabeth Leopold gerade an diesem Bild besonders hing, hat man es sich (abgesehen von Millionen Dollar an Prozesskosten) weitere 19 Millionen Dollar kosten lassen (wofür manch anderes verkauft werden musste), bis „Wally“ nach Wien zurückkehren konnte – und nun hoffentlich unangefochten Leopold „gehört“. Der Pressetext, den das Museum zur aktuellen Ausstellung veröffentlicht, erwähnt die Summen nicht, die bezahlt wurden…

Tatsache ist: „Wally“, einst im Triumph heimgeholt, wird nun auf breitester Ebene betrachtet, sowohl in den Bildern, die Egon Schiele von ihr schuf, wie in ihrer Biographie. Das Leopold Museum hat, wie Elisabeth Leopold betont, auch schon im Fall von Klimt und Kokoschka die sonst meist im Hintergrund stehende Biographie in den Vordergrund der Betrachtung gestellt.

Wally Neuzil (1894-1917) Ihr Schicksal ist klassisch für jene Mädchen aus den unteren Schichten, die in die Weltstadt Wien strömten, um dort zur leichten Beute der Gesellschaft, in ihrem Fall der Männerwelt zu werden. Unehelich geboren in einem niederösterreichischen Dorf, dann in die Ehe der Eltern geschrieben, drei Schwestern folgten, der Vater starb, die Familie übersiedelte 1906 nach Wien. Bis zu ihrem Tod 1917 konnten die Ausstellungsgestalter des Leopold Museums (Diethard Leopold, Stephan Pumberger und Birgit Summerauer) 16 verschiedene Meldezettel für Wally nachweisen (sie sind alle zu sehen). Welche Möglichkeiten hatten die „süßen Mädeln“ aus „untersten“ sozialen Schichten und mit der minimalsten Schulbildung? Selbst wenn sie Dienstmädchen oder Verkäuferinnen wurden – sie waren das billige Freiwild der reichen jungen Herren, wie Schnitzler es so deutlich nachgezeichnet hat. Wenn die 16jährige Wally als „Modell“ zu dem um vier Jahre älteren Egon Schiele kam (was naturgemäß bald im Bett endete), hatte sie ohnedies einen „Beruf“ erwählt, den man der Prostitution als nahe verwandt erachtete. Unter diesen Mädchen, die sich für Schiele auszogen und, wie viele Bilder zeigen, auch die Beine breit machten, wurde Wally aber bald die Eine, die Besondere. Sie mutierte von der Geliebten zur Gefährtin, sie lebte mit ihm in Krumau, dann in Neulengbach, zuletzt in Wien, und als er zwischendurch wegen der Anklage des Kindesmissbrauch ins Gefängnis kam, war es Wally, die ihn dort besuchte. Sie sorgte sich um seine (notorisch schlechten) Finanzen, sie übernahm Botengänge zu Kunsthändlern, sie war im Schiele-Kreis als dessen „Gefährtin“ bekannt – und wurde auch als sein „Schatten“ bezeichnet.

Schließlich wurde Wally (nach vierjähriger, von ihrer Seite her aufopfernder Beziehung) verlassen und weggeworfen, wie es den „Süßen Mädeln“ immer passierte, weil selbst ein Künstler wie Schiele (der Sohn eines k.u.k. Beamten immerhin…) nicht Bohèmien genug war, eine Wally zu heiraten. Er zog das bürgerliche Mädchen aus Hietzing vor (wobei Edith Schiele, zumindest auf den Bildern ihres Mannes, unzweifelhaft eine gewisse Ähnlichkeit zu Wally aufweist). Was aus Wally geworden wäre, weiß man nicht – sie wurde Krankenschwester, im Ersten Weltkrieg nach Dalmatien versetzt und starb dort im Dezember 1917 mit 23 Jahren an Scharlach. Edith und Egon Schiele starben 1918 – Krieg und Seuchen rafften diese jungen Menschen hinweg.

Die ewige Wally Jeder Schiele-Kenner und Liebhaber kennt Wally Neuzil intensiv, doch nur durch ihn. Die Ausstellung zeigt das zentrale, umkämpfte, zurück erworbene Porträt Wallys so, wie Rudolf Leopold es immer sah – bewusst in Konnex zu dem gleich großen Selbstbildnis („mit Lampionfrüchten“) Schieles, dessen stilistische Verwandtheit evident ist. Dazwischen hängte man den „Herbstbaum in bewegter Luft“, im gleichen Jahr 1912 gestaltet – ein perfektes Trio, mehr noch, eine Art Triptychon…

Wally gibt es in der Ausstellung in Extremen, zauberhaft in Unterwäsche (aus Privatbesitz), im Tragödien-Zuschnitt als „Trauernde Frau“. Natürlich kann man über das vermutliche „Abschiedsgemälde“ der Beziehung nicht hinweggehen – man hat „Der Tod und das Mädchen“ aus dem Belvedere geliehen.

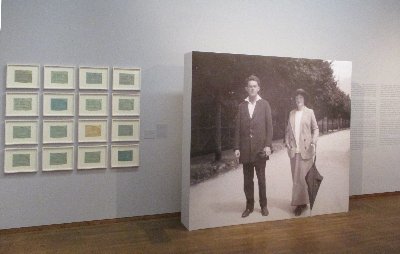

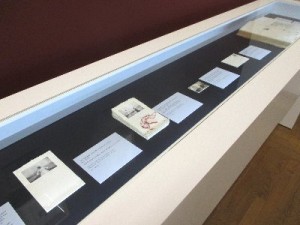

Dokumente eines Lebens Die Wally durch Schieles Auge gesehen ist eine Ikone der Kunstgeschichte. Wenig gibt es von der „echten“ Wally, und wie auch in früheren „biographischen“ Ausstellungen hat man Material in Schaukästen gelegt. Zu voller Größe „aufgeblasen“ wurde die Fotografie, die einzige aufgefundene, die sie mit Schiele gemeinsam bei einem Urlaub im Salzkammergut 1913 zeigt, die aus einem Fotoalbum seines Freundes Arthur Roessler stammt. Es gibt Briefe, Ansichtskarten und „amtliche“ Dokumente, von dem Taufregister bis zu einer Vorladung bei Gericht zusammen mit Schiele. Man hat manches über die Tätigkeit von Krankenschwestern im Krieg zusammen getragen – aber Wally Neuzil war einst als Person gänzlich unbedeutend, wäre nicht Schiele gewesen, man wüsste nichts über ihre Existenz. Immerhin kann diese Ausstellung gut manchen, dass man Schieles „schlamperteres Verhältnis“ als Mensch fast ein Jahrhundert lang übersehen und gering geschätzt hat.

Neben Wally – Hauptwerke von Schiele Das Leopold Museum und die Leopold Privatsammlung sind so reich an Schiele-Werken, dass es in dieser mit rund 200 Objekten bestückten Ausstellung auch 18 Ölgemälde Schieles zu sehen gibt (etwa die Bilder von Krumau aus der Zeit, die er mit Wally dort verbrachte, oder seine großen expressionistischen und allegorischen Werke), weiters 43 teils deliziöse Arbeiten auf Papier und an die 80 Dokumente aller Art. Man nützt auch die Gelegenheit dieser Ausstellung, um dies oder jenes neu zu deuten – so spricht Diethard Leopold angesichts des früher „Kardinal und Nonne“, nun wieder „Liebkosung“ genannten rätselhaften Bildes von einem „Gendertausch“ Schieles – eine Idee, auf die man sich einlassen kann oder nicht. Fraglos zustimmen kann man dem Konzept, „Maler und Modell“ in gleicher menschlicher Bedeutung nebeneinander zu stellen. Der im Brandstätter Verlag erschienene Katalog ist ein vordringlich „Wally“ gewidmetes Buch geworden.

Bis 1. Juni 2015, täglich außer Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr