WIEN / Leopold Museum:

VICTOR HUGO

DER SCHWARZE ROMANTIKER

Vom 17. November 2017 bis zum 15. Jänner 2018

Die Freiheit des Schaffens

Wer „Victor Hugo“ sagt, denkt an den „Glöckner von Notre Dame“ und an „Les Miserables“, um an seine berühmtesten Romane zu erinnern, und Opernfreunde wissen auch, dass er mit einigen seiner romantischen Stücke Vorlagen zu manchem Opernlibretto geliefert hat. Kurz, Victor Hugo (1802–1885) lebt als Dichter im Bewusstsein der Nachwelt. Das Leopold Museum jedoch belehrt in seiner bereits zehnten Ausstellung des Jahres 2017 dahingehend, dass – was die wenigsten wussten – Victor Hugo ein Doppeltalent war, der in frühen Lebensjahren sogar vor der Entscheidung stand: Dichter oder bildender Künstler? Der Dichter ist es geworden – aber gezeichnet und aquarelliert hat er nebenbei sein Leben lang.

Von Heiner Wesemann

Victor Hugo Geboren am 26. Februar 1802 in Besançon als Sohn eines Generals, war er ein Kind der Napoleonischen Ära, wuchs nicht nur in Paris, sondern auch in Neapel und Madrid auf. Er schrieb vom frühen Alter an und behielt das bei (während er sein zeichnerisch-malerisches Talent „nebenbei“ laufen ließ). In seinen literarischen Werken zeigte er sich gleicherweise der Romantik wie dem Realismus verpflichtet – „gemütlich“ waren seine Themen nie. Mochte er ideologisch zu Beginn noch ein Konservativer gewesen sein, so mutiert er zum Regimekritiker und Republikaner, was ihm unter Napoleon III. das Schicksal der Verbannung eintrug (dort widmete er sich in „Les Miserables“ paradigmatisch dem Schicksal der Elenden in der Gesellschaft). Er lebte von 1851 bis 1871, als der dritte Napoleon gestürzt wurde, vorwiegend auf den (britischen) Kanalinseln – und weil das Meer für ihn emotional auch als Maler eine so große Rolle spielte, hat Kurator Ivan Ristic für die Wände des Hugo-Ausstellungsraumes im Leopold Museum die Farbe Blau gewählt – tiefblau. Victor Hugo kehrte hoch geehrt nach Paris zurück, wo er am 22. Mai 1885 starb.

Doppeltalente Doppeltalente in der Kunst sind bekannt, wenige konnten in beiden Genres schrankenlos so reüssieren wie etwa Wilhelm Busch, der seine Schreibfeder und seine Zeichenfeder so genial verband. Adalbert Stifter würde man heute unter den österreichischen Malern führen, wäre er nicht ein noch größerer Dichter gewesen. Oskar Kokoschka hätte seinen Platz in der Literatur des österreichischen Expressionismus, kennte man ihn nicht als großen Maler. Meist hat ein Talent das andere, auch wenn es groß war, zumindest in der Wahrnehmung der Mit- und Nachwelt unterdrückt. So auch bei Victor Hugo, dem Hobbymaler, der in nur einem Raum im Leopold Museum zur Entdeckung wird.

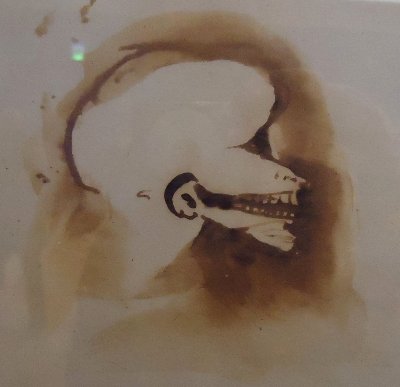

Der schwarze Romantiker Goya, Callot, Piranesi hat man als Referenzvergleich herangezogen, um Hugos zeichnerisch / malerisches Werk einzuordnen. Vielleicht war er im Einsatz seiner Mittel so schrankenlos und inkonsequent, weil er sich nicht als „Berufsmaler“ fühlte, sondern nach Lust und Laune vorgehen konnte. Das gewährte ihm die Freiheit, vielfach nach dem Zufallsprinzip zu arbeiten und absolut abstrakte, ja absurde Effekte zu erzielen. Das wiederum ist es, was vielen seiner Werke einen so „modernen“ Touch verleiht, dass man sie nicht ins 19. Jahrhundert versetzen würde, sondern für zeitgenössisch halten könnte.

Sie kennen meine Sudeleien? Victor Hugo hat sich selbst ironisch über seine Werke ausgelassen, aber schon die Mitwelt, die seine malerischen Produkte kannte, nahm ihn ernst. Und im Leopold Museum ist man stolz, nun mit etwa 60 seiner Werke dem bildenden Künstler Victor Hugo in Wien die erste monographische Ausstellung zu widmen. Man sieht kleinformatige Werke, die nicht nur technisch (Hugo „spielte“ auch damit, etwa Kaffeesatz als Malmittel zu verwenden!), sondern auch inhaltlich ungemein vielseitig sind – von schaurigen Totenköpfen bis zu düsteren Ruinen, gleichfalls meist düster gehaltenen Landschaften oder Meeres- und Schiffs-Darstellungen, bis zu geradezu collagehaften Werken, in denen er auch Buchstaben verarbeitete. Er ist schlechtweg surreal, wenn man in einem übersteigerten „Champignon“ ein Menschengesicht zu erkennen meint, was auch mit etwas Phantasie möglich ist, wenn man seine Darstellung eines Dolmen betrachtet (Darum lautet der Titel wohl auch: „Dolmen, wo zu mir der Schattenmund sprach“…). Und ein Werk wie „Spitzen und Gespenster“ zeigt einfach nur die Lust am Möglichen, das keinem Zweck dienen muss.

Flecke und Kleckse Ob Spinnennetze, ob titellose Farbflecken, ob „Klecksografien“ (wie das Museum sie nennt), Hugo war seiner Zeit weit voraus, wenn man bedenkt, was und wie damals in Europa, zumal in Frankreich, dem Land der Malerei, auf diesem Gebiet geschaffen wurde. Hätte er seine Bilder verkaufen müssen, er hätte anders gemalt. Es ist die Freiheit des Schaffens, die nur ein Nicht-Profi hat, die sich hier auf die interessanteste Weise manifestiert.

Leopold Museum:

Victor Hugo. Der schwarze Romantiker

Bis 15. Jänner 2018,

täglich außer Dienstag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr