WIEN / Leopold Museum:

ZEITEN DES UMBRUCHS

EGON SCHIELES LETZTE JAHRE

1914-1918

Vom 28: Jänner 2025 bis zum 13. Juli 2025

Soldat und Ehemann

In sensationell kurzer Zeit war Egon Schiele (* 1890) durch die Expressivität und Erotik seiner Werke berühmt geworden. Meisterschaft und Provokation erregten gleicherweise Bewunderung wie Widerstand. Er war künstlerisch das „wildeste“ Kind seiner Zeit – bis sich in doppelter Hinsicht ein Umbruch vollzog. Der Erste Weltkrieg (wie man ihn heute nennt) griff auch in sein Leben ein – und die Ehe mit einer bürgerlichen jungen Frau änderte innerlich und äußerlich seinen Status. „Zeiten des Umbruchs“ nennt das Leopold Museum die Ausstellung, die – kuratiert von Kerstin Jesse und Jane Kallir – Egon Schieles letzte Jahre ins Zentrum der Betrachtung stellt. Unter den 181 Exponaten findet sich auch viel Dokumentarisches.

Von Renate Wagner

Egon Schiele Geboren 12. Juni 1890 in Tulln, ereilte ihn der Tod im jugendlichen Alter von erst 28 Jahren am 31. Oktober 1918 in Wien, Man könnte sich, wie Hans-Peter Wipplinger, der Direktor des Leopold Museums, meint, fragen, wie seine künstlerische Entwicklung wohl weiter verlaufen wäre, hätte ihn die Spanische Grippe nicht hinweggerafft, wenige Monate nach seinem Freund und Förderer Gustav Klimt, vier Tage nach seiner Frau Edith. Dass sein Werk in seinen letzten Jahren einerseits Wandlungen erfahren, andererseits sich selbst treu geblieben war, zeigt die Wiener Ausstellung.

Edith und die anderen Als Schiele im Oktober 1912 ein Atelier in der Hietzinger Hauptstaße mietete, kam es zur Bekanntschaft mit den Schwestern Harms, die ihm gegenüber wohnten. Obwohl er seit langem mit „Wally“ (das legendäre Gemälde hat in der Geschichte des Leopold Museums seine besondere Bedeutung) liiert war, ging er eine Beziehung mit Edith ein. Für die Ehe mit ihr, die am 17. Juni 1915 geschlossen wurde, trennte er sich von Wally. An Edith, die für Zeichnungen und Gemälde sein Modell wurde, zeichnete sich ein Wandel seines Blicks ab – nie hätte der die „brave“ junge Frau, die so oft im gestreiften Kleid gezeigt wird, nackt mit gespreizten Beinen konterfeit (Bilder, wie sie auch in dieser Zeit noch entstanden, allerdings mit anderen Modellen). Schiele war also ein Neuer – und doch auch noch der Alte, wie Gemälde wie „Die Umarmung“ (1917) oder „Die liegende Frau“ (1917) zeigen. Bemerkenswert ist, wie oft Kinder in den Bildern dieser Zeit vorkommen („Die Familie“, 1918). Edith Schiele war hochschwanger, als sie starb…

Der Krieg Als der „Große Krieg“ ausbrach, war Schiele jung genug, um zum Kriegsdienst eingezogen zu werden, eine Epoche großer Veränderungen und auch Aufregungen, die sich u.a. in Edith Schieles Tagebüchern (hier ausgestellt) nachlesen lassen. Obwohl er Glück hatte, immer wieder auf verständnisvolle Vorgesetzte zu treffen, erlebte Schiele die Welt doch nun von einer neuen, tragischen Seite. Seine künstlerischen Fähigkeiten waren auch als Militärzeichner gefragt. Die Skizzen sind schlicht, ohne den spezifischen Schiele-Touch – als wäre das Thema zu ernst, um anders als sachlich betrachtet zu werden. Briefe zeigen, dass Schiele – durch den Krieg gereift – bereit war, in die Zukunft zu schauen. Es war ihm nicht gegönnt. Nicht der Krieg selbst hat ihn getötet, aber mit dem Untergang der Monarchie endete auch das Leben dreier ihrer bedeutendsten Künstler (Gustav Klimt, Otto Wagner, Egon Schiele).

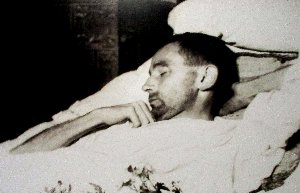

Das Ende Es gibt in den Ausstellungsräumen, in denen neun Schwerpunktkapitel thematische Gliederung bieten, eine Art Eckzimmer, in dem man das Finale des Künstlers dokumentiert. Schiele ging in die Totenkammer, um den toten Freund Klimt zu zeichnen. Schiele zeichnete, und das ist besonders unheimlich, seine sterbende Frau. Und dann sieht man ihn, auf der Fotografie von Martha Fein, selbst tot in seinem Bett liegen – als ob er schlafen würde. Die Totenmaske daneben allerdings spricht von Endgültigkeit.

Leopold Museum:

ZEITEN DES UMBRUCHS

EGON SCHIELES LETZTE JAHRE

1914-1918

Vom 28: Jänner 2025 bis zum 13. Juli 2025

Täglich außer Dienstag 10 bis 18 Uhr,

Juli und August täglich geöffnet