Fotos: Wesemann

WIEN / Kunsthistorisches Museum:

CARAVAGGIO & BERNINI

ENTDECKUNG DER GEFÜHLE

Vom 15. Oktober 2019 bis zum 19. Jänner 2020

Die unter die Haut gehen

Ob sie in sich versinken oder laut aufschreien. Ob sie den Betrachter anstrahlen oder ihr oft tödliches Schicksal erleiden: Die Figuren, die Caravaggio auf die Leinwand bannte, gehen unter die Haut. Dafür ist er auch berühmt geworden – zu Lebzeiten und nun, nach Epochen der Vergessenheit, wieder für die Nachwelt. Derzeit ist er sogar ein Superstar der Ausstellungsszene. Das Kunsthistorische Museum in Wien kombiniert seine Gemälde mit den Skulpturen von Gian Lorenzo Bernini und nimmt dabei gleich die „Entdeckung der Gefühle“ (so der Untertitel der Ausstellung) mit. Kurz, der „wilde Barock“ war entdeckt, ein neues Menschenbild, ein neues Zeitgefühl. Es sei nicht so weit von uns entfernt, meinte Sabine Haag, die Noch-Direktorin und, falls die Entscheidungsträger Verstand haben, auch künftige Direktorin des KHM.

Von Heiner Wesemann

Caravaggio Michelangelo Merisi, geboren 1571 in Mailand, sein Vater stammte aus dem Ort Caravaggio (bei Bergamo), erlebte in seiner frühen Kindheit die Schrecken der Pest und verlor einen Großteil seiner Familie. Nach Studien in Mailand, ließ er seine Anfänge hinter sich und ging nach Rom, wo er sich mit seinen Aufsehen erregenden, „abweichenden“ Bildern bald einen außerordentlichen Namen schuf – und Anstoß erregte. Weil man religiöse Malerei nicht so „profan“ sehen wollte – und weil Caravaggio offenbar keinem Streit aus dem Weg ging. Als er bei einer Rauferei einen Mann tödlich verletzte, begann für ihn ein Leben auf der Flucht. Es führte ihn nach Neapel, nach Malta, nach Sizilien, bevor er 1610 in Porto Ercole (in der Nähe von Rom), verstarb. Er war nur 38 Jahre alt geworden und war schon zu Lebzeiten eine geheimnisumwitterte Legende. Obwohl immer wieder „neue Caravaggios“ aufzutauchen scheinen, gelten jedenfalls 67 Werke aus seiner Hand gesichert. Er wurde schon zu Lebzeiten viel kopiert, und es gab eine ganze Schule von Künstlern, die in seiner Manier und mit seiner Weltanschauung malten – die „Caravaggisti“.

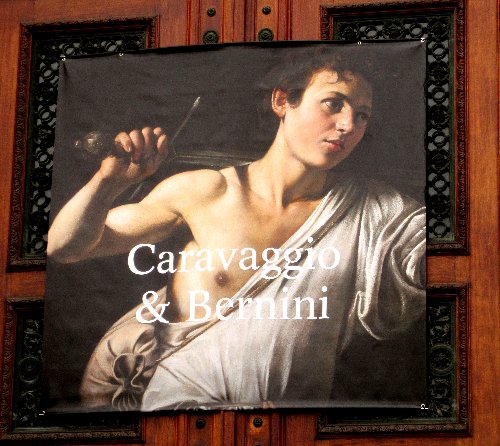

Die Wiener Bestände Die hier gebotenen insgesamt 10 original Caravaggios sind geschickt auf die fünf Ausstellungsräume verteilt, wobei das Kunsthistorische Museum selbst drei bedeutende Gemälde besitzt. Die „Rosenkranzmadonna“ ist als riesiges Altarbild gedacht gewesen und wird auch als solches präsentiert. Die „Dornenkrönung Christi“ zählt zu den zahlreichen religiösen Sujets, die die „Göttlichkeit“ abgestreift haben und „Menschen“ zeigen. Und da ist noch das „David mit dem Haupt des Goliath“-Motiv, das Caravaggio zweimal gemalt hat. Die Wiener Fassung mit dem jungen, unheldenhaften, aber doch selbstbewusst da stehenden David, der ein fast resigniert wirkendes abgeschlagenes Haupt hält, ist die wirkungsvollere, zieht sofort in den Bann (und wurde auch als Plakatmotiv gewählt).

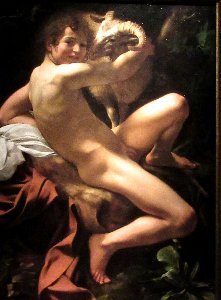

Die schönen jungen Männer Sollte es ein Markenzeichen Caravaggios geben, sind es die schönen jungen Männer, quasi „mit Weinlaub im Haar“, die als Bacchus, mit Laute, mit Blumen, mit Früchten dem Betrachter unverwechselbar entgegen blicken. So erotisch, wie Caravaggio Frauen nie gemalt hat. Dieser Typus Mann wird in dieser Ausstellung nicht berücksichtigt, maskuline Aspekte gibt es hier eher verborgen – der junge David; ein vergnügter junger Mann, den man schon um seiner Nacktheit willen nicht als Johannes den Täufer sehen würde (den zutiefst melancholischen Johannes seiner Spätzeit konnte man dem Bild leider nicht gegenüber stellen); und ein Narziß, der in gespanntester Haltung am Rande eines Wassers kauert und begierig das eigene Bild sucht. Man weiß aber auch, dass Caravaggio imstande war, sich selbst grüngesichtig als kranken Bacchus darzustellen (nicht in der Ausstellung), und ebenso variiert er männliche Attraktivität, wenn ein Jüngling, von einer Eidechse in den Finger gebissen, plötzlich seine Züge erschrocken verzerrt. Es sind, auch wenn sie sich religiös oder mythologisch verklären, „private“ Bilder, die er hier gemalt hat.

Religion Meist von Kirchenfürsten beauftragt, überwiegt die religiöse Thematik bei Caravaggio: Altes Testament (seine berühmte „Judith“ kam leider nicht nach Wien), Neues Testament mit brutalen Szenen der Leiden Christi, Heiligenlegenden (zweimal der Heilige Franziskus, einmal in Ekstase in den Armen eines Engels, einmal komplett in sich zusammen gesunken in der Meditation). Aber Caravaggio malte auch Porträts von Kirchenfürsten, ebenso das Bildnis eines Malteser Ritters.

Gian Lorenzo Bernini Geboren 1598 in Neapel (also knapp zwei Jahrzehnte und damit fast eine Generation jünger als Caravaggio), zeigte Bernini, Sproß einer Bildhauer-Familie, von Jugend an besonderes Talent. Noch als Kind kam er mit dem Vater nach Rom und stand hier bis zu seinem Tod im Dienst von nicht weniger als acht Päpsten. Er brillierte als Architekt (u.a. mit der Gestaltung des Petersplatzes), er schuf monumentale Großwerke (den Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navona) und war ein Meister der Skulptur. Er konnte dem Stein den Anschein nie gekannter Weichheit geben. Zudem sind die Bewegtheit und Ausdruckskraft seiner Figuren legendär. Dass Bernini auch gemalt und gezeichnet hat (vielfach Entwurfszeichnungen), wird angesichts seiner anderen Großleistungen meist vergessen (die Wiener Ausstellung zeigt ein Selbstporträt). Mit Ausnahme einer Reise nach Paris (wo seine für Ludwig XIV. geplante Neugestaltung des Louvre nicht ausgeführt wurde), hat Bernini Rom nicht verlassen.

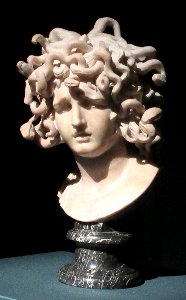

Medusa, Porträt, Elefant, „Scherz“… Berninis Werke sind durch die Ausstellungsräume verteilt, wobei gleich eine „Medusa“ zentral im ersten Saal zeigt, wie unglaublich differenziert man mit Stein umgehen kann. Dass eine Steinbüste gleiches zu leisten vermag wie ein gemaltes Porträt, beweisen etwa die ungemein markanten Büsten von Kardinal Richelieu oder des englischen Höflings Thomas Baker. Dass der Mann, der den Elefanten mit Obelisk auf die Piazza della Minerva gestellt hat, dies auch „in klein“ formen kann, bekommt man ebenso gezeigt wie jene köstlichen kleinen Groteskköpfe, die Bernini zum Schmuck seiner eigenen Kutsche geschaffen hat…

Durch das ganze Gefühlsspektrum Dennoch ist das keine Ausstellung über Caravaggio & Bernini allein, sie stellen keinesfalls den Hauptanteil der 84 im Katalog angeführten Werke. Gudrun Swoboda und Stefan Weppelmann haben als Gestalter vielmehr thematische Schwerpunkte in Bezug auf die „Emotionalität“ der Bilder und Skulpturen gesetzt – das heißt, dass es dabei um „Wunderbares & Staunen, Entsetzen & Schrecklichkeit, Liebe, Vision, Leid & Mitleid, Lebhaftigkeit, Bewegung & Aktion und Scherz“ geht. Natürlich sind die beiden Titelhelden Bezugspunkte zu den anderen Bildern, sie geben die Themen vor – eine „Maria Magdalena in Ekstase“ von Artemisia Gentileschi, wie sie erstmals aus einer Privatsammlung geholt werden konnte, gleicht jener Caravaggios (hier in einer Kopie von Louis Finson gezeigt) in der Haltung erstaunlich. Und wenn Spadarino ein Gemälde „Christus zeigt seine Wunden vor“ malt, dann greift dieser so realistisch in das geöffnete Fleisch, wie es der „Ungläubige Thomas“ bei Caravaggio tut (nicht in der Ausstellung). Da Emotionen das eigentliche Thema dieser Schau sind, die nach der Wiener Laufzeit ins Rijks Museum in Amsterdam weiter reist, verdienen auch die anderen Maler Aufmerksamkeit. Die „Titelhelden“ lassen sich ihren Rang ohnedies nicht rauben.

Kunsthistorisches Museum Wien

Caravaggio & Bernini

Entdeckung der Gefühle

15.Oktober 2019 bis 19. Jänner 2020

Mo, Di, Mi, Fr, 9–18 Uhr, Do, Sa, So, 9–21 Uhr