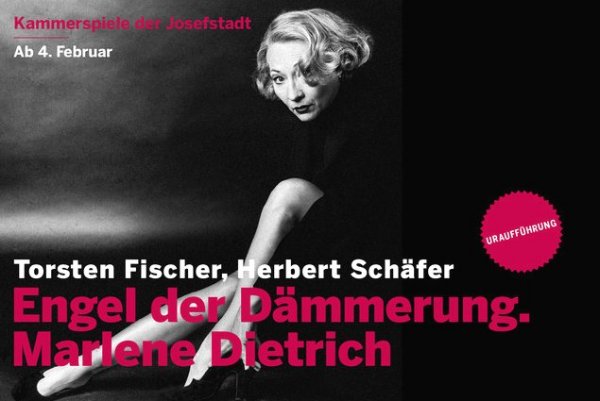

Fotos: Josefstadt

WIEN / Kammerspiele der Josefstadt:

ENGEL DER DÄMMERUNG – MARLENE DIETRICH von Torsten Fischer und Herbert Schäfer

Uraufführung

Premiere: 6. Februar 2020

Besucht wurde eine Voraufführung

Die Dietrich. Marlene. Wer war sie? Erinnert man sich an die Filme der Marlene Dietrich? Ihrem Sensationserfolg „Der blaue Engel“ hatte sie in Jahrzehnten von Filmrollen danach nichts Gleichwertiges hinzufügen. War sie wirklich eine so große Sängerin, womit sie ihre Karriere über Gebühr hinaus verlängert hat? Wohl kaum, denkt man vergleichsweise daran, wie Freundin Piaf das Publikum mit „Mylord“ oder „Je ne regrette rien“ von den Sitzen heben konnte: Dem hatte die Dietrich nichts Gleichwertiges entgegen zu setzen. (Die „fesche Lola“, mit der sie berühmt wurde, hat sie – bzw. ihre Interpretin – an diesem Abend, der ihr in den Kammerspielen gewidmet wurde, übrigens nicht gesungen…)

Warum also lebt die Dietrich mit mittelmäßiger künstlerischer Lebensausbeute dennoch unverrückbar in der Erinnerung, so dass man sie als Person immer wieder auf die Bühne (und auch auf die Filmleinwand) gebracht hat? Sie war eine erst von Josef von Sternberg erfundene, dann von ihr selbst übernommene Ikone. Ein Bild. Sie stand für die totale sexuelle Freizügigkeit, liebte alle und jede (männlich oder weiblich), ohne selbst in Brand zu geraten (na ja, vorübergehend vielleicht bei Jean Gabin oder Yul Brynner, ihre Quickies – wie mit John F. Kennedy – dürften typischer gewesen sein). Sie sang die fesche Lola mit Spitzen-Unterhose, trug aber dann vor allem Hosen – als Produkt der wilden Berliner Zwanziger Jahre, aus denen sie kam, war sie ein frühes Beispiel für Cross-Gender, was sie zur Schwulen-Ikone machte (was durch ihre Freundschaft mit Noel Coward angedeutet wird).

Und sie war für die Amerikaner ein Aushängeschild – die preußische Offizierstochter, die sich von ihrer Heimat abgewandt hatte und als medien-gehypte US-Truppen-Betreuerin gegen Nazi-Deutschland kämpfte (was sie später bei vielen ihrer ehemaligen Landsleuten nicht sonderlich beliebt gemacht hat). Wenn Torsten Fischer und Herbert Schäfer ihr nun unter dem Titel „Engel der Dämmerung“ einen fast-Solo-Abend widmen (vier Musiker und ein Partner als Stichwortbringer), dann legen sie viel Gewicht auf diesen Aspekt ihres Lebens. Mit einem hebräischen Lied, das sie in Tel Aviv einst gesungen hat, geht man in die Pause – das ist sicher der Aspekt, der an Marlene Dietrich heute interessiert, wenn er in seiner ganzen Problematik auch nur gestreift wird.

Die Autoren können auch von sich sagen, dass sie keine Heldinnen-Story erzählen wollen, dass sie die Bitterkeit ihrer Alterskarriere – ein klapperdürres Gespenst im Glitzerkleid, das noch hohe Gagen dafür kassierte, dass sie halb betrunken auf die Bühne ging und sang – nicht aussparen. Aber so richtig bekommen sie Marlene, das schnoddrige Berliner Kind, nicht in den Griff. Ein Schicksal formt sich nicht. Der Abend turnt sich durch die Songs der Dietrich…

Wie auch nicht: Man hat Sona MacDonald, eine herausragende Sängerin mit einer aufregend timbrierten „Röhre“, die aller Nuancen fähig ist, abgesehen davon, dass Deutsch, Englisch, Französisch ihr gleich selbstverständlich über die Lippen kommen. Sie ist darüber hinaus eine wunderbare Schauspielerin, und wie perfekt sie sich in die Dietrich verwandeln kann, hat sie schon 2013 im Burgtheater gezeigt, wo sie in „Spatz und Engel“ Maria Happel als Piaf gegenüber stand – zwei Gigantinnen.

Sona MacDonald ist auch hier gigantisch, erreicht oft verblüffende optische Ähnlichkeit mit dem Vorbild, tut, was sie kann, aber viel mehr als singen darf sie nicht: Als Figur wird Marlene nicht wirklich plastisch.

Man hat dafür gesorgt, dass Partner Martin Niedermair gelegentlich ein Solo bekam, aber wer könnte neben Sona / Marlene schon bestehen? Vier Musiker begleiten, so richtig Regie hat Autor Torsten Fischer nicht führen müssen, so wenig wie Herbert Schäfer (gemeinsam mit Vasilis Triantafillopoulos) wirklich für eine Ausstattung sorgte: die meist leere Bühne der Kammerspiele genügt. Die MacDonald ist da und singt – reicht es?

Das wird, die Lieder wollen es, oft pathetisch und sentimental, selten spritzig, nicht mit jedem neuen Kostüm kommt ein neues Gesicht von Marlene zum Vorschein. Es wird nur sehr gut gesungen, auch wenn das Repertoire nicht A-Klasse ist.

Am Ende hat man das Gefühl eine – teilweise bleierne – zweistündige Tragödie der Einsamkeit gesehen zu haben. Fraglos: Sona MacDonald ist fulminant. Der Abend funktioniert. Aber wirklich mitreißend ist er nicht.

Renate Wagner