Alle Fotos: Barbara Zeininger

WIEN / Kammerspiele der Josefstadt:

DER SOHN von Florian Zeller

Österreichische Erstaufführung

Premiere: 27. Februar 2020,

besucht wurde die Voraufführung

Florian Zeller, Jahrgang 1979, ein so deutscher Name, aber ein französischer Erfolgsautor. Nicht auf der „modernen“, sondern auf der konventionellen Schiene, der dem Publikum Tragikomödien, aber mehr noch Tragödien in ihre bekannten bürgerlichen Wohnzimmer stellt.

Von seiner „Familien-Trilogie“ kennen wir „Die Mutter“ noch nicht, wohl aber „Der Vater“ (2016 mit Erwin Steinhauer in den Kammerspielen), wo alle Welt (inklusive des Publikums) mit der Tragödie eines alten Alzheimer-Patienten gequält wird. Und jetzt, wieder in den Kammerspielen, „Der Sohn“. Genau so schlimm. Genau so tragisch. Genau so aus dem Leben gegriffen.

Ein „well made play“, wenige Figuren, ein zentrales Thema, wenige Schauplätze (warum Miriam Busch zu ihrer praktisch umräumbaren Szenerie auf der Bühne noch, verkehrt von der Decke hängend, das Wohnzimmer dort noch einmal aufgebaut hat, erschließt sich nicht – eine so sinnlose wie zweifellos teure Idee).

Das Stück kommt gleich zur Sache: Anne, die „Geschiedene“ kommt zum Ex-Gatten Pierre, der – obwohl schon stolz mehr als in den mittleren Jahren – mit neuer Frau Sofia (oder Freundin, so genau erfährt man es nicht) und neuem Baby ein neues Leben gesucht und gefunden hat. Sie erzählt, dass sie mit dem 17jährigen Sohn Nicolas nicht mehr zurecht kommt, er geht seit Monaten nicht mehr in die Schule, trotzt und bockt.

Der wissende Kommentar der Eltern im Publikum – „spätpubertär, das gibt sich“ – greift nicht: Wenn Nicolas auftaucht, merkt man, dass man dergleichen nicht einmal mit jugendlicher Depression abtun kann. Der Junge will nicht. Will seine Altersgenossen und ihre Vergnügungssucht nicht, will die Welt der Erwachsenen nicht, möchte nicht Geld verdienen und Karriere machen, möchte auch nicht „aussteigen“ – er will eigentlich nicht leben, weil er nichts daran findet. Das gibt es – und ob dergleichen zu heilen ist, scheint fraglich.

Florian Zeller rollt das Problem geschickt aus der Sicht aller Beteiligten auf: Die Mutter, die sich als Versagerin fühlt, lässt ihn zum Vater gehen und dort leben, in der Hoffnung, dass er dort Boden unter den Füßen bekommt. Papa Pierre hört sich den (berechtigten) Vorwurf an, er habe Gattin und Teenager-Sohn verlassen, „ohne sich umzusehen“ – mit dieser Schuld beladen, wird dieser Vater alles, absolut alles tun, um dem Sohn zu helfen. Man sieht das Problem auch von Seiten der jungen Sofia, die höchstens ein paar Jahre älter ist als der junge Stiefsohn, der ihr Leben stört, das durch das Baby schon belastet genug ist. Und man sieht Nicolas zu, der nicht erklären kann, warum die Dinge in ihm sind, wie sie sind – und dabei lechzen doch alle nur nach Erklärungen, die sie begreifen können, benützen können, um die Dinge zu einem guten Ende zu bringen.

Das alles klingt schwierig, fast schwerfällig und ermüdend, und das ist es auch zweieinhalb Stunden lang. Regisseurin Stephanie Mohr verfährt mit einer sehr guten Besetzung sehr sensibel, aber man hätte gut eine halbe Stunde und mehr streichen können, so sehr dreht sich diese Tragödie aussichtslos im Kreis, so sehr wird der ewig gleiche Kummer ausgewalzt (und das Publikum sitzt mit dem beklemmenden Gefühl im Theater, das könne nicht gut ausgehen – oder vielleicht, wie durch ein Wunder, doch?). Ganz am Ende hat der Autor für die Zuschauer noch zwei Schlußpointen, verwirrend, letztlich eine brutaler als die andere.

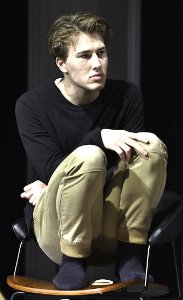

Julian Valerio Rehrl, der kein überzeugender Nestroy-Christopherl war, kann hier nun zeigen, was er kann: Die Verstocktheit, der Schmerz, die Aussichtslosigkeit – alles spricht aus dem verschlossenen Gesicht, den unruhigen Augen, dem Körper, der sich verstecken will. Das ist eine Krankheit der Seele, die gezeigt wird, die fast an die große Zeit der tragischen jungen Romantiker erinnert. Was das Problem für die Betroffenen nicht leichter macht…

Dennoch trägt Marcus Bluhm als der Vater den Großteil des Abends, der Mann, der alles tut, was ein intelligenter, das Leben meisternder Mensch nur tun kann, der nicht wirklich versteht, was hier geschieht – und der letztlich von seiner Schuld gepeinigt wird (wobei man nicht glaubt, dass die Dinge für Nicolas besser gewesen wären, hätte der Vater in der schlechten Ehe verharrt)

Sehr interessant die junge Sofia von Swintha Gersthofer, die sich anständig verhalten will, aber deren inneren Widerstand gegen den Stiefsohn man immer deutlich spürt – und die nur einen Wunsch hat: ihren Gatten aus dem Abgrund zu retten, in den Nicolas ihn gestürzt hat, zu retten für sich selbst und das eigene Kind.

Weniger ausgefeilt ist die Rolle der „richtigen“ Mutter, aber Susa Meyer gibt ihr Tiefgang. Da man es auch noch mit einem Selbstmordversuch zu tun hat und der Psychiatrie, in die Nicolas danach gesteckt wird, gibt es noch zwei Rollen (Oliver Huether, Alexander Strömer), aber man ist sicher, dass es hier nicht nur um Nerven, Hysterie und die üblichen wehleidigen Schmerzen geht, sondern einfach um eine Seele, die nicht in diese Welt passt.

Ein beeindruckender Abend, der vielleicht noch stärker wirkte, wenn er nicht so ermüdend repetitiv, sondern schneller, schärfer, zugespitzter wäre.

Renate Wagner