Alle Fotos: © Herwig Prammer

WIEN / Kammeroper des Theaters an der Wien:

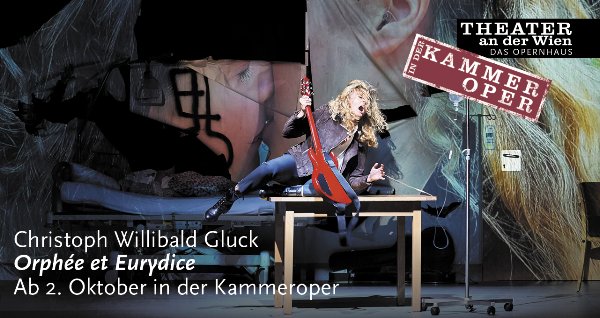

ORPHÉE ET EURYDICE von Christoph Willibald Gluck

Premiere: 2. Oktober 2021

Zu Beginn ist da (man möchte fast sagen: wie immer) die übliche Videowand, und man hört (gesprochen, nicht gesungen) das Liebesgeflüster zweier Frauen. Halb Französisch, halb Italienisch. Und schon das ist Konzept für diesen Abend in der Kammeroper, der Glucks „Orphée et Eurydice“ in vieler Hinsicht anders und immer interessant sieht.

Auf die Mischung aus italienischer und französischer Version des Werks (es gibt nicht nur zwei, sondern mehrere Fassungen von Gluck) haben sich der Dirigent und der Regisseur geeinigt, und es ist unter der musikalischen Leitung von Raphael Schluesselberg klanglich ein wunderbar homogenes Ereignis geworden, mit dem Bach Consort Wien und dem für das Theater an der Wien schlechtweg unentbehrlichen Arnold Schoenberg Chor (geleitet von Erwin Ortner).

Wenn Regisseur Philipp M. Krenn das Geschehen in die Gegenwart holt und ins Krankenzimmer verlegt, so hat er dieses Ambiente nicht erfunden (das war damals schon Harry Kupfer), aber für das, was er erzählt, stimmt es. Nur eines – dass sich die Sterbende im Krankenbett (Ausstattung Christian Andrè Tabakoff), die anfangs sowohl von medizinischem Personal wie offenbar Familie und Freunden umgeben ist, den Tod selbst gewünscht hat und geben lässt, das wüsste man nicht, das entnimmt man nur dem Programmheft.

Der um sie trauernde, sich seiner Verzweiflung hingebende Orphée ist diesmal eindeutig eine Frau, es wurde nicht die geringste Mühe gemacht, die Illusion der Hosenrolle herzustellen, es ist einfach eine lesbische Liebe und als solche so selbstverständlich wie jede andere auch, wenn sie echt ist. Die junge Orphée möchte sich angesichts der toten Gefährtin selbst das Leben nehmen – da bricht L´amour aus der Krankenhaus-Mauer. Wer immer diese Dame ist, sie könnte auch eine Abspaltung von Orphée sein, denn in Kostüm und Frisur ist sie ihr absichtsvoll und verblüffend ähnlich.

Tatsächlich könnte man sich vorstellen, dass all die schwarzen Gestalten, die nun in das Krankenzimmer einbrechen, einfach Orphées Alp- und Angstträume sind, die in den Wunschtraum übergehen, Eurydice könne doch zu ihr zurückkehren. Nein, da ist kein Hauch von Antike, wenn alles zerfällt, das ist heutiges Leben, Lieben, Leiden und Sterben. Denn das Happyend, das Gluck – entgegen dem Mythos – der Geschichte für seine Oper abgetrotzt hat, hört man zwar. Aber da ist wieder die Videoleinwand, zwei junge Frauen verliebt in Wien, Vergangenheit, Gegenwart, was immer. Eine Inszenierung, wenn sie in sich stimme, kann auch der persönlichen Interpretation der Zuschauer offen sein.

Dass die Musik (ja, das war wahrlich eine Reform, das ganze Korsett der Barockoper hinter sich zu lassen!!!) in ihrer Bewegtheit und Schönheit für Orphée die meisten Möglichkeiten hat, weiß man, und die Deutsch-Russin Sofia Vinnik nützt sie mit ausgewogenem Mezzo und viel leidenschaftlichem Ausdruck. Eurydice ersteht ja eher nur kurz auf und Ekaterina Protsenko bringt den Part. Schon von der Regie her ist die quietschlebendige Mademoiselle L´amour von Miriam Kutrowatz besser bedacht, wie immer man sie interpretiert, sie ist präsent und lässt einen stellenweise strahlenden Sopran hören.

Ein Abend wie dieser zeigt optimal, wozu ein großes Haus ein kleines Haus braucht – nicht nur für die jungen Sänger, sondern auch für „kleine“, stimmige, alternative Interpretationen. Viel Beifall.

Renate Wagner