WIEN / Jüdisches Museum / Dorotheergasse:

WIR BITTEN ZUM TANZ

Der Wiener Cafetier Otto Pollak

Vom 22 Jänner 2020 bis zum 01. Jun 2020

Einst so lebendig,

heute vergessen…

Ein Teil der kulturellen Geschichte Wiens wurde bis 1938 von seiner jüdischen Bevölkerung mitgeschrieben. Nicht nur von den ganz reichen Familien wie den Ephrussis, denen das Jüdische Museum noch bis zum 13. April eine Großausstellung widmet. Sondern auch im Alltag, mit jüdischen Geschäften, Lokalen, Veranstaltungen. Otto Pollak und sein Bruder Karl führten bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in der Zwischenkriegszeit das „Café Palmhof“ in der Mariahilferstraße. Einst ein lebendiger Ort der Begegnung, für Tanz- und Musikveranstaltungen – heute ein Supermarkt… Im Jüdischen Museum wird die Erinnerung wach.

Von Renate Wagner

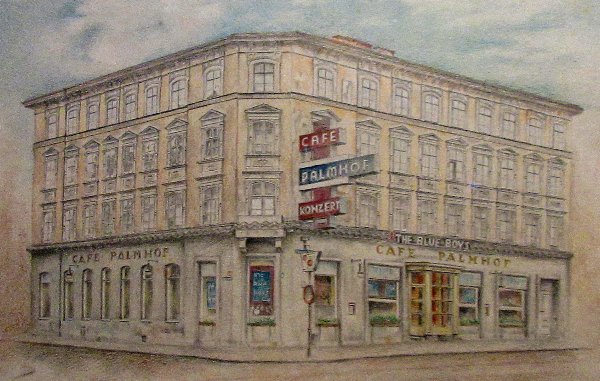

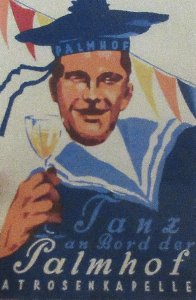

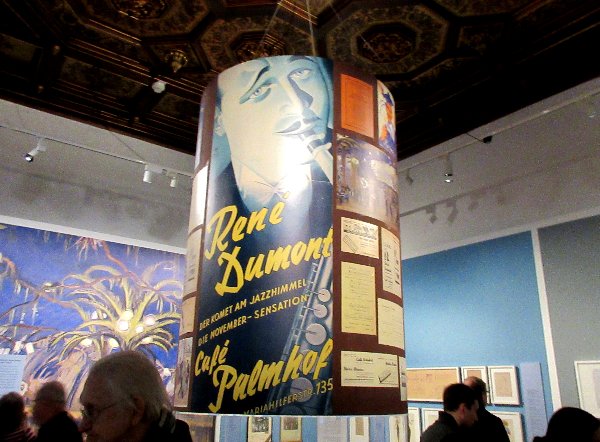

Adresse: Mariahilferstraße 135 Die Nr. 135 in der so genannten „Äußeren Mariahilferstraße“, jenseits des Gürtels, im 15. Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus, liegt keinesfalls „weit draußen“, sondern nur ein paar Schritte entfernt vom einstigen Westbahnhof. Heute zieht ein Supermarkt keinerlei Blicke auf sich. Nach dem Ersten Weltkrieg beherbergte das Gebäude die imposanten Räumlichkeiten des „Café Palmhof“, das gewissermaßen Wiens Beitrag zu den „Goldenen Zwanziger“ (und ein bisschen auch noch Dreißiger) Jahren war. Ein Vergnügungstempel mit dauernd wechselnden Künstlern und Programmen, von denen nur noch Plakate und Werbungen in den Zeitungen eine Ahnung vermitteln. Die Ausstattung des Kaffeehauses war üppig, es gab verschiedene Räumlichkeiten, und vom Wiener Lied bis zum Jazz, von einem „Pirateninsel“-Gschnas bis zur „Fräulein-Wien-Wahl“ im Jahre 1933 kannte das Programm keine Grenzen und wurde auch des öfteren im Radio übertragen – bis der Vorhang fiel.

Die Pollaks Wie so viele jüdische Familien, die in Wien Karriere machten, kamen die Pollaks aus den Ländern der Monarchie. Otto (1894-1978) und sein Bruder Karl (1889-1943) wurden in Mähren geboren, die Eltern betrieben ein Handelsgeschäft. Otto meldete sich – wie viele habsburgertreue Juden – freiwillig als Soldat im Ersten Weltkrieg. Er verlor dabei ein Bein, nicht aber seinen Elan (tatsächlich hat er auch noch weiter „gesportelt“). Gemeinsam mit Karl schuf er 1919 das Café Palmhof, das während des Tages ein typisches Wiener Kaffeehaus war und abends aufblühte und mutierte – zum Jazzclub, zum Tanzlokal, zur Veranstaltungsbühne. Das dauerte keine zwanzig Jahre lang… Je mehr sich die politische Lage verschärfte, umso heftiger wurden die antisemitischen Angriffe gegen das Café.

Die Pollaks „danach“ Die neuen Herren von Wien verloren keine Zeit, fünf Tage nach dem „Anschluß“ wurde das „Palmhof“ arisiert, die Pollaks flüchteten in die Geburtsstadt von Otto und Karl, nach Gaya in Mähren, Aber man fand sie auch dort und transportierte die ganze Familie nach Theresienstadt. Nur Otto Pollak und seine Tochter Helga überlebten. Und der Mann, der nach dem Ersten Weltkrieg nicht einmal durch ein „Invaliden“-Schicksal zu brechen gewesen war, konnte die Erfahrungen des Konzentrationslagers überwinden. Man restituierte das Gebäude nach den üblichen Verzögerungen Anfang der fünfziger Jahre, aber Otto Pollak hatte nicht mehr die Kraft, sein Werk wieder zu beleben…

Erinnerungsstücke Das Jüdische Museum hat von Otto Pollaks Tochter, Helga Kinsky, und anderen Leihgebern jene Erinnerungsstücke erhalten, die man nun im so genannten „Extrazimmer“ ausstellt, nur ein Raum, aber dicht gefüllt mit Bildern, Plakaten, Zeitungsausschnitten. Es gibt eine Speisekarte des Kaffeehauses und noch etwas Geschirr, es gibt ein Gästebuch, das bei der Unterschrift von Hans Moser aufgeschlagen ist. Mosaiksteine, die nicht nur die persönliche Geschichte eines ambitionierten Unternehmers dokumentieren, sondern einen weiteren, sehr bunten Baustein in der jüdischen Geschichte Wiens bedeuten.

Jüdisches Museum Wien / Dorotheergasse / Extrazimmer:

Wir bitten zum Tanz.

Der Wiener Cafetier Otto Pollak

KuratorInnen: Theresa Eckstein, Janine Zettl

Bis zum 01, Jun 2020, geöffnet täglich außer Samstag 10 bis 18 Uhr