WIEN / Jüdisches Museum:

RINGSTRASSE. EIN JÜDISCHER BOULEVARD

Vom 25. März bis zum 4. Oktober 2015

Es war einmal

Das Palais Schey (flapsige Ortsangabe: „Rechts vom Goethe-Denkmal“) diente der über die Maßen prominenten ORF-Serie „Ringstraßenpalais“ nicht nur als Fassade, sondern wohl auch als Symbol. Es repräsentierte eine Zeit des wohlhabenden jüdischen Großbürgertums, die aus der hohen Zeit der Ringstraße bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten reichte. Tatsächlich kann man im Jüdischen Museum in der Dorotheergasse, wo die Ausstellung „RINGSTRASSE. Ein jüdischer Boulevard“ läuft, sowohl Szenen aus dem „Ringstraßenpalais“ wie auch die Filme von Hitlers Einzug in Wien sehen…

Von Heiner Wesemann

Palais Todesco

Der Aufstieg des Judentums Österreich hat eine grauenvolle Geschichte des Antisemitismus, der bis zur versuchten Ausrottung führte, aber man hat auch eine glanzvolle Geschichte des Judentums. Seit dem Toleranzpatent von Kaiser Joseph II. hatten die Juden ihre Chancen genützt, und unter Kaiser Franz Joseph, der seine schützende Hand über sie hielt (vor allem gegen Leute wie Lueger), standen ihren Aufstiegsmöglichkeiten nichts mehr im Wege. Jüdisches Geld wurde gemacht durch Innovation (die Ausstellung zeigt etwa die Lieben-Röhre, mit der eine Familie ihr Vermögen machte), durch Unternehmergeist (das Modell eines Eisenbahnzugs zeigt, dass die Juden gerade hier erfolgreich auf die Zukunfts-Entwicklungen setzten), durch Fabriken, durch Bankgeschäfte. Es war so reichlich Geld vorhanden, dass sich viele Familien die ungeheuer teuren Grundstücke leisten konnten, die direkt an der künftigen „Ringstraße“ neben den staatlichen Prunkbauten anfielen. Der alte Adel hatte nicht genug Geld und besaß ohnedies seine Barockpalais. Für die jüdischen Großbürger war die Adresse „Ringstraße“ der Beweis dafür, dass sie endgültig innerhalb der Gesellschaft angekommen waren.

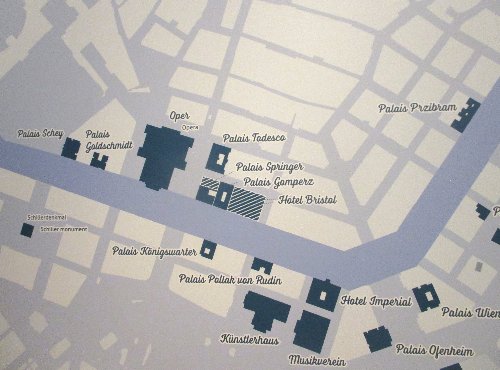

Wer zählt die Namen? Ein Plan der „jüdischen Ringstraße“ zeigt, wie reichhaltig der Anteil von Bauten für jüdische Familien hier war. Königswarter, Schey, Todesco (mit dem Palais, das vis a vis der rechten Seite der Staatsoper, damals Hofoper, liegt), Epstein, Lieben-Auspitz, Ephrussi, Przibram, Goldschmidt, Schwarzmann, Schlesinger, Gomperz, Pollak von Rudin, Pollak von Parnau, Ofenheim, Gutmann, wer zählt die Namen tatsächlich? Ausgeschlossen, sie alle aufzuführen in Baugeschichte und Inneneinrichtung, man begnügt sich mit Einzelbeispielen. Fotoalben und Bilder zur Dokumentation gibt es genug, um zu wissen, wie etwa die Todescos (eine Geliebte aus der Familie wurde die Gattin von Johann Strauß) lebten. Sie rezipierten den Prunk des Historismus, wenn auch gerade das Judentum immer besonders für die Moderne aufgeschlossen war.

Helene Auspitz, geborene Lieben

Geld und Armut Man kann nur Einzelpersönlichkeiten herausheben aus der Breite der damaligen jüdischen Geschichte, und dass Geld nicht glücklich macht, sieht man etwa am Schicksal der Helene Auspitz, geborene Lieben, die in Depressionen versankt und von ihrem Gatten verlassen wurde: Melancholisch blickt sie auf einem Gemälde in die Ferne… Aber die reichen Juden verschlossen den Blick der Ausstellungskuratorinnen Gabriele Kohlbauer-Fritz und Sabine Bergler nicht für die Armut, die auch unter der jüdischen Bevölkerung gewaltig grassierte, obwohl gerade die reichen Juden viel für ihre Glaubensbrüder taten. Doch wie elend muss das Leben eines Menschen mit „Hausiererausweis“ (man kann das Dokument ansehen, es geht nichts über den Beamtenstaat) gewesen sein, und der Bettler, dem eine reiche Dame etwas in die Hand drückt, ist ebenso zweifellos ein Jude.

Auftraggeber, Sammler, Mäzene Sie ließen ihre Palais mit allem ausschmücken, was Geld kaufen konnte (was gerade bei den Wiener Juden selten in schlechten Geschmack ausartete), sie sammelten Kunst (Makarts Gemälde „Der Einzug Karls V. in Antwerpen“, einst im Besitz der Todesco-Lieben, wurde aus dem Belvedere geliehen), sie spendeten große Summen für kulturellen Institutionen, die ohne dieses Mäzenatentum vielleicht gar nicht hätten existieren, kaum wohl erblühen können.

Der Antisemitismus siegte – aber nicht auf Dauer Österreichs Antisemitismus blühte, seitdem es im Mittelalter Juden in der Stadt gab, böse Zungen sprachen von der „Zionstraße in Neu-Jerusalem“, so stark war der jüdische Anteil an der Ringstraße. Zwar kann die Ausstellung (speziell am Beispiel des Burgschauspielers Adolph von Sonnenthal als nur einer von vielen) auch die großartigen Karrieren dokumentieren, die etwa jüdische Künstler damals machten (es war die Zeit von Mahler und Schnitzler), so gibt es doch viele Beispiele für die halb komischen, mehr als nur halb bösartigen jüdischen Karikaturen und Schmähungen. Dennoch hat die Ausstellung einen gewissermaßen positiven Epilog: Sie endet mit der Gründung des ersten Jüdischen Museums Wien und erinnert an jene unglaublich kostbare Sammlung von Judaica aus dem Besitz von Max Berger, die man heute noch im nunmehrigen Jüdischen Museum (im ehemaligen Palais Eskeles) sehen kann.

Bis zum 4. Oktober 2015, täglich außer Samstag, 10 bis 18 Uhr