WIEN / Jüdisches Museum / Museum Judenplatz:

LEONARD BERNSTEIN

EIN NEW YORKER IN WIEN

Vom 17. Oktober 2018 bis 28. April 2019

Eine ganz große Liebe

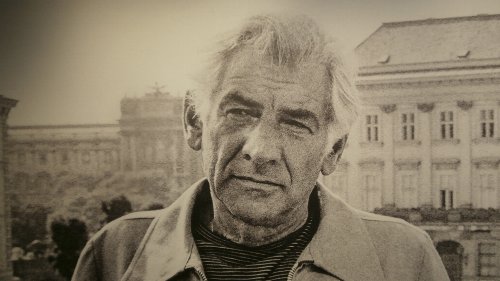

„Lenny“ und die Wiener, das war eine große Liebe auf Gegenseitigkeit, wenn sie sich auch nur zögerlich entwickelte. Schließlich war Leonard Bernstein (1918-1990), dem sehr bewussten Juden, klar, dass er in ein Land käme, wo er manchem Ex-Nazis (auch in den Reihen der Wiener Philharmoniker) begegnen würde. Auf seinem berühmtesten Wien Foto, aufgenommen auf einem Balkon des Hotels Sacher, im Hintergrund die Albertina (auf deren Rampe man damals noch parken durfte!!!), sieht er eher skeptisch drein. Aber dann siegte der Lockruf der Musik – und Lenny kam. Und kam immer wieder. Und leistete für Österreich und Europa seinen enormen Anteil an der Wiedergewinnung der Musik von Gustav Mahler für das Repertoire der Konzertsäle der Welt. Das Jüdische Museum widmet ihm zu seinem 100. Geburtstag nun in der Dependance Judenplatz eine ebenso private wie ungemein liebevolle Ausstellung, die Charme und Wärme dieser Beziehung reflektiert.

Von Renate Wagner

Bernstein und die Wiener Marcel Prawy, der nach dem Krieg so viel zu den österreichisch-amerikanischen Beziehungen beigetragen hatte, brachte auch Bernstein hier erstmals auf die Bühne („Wonderful Town“, 1956 an der Volksoper). Aber erst Operndirektor Egon Seefehlner schaffte es zehn Jahre später, den begehrten Dirigenten Bernstein an die Wiener Oper zu holen – mit einer Gage, der man nicht widerstehen konnte, lag sie doch auf den Niveau eines Hollywood-Spitzenstars. Es hat sich gelohnt: „Falstaff“ (in Visconti-Regie. 1966), „Rosenkavalier“ (Regie Schenk, 1968) und „Fidelio“ (in Schenk-Regie, als Staatsopern-Aufführung im Theater an der Wien, 1970) katapultierten Wiens Opernfreunde in den Opernhimmel und machten Bernstein zum „Wiener“, der immer wiederkehrte, um die Philharmoniker zu dirigieren und vor allem Gustav Mahler die nötige Reverenz zu erweisen. Seltsamerweise sind gerade die Opernaufführungen, zu denen es genügend Material gäbe, in der Ausstellung wenig repräsentiert. Es geht weit mehr um den privaten Bernstein.

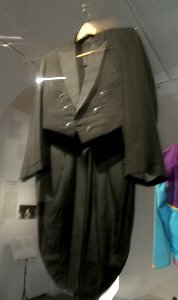

Frack und Lodenfleck Bernstein „hängt“ in den beiden Ausstellungsräumen des Museums am Judenplatz, links mit einem Frack und einer damals sehr modischen Jacke aus den 80er Jahren, rechts mit einem Lodenfleck – seine ironische Anpassung an das „Österreichische“. Was den Frack betrifft, so stammte er zwar aus New York, aber von einem Wiener Schneider – dem Emigranten Otto Perl, der dafür zu sorgen hatte, dass Lennies Dirigierfrack genügend Bewegungsfreiheit bot, aber dennoch elegant saß. Dafür bekam der Meisterschneider auch stets zwei Karten in der ersten Reihe, um zu überprüfen, dass alles in Ordnung war… Bernstein, der schon in seinen jungen Jahren in den USA ein Superstar war, erschien folglich auch in einem Perl-Anzug auf dem Titelblatt der Zeitschrift „Men’s Wear“.

Für Leib und Seele In Wien hat vor allem die Publicity-Dame Renate Wunderer für Bernsteins Leib und Seele gesorgt. Für die Vanillekipferl ihrer Mutter entwickelte er eine solche Vorliebe, dass er ihnen ein Gedicht (mit „Lob für Mutti“) widmete und die die Ausstellung ein Beispiel dafür in einer goldenen Schale präsentiert. Renate Wunderer, die es auch war, die Bernstein zu Gustav Mahlers Grab auf den Grinzinger Friedhof geführt hat, ließ ihm auch ein Autoschild anfertigen: „W LENNY 1“. Was wogen dagegen all die Ehrungen, mit denen man ihn in Österreich überschüttete? Die Ausstellung hat auch andere Objekte zu bieten, die in die Kategorie der besinnungslosen Verehrung fallen, etwa ein Foto des Kettenrauchers Bernstein, wo unten im Rahmen nicht nur ein Zigarettenspitz, sondern auch noch ein angerauchter Zigarettenstummel eingelassen ist… Seriöser sind die vielen Fotos und Dokumente, die die Wiener Zeit reflektieren, aber auch immer darüber hinaus reichen (so sieht man ihn auf einem Foto auch mit Michael Jackson).

Bernstein und die alten Nazis So sehr man eine liebevolle Welt von Bernstein-Devotionalien ausbreitet, so vergisst die Ausstellung doch nie, dass seine Haltung vorbildlich war. Er hat die antisemitische, nationalsozialistische Vergangenheit Österreichs nicht schweigend ignoriert, um einfach seine Arbeit zu tun, er hat immer wieder mit Humor darauf hingewiesen, es immer im Bewusstsein behalten. Der philharmonische Trompeter und Geschäftsführer Helmut Wobisch war „my dearest Nazi“, er erschien im Trachtenanzug als „Therapie gegen den deutschen Nationalismus“.

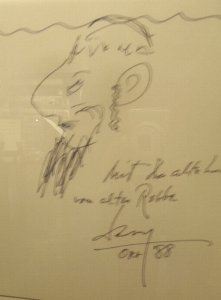

Und damit man bei aller Liebe nicht vergessen möge, wer er ist, karikierte er sich im Gästebuch von Franz Endler mit Bart und Schläfenlocken. Dass es in besseren Zeiten immer auch eine große Liebe zwischen den Wienern und den Juden gegeben hat – das machte Bernstein wieder bewusst.

WIEN / Jüdisches Museum / Museum Judenplatz:

LEONARD BERNSTEIN

EIN NEW YORKER IN WIEN

Bis zum 28. April 2019, Sonntag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 19 bis 14 Uhr, Samstag geschlossen