Fotos: Barbara Zeininger

WIEN / Theater in der Josefstadt

GLAUBE UND HEIMAT von Karl Schönherr

Premiere: 14, Februar 2019

besucht wurde die Generalprobe

Es war zweifellos eine gute Vorbereitungs-Übung für den Theaterkritiker, in seinen DVD-Beständen zu wühlen und die Burgtheater-Aufführung von Karl Schönherrs „Glaube und Heimat“ aus dem Jahr 2001 hervorzuholen. Denn Martin Kusej hat das Drama, in dem Schönherr körperliche und vor allem seelische Gewalt zeigt, bis zum äußersten ausgereizt. In nasser Erde stampfend, in einer Welt des Halbdunkels, gab es nicht das Stück, sondern Szenen daraus, die bis zum Horror-Movie-Effekt überdreht waren. Mit der logischen Folge, dass die nunmehrige Josefstädter Aufführung des Stücks geradezu „josefstädtisch“ anmutet – obwohl sie für das Publikum immer noch schlimm genug war. Viele kamen nach der Pause nicht wieder.

Immerhin ist das Stück hier kenntlich. Und die Aufführung ist ehrenvoll an der Tatsache gescheitert, dass wir gerade diesen Karl Schönherr heute nicht mehr aushalten, ja, nicht mehr aushalten können. Nicht nur, weil uns das Thema so fremd geworden ist – in einer Gesellschaft, die Mobilität und Ungebundenheit als hohe Qualitäten auf ihre Fahnen schreibt, ist die Gebundenheit an Scholle, Grund und Boden, Familientradition, Ehre (leider) gar kein Thema mehr. Dass man alles – Leib und Leben, Besitz, Bindungen, Familie – opfert, nur um seinem Glauben treu zu bleiben: In unseren Breiten schwer vorstellbar (und wie weit andere Religionen heute da gehen würden, wissen wir ja einfach nicht). Dies höchst dramatisch verdichtend, hat Schönherr Geschichte der Tiroler Protestanten, die im 17. Jahrhundert (und auch später noch) vertrieben wurden, mit einem Übermaß an Theatereffekten dargestellt, die heute schwer erträglich erscheinen.

Claudius von Stolzmann

Der „Reiter“ kommt mit seinen Soldaten als Abgesandter des Kaisers in ein Tiroler Dorf: Alle Protestanten, die nicht abschwören, müssen die katholische Habsburger-Monarchie verlassen, alles zurücklassen, sich auf den unsicheren Weg irgendwohin begeben, auf der Suche nach einer neuen Heimat … Da ist der alte Rott, in seinem Herzen Protestant, der dies aber erst am Totenbett gestehen will, damit man ihn nicht von Haus und Hof vertreibt – der aber freiwillig geht, als er hört, dass man ihn als Ungläubigen auf den Schindanger werfen würde. Und der in seiner Angst um sein „Bleiberecht“ so weit geht, seinen vertriebenen protestantischen Sohn zu verleugnen, als er wieder kommt: Glaube und Überzeugung hier, Kampf der Prioritäten gegen die andere Seite mit Heimat, Familie, außerdem Verbundenheit mit Besitz und Tradition als höhere Elemente als nur materielle – allein in dieser Figur ist alles drin.

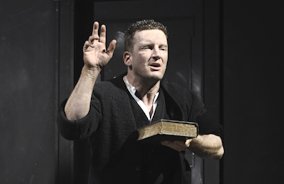

Raphael von Bargen

Schönherr blättert die zahlreichen Tragödien auf, die auch von Loyalitäten handeln: Was ist für Christoph Rott wichtiger, der evangelische Glaube oder seine Familie? Bleibt die katholische Rottin bei ihrem Mann, wenn er sich auf den Weg machen muss? Lässt sich die Sandpergerin von dem Abgesandten des Kaisers ihre Bibel wegnehmen oder stirbt sie lieber unter seinem Schwert?

Schönherr war ein fabelhafter Effektdramatiker, er zeichnet auch den vor fundamentalistischer Wut glühenden katholischen Schergen differenziert mit Nachdruck und Überzeugungskraft. Nebenfiguren werden stark wie der Englbauer, der als Gewinnler des Elends die Höfe der Vertriebenen für seine Kinder kauft, damit diese „Grund und Boden“ haben, der den anderen entrissen wird. Selbst der Gerichtsschreiber, der als Beamter zwischen Pässen und Verträgen waltet, weil ja alles seine Ordnung haben muss, hat seine genaue Funktion…

Wenn der Autor die Verzweiflungsausbrüche und auch die Sentimentalitäten geschickt führt, so hat er mit dem „Spatz“, dem ungebärdigen halbwüchsigen Sohn der Rotts, doch eine nahezu unspielbare Figur geschrieben. Wenn es dem Katholiken um „Biegen und Brechen“, also auch um brutale Machtausübung geht (und doch meint er es mit seiner Religion ernst!) – dann stirbt der kleine Teufel lieber, bevor er sich brechen lässt. Und das Pathos trieft von der Bühne herab. Man bewundert, was ein Autor kann, weiß aber, dass es nicht mehr für heute ist, wie er sein Problem darbietet…

Nicht nur verglichen mit Kusej hat Stephanie Mohr das Stück kenntlich, mehr oder minder vom Blatt inszeniert, die Sprache von der akustisch Tirolerischen Unverständlichkeit befreit (in Wortwahl und Syntax bleibt vieles immer noch für uns schwierig), das Pathos nach Möglichkeit heruntergeschraubt (mit dem sentimentalen Triefen gelingt das nicht so leicht). Das Bühnenbild von Miriam Busch gibt, leicht stilisiert, dennoch einen kenntlichen Rahmen, stellt zwei Bauernstuben spiegelverkehrt nebeneinander auf die Drehbühne (das ist raffiniert in seiner Aussagekraft), dazu zwei Außenräume. Das Geschehen, das in den Kostümen von Alfred Mayerhofer (Bauernjoppen und –Gewänder halt) weder historisiert noch modernisiert wird, bekommt nur in der Figur eines Sängers mit aufgemaltem Totenkopf ein wenig „heutige“ Tünche: Kyrre Kvam schlägt die Trommel, singt, Musik spielt eine stimmungsmäßige, nicht aber eine folkloristische Rolle. Es ist – danke! – eine Inszenierung, die das Stück erzählt, mit wenigen modernistischen Einsprengseln. Ein Stück, das man, wie erwähnt, um seiner selbst willen schwer aushält.

Das Josefstädter Ensemble ist eindrucksvoll, wenn auch Michael König nicht gerade der knorrige alte Tiroler ist und auch nicht wirklich moribund wirkt. Raphael von Bargen als Christoph Rott ist ein Stiller, Starker, Claudius von Stolzmann (mit einem Gesicht wie Klaus Kinski als „Aguirre“) ein Lauter, innerlich Gebrochener, der umso brutaler losschlägt, je mehr er am Ende Mitleid in sich fühlt.

Sicher die eindrucksvollste Leistung des Abends kommt von Silvia Meisterle als Rottin (im Bild) , mit Tiroler Herbheit die Katastrophe ihres Schicksals unpathetisch und stark zugleich erleidend. Starke Frauen auch Alexandra Krismer als die (sterbende, und dann hier noch als Tote präsente) Sandpergerin, auch Elfriede Schüsseleder als Ahndl, die versucht zu schützen, was nicht zu retten ist. Swintha Gersthofer allerdings plagt sich vergeblich mit dem Spatz, der ist einfach zu vordergründig-theatralisch angelegt.

Unter den „Evangelischen“ sind da Gerhard Kasal als das Wrack des Rott-Bruders, der schon vor langem vertrieben wurde, aber zurückgekehrt ist, weil er es außerhalb der Heimat nicht aushält; Igor Karbus als Unteregger, der geht, und Roman Schmelzer, dem ein Teil des allergrößten Pathos auferlegt ist, wenn er lügend abschwört, nur um in der Heimat bleiben zu dürfen. Beeindruckend in seiner fickrigen Gier nach Land ist der Englbauer von Nikolaus Barton, ganz bemerkenswert profilieren Oliver Huether den Bader, Michael Schönborn den Schuster und Lukas Spisser den Gerichtsschreiber. Auch das, was man früher auf Wienerisch „G’sindel“ nannte, fügt sich bei Schönherr unter die braven, leidenden Leute und bekommt von Ljubiša Lupo Grujčić und Susanna Wiegand geradezu aktuellen Umriß.

Am Ende bleibt die Frage, warum man das Stück heute spielt? Will man die Frage der Vertriebenen, die alles hinter sich lassen und sich irgendwo eine neue Heimat suchen müssen, auf die Flüchtlinge unserer Tage umbiegen? Soll man bei der brutalen Trennung von Kindern und Eltern an den bösen Donald Trump und seine mexikanische Grenze denken? Das wäre allzu verbogen, und zumindest dankt man der Regisseurin, dass sie so billige Bezüge nicht hergestellt hat. Den Dramaturgen des Hauses mögen sie allerdings durch den Kopf gegangen sein, dessen ist man ziemlich sicher. Erlauben wir uns hingegen, „Glaube und Heimat“ als aktuelle Warnung davor zu nehmen, was fanatische Religiosität anrichten kann.

Renate Wagner