WIEN/ ImPulsTanz: Tanztheater Wuppertal

Pina Bausch + Terrain Boris Charmatz mit „Nelken“

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch + Terrain Boris Charmatz mit „Nelken.

Ein Stück von Pina Bausch“

am 17.07.2025 im Burgtheater Wien im Rahmen von ImPulsTanz.

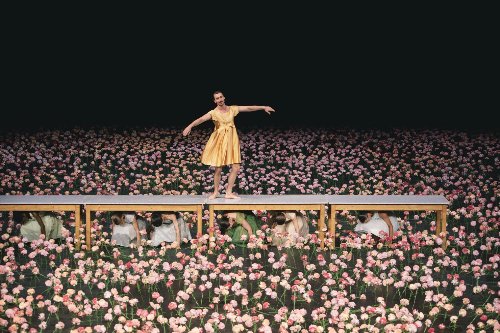

Das nach „Cafe Müller“ zweite Stück des diesjährigen Gastspiels des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch bei ImPulsTanz „Nelken“ aus dem Jahr 1982 zeigt die Kompanie in einer Neu-Einstudierung von 2024. Mit neuem Ensemble. Auf einer Wiese von tausenden rosa Kunstnelken taucht dieses wohl bedeutendste, den internationalen Ruhm begründende und bis heute weltweit aufgeführte Stück der 2009 verstorbenen Choreografin tief ein in die Ursachen und Manifestationen von Gewalt.

„Mich interessiert nicht, wie Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt.“, sagte Pina Bausch einmal über ihre Arbeit. Um das herauszufinden, schaute sie mit ihrem ungeheuren Feinsinn auf das Leben um sie herum und tief in die Seelen der Menschen. In ihrer Kunst begnügte sie sich nicht mit der Beschreibung von Ist-Zuständen, sondern analysierte mit klugem, sezierendem Blick deren Wurzeln. Zu denen gelangt man mit einer Reise in die Kindheit.

Da, je früher, desto eher, möchte man dem alten Operetten-Schlager „Schön ist die Welt“ noch beipflichten. „Liebe erblüht und singt zärtlich ihr ewiges Lied.“ So tönt es aus Franz Lehars 1930 uraufgeführtem Werk. Erst in der Gesamtschau von „Nelken“ wird die beißende Ironie dieses Zitates erkennbar, denn die Erfahrung geliebt zu werden machen die Bühnen-Kinder nicht. Und ewig ist allein der Kreislauf der Gewalt … Die Musik spielt eine tragende Rolle in dem Stück. Vieles entstand in der Zwischen- und Nachkriegszeit., beschreibt Sehnsüchte und Gefühle und wird mit der Art der Einbindung oft zum Kommentator eines Innenlebens, das mit sich selbst oder dem Außen kollidiert.

In der (be-) trügerischen Idylle dieses Plastik-Blumenmeeres, trotzdem ein ästhetischer Genuss (Bühnenbild: Peter Papst), steht ein Mann und spricht zum Publikum. Er übersetzt ein altes, sehnsuchtsvolles Liebeslied in Gebärdensprache. Hier geht es um Inklusion. Um die der vielen Ertaubten, die nicht hören auf ihr Herz, dessen Schlagen danach per Mikrofon kurz in den Saal gesendet wird. Nach einer Tirade voller Unverständnis und durchsetzt mit Vorwürfen gegen Kinder. Die damit induzierten Schuldgefühle erzeugen jene auch dieses Stück prägende Melancholie, die Wut der Kinder mündet in Hass und Gewalt.

Die Manifestationen jener schon in der Kindheit erfahrenen und später dem früh erlernten Weltbild entsprechend fort gelebten Gewalt sind äußerst mannigfaltig. Gegen sich selbst gerichtet, in Liebes- und sozialen Beziehungen angewandt oder auf der gesellschaftlich-politischen Ebene installiert, immer und überall münden anfangs auch spielerisch beginnende, zuweilen humorvolle Szenen in Gewalt. Pina Bausch zeichnet mit „Nelken“ einen revuehaften Reigen aus Sequenzen unterschiedlichsten Charakters, präsentiert von 17 höchst eigenständigen TänzerInnen-Persönlichkeiten und vier Stuntmen.

Schon bald erscheint ein Herr und bricht ein in ein zärtliches sado-masochistisches Spiel. „Ihren Pass bitte!“ „Danke. Sie können weiter pupsen.“ Später einmal wird eine Passkontrolle in einen nur schwer zu ertragenden, äußerst beklemmenden Exzess aus Macht, Erniedrigung und Angst münden. Hier macht Pina Bausch deutlich, wie sehr und wie geschickt autoritäre, also auf Gewalt gebaute Regime die psychische Grundkonstitution jedes Einzelnen im Heer der Kollaborateure benutzen.

Jener so verbreitete, im Alltagsleben allüberall anzutreffende Mechanismus, andere unter sich zu stellen, um sich kurze Linderung für das quälende Gefühl der eigenen Geringwertigkeit zu verschaffen, wird von Machthabenden zu allen Zeiten und überall auf der Welt zur Installation und Absicherung der eigenen Macht missbraucht (sie können auf die kontinuierliche psychische Vererbung dieses Minderwertigkeitsgefühls zählen). „Nelken“ zeigt deutlich auf Ursachen und Erscheinungsformen des Faschismus. Er schlummert in uns. Dicht unter Selbstbetrug, Lüge und anderem Blendwerk. Seien wir wachsam!

Die Bilder in „Nelken“ sind bedrückend. Zwei Schäferhunde erscheinen kurz hinten links und rechts. Sie erinnern an gut bewachte Grenzanlagen, die die gewaltsame Teilung Deutschlands absichern. Abgeschnitten von ihren Gefühlen als schon früh erlernter Selbstschutz, in Folge dessen abgestumpft auch gegen innere und äußere Gewalt, waschen sie ihr Gesicht mit geschnittenen Zwiebeln. Um endlich weinen zu können.

Sie zeigen gruppendynamische Prozesse, die in hierarchische Strukturen münden, in der Kindheit erlernte Strategien der Konflikt-Vermeidung und -Bewältigung, kindliche, sich später fortsetzende Diskriminierung und Gewalt, die Erzeugung und den Missbrauch von Schuldgefühlen auch durch die Kirche, die Qualen, die ihnen ihre Schuldgefühle bereiten, die verzweifelten Versuche, sich ihrer zu entledigen. Auch durch Suizid.

„Kinder streichelten den Fuchs so lange, bis er keine Haare mehr hatte.“ Die Ambivalenzen der Liebe. Die Bedürfnisse, geliebt zu werden und Liebe zu schenken, Besitz ergreifende, einengende Liebe und die Unfähigkeit zu lieben, die Einforderung von Hingabe und der Mangel an Empathie. Alles in einem Satz, der beispielhaft stehen mag für die Komplexität der Bilder und deren spröde Poesie.

Diese entsteht zudem aus der sich von den Inhalten distanzierenden Überzeichnung der dargestellten Szenen. Die vielfachen Wiederholungen führen allein schon durch die Steigerung des Energie-Niveaus aus der Harmonie in den Konflikt. Die Verschränkung von Privatem und Politischem, von Individuellem und Gesellschaftlichem prägt viele Szenen. Gegenseitigen Abhängigkeiten und Bedingtheiten sowie jener nur höchst selten unterbrochene Kreislauf von erlebter und weiter gegebener werden zu sich perpetuierender Gewalt.

Die scheint für Pina Bausch fast wie ein Naturgesetz. „Frühling, Sommer, Herbst und Winter.“ Die TänzerInnen führen die aus diesem Stück wohl bekannteste Folge von den Charakter der Jahreszeiten so prägnant beschreibenden Gesten auf. Im Gänsemarsch über die Bühne wandernd. Die ewige Wiederkehr des immer Gleichen. In Variationen.

Warum werden wir und die sich aus uns konstituierende Gesellschaft, wie wir sind? Pina Bausch taucht tief ein in die Ursachen von Schuldgefühlen, Melancholie und Minderwertigkeitsgefühlen. In der Kindheit erfahrene Herabsetzungen, Ungerechtigkeiten und Gewalt formen klein gemachte Menschen voll von Aggression und der Bereitschaft zu psychischer und physischer Gewalt, die fürderhin das private, soziale, gesellschaftliche, ökonomische, religiöse und politische Leben prägt.

„Nelken“ erzählt davon mit ungeheurer Präzision, Aufrichtigkeit und rückhaltloser Innenschau, Seriosität und Verspieltheit, Komik und Tragik, schmerzender Poesie und einem brillanten Ensemble von ausgeprägten TänzerInnen-DarstellerInnen-Persönlichkeiten in starken, sich einbrennenden, beklemmenden, ja erschütternden Bildern. Die Bedeutung des Stückes für das zeitgenössische Tanztheater kann nicht überschätzt werden.

In der Dramaturgie von Raimund Hoghe beginnt dieses begeistert gefeierte Master Piece mit einem Unbehagen, das sich steigert in Erschütterung und den Zuschauenden aufgewühlt zurücklässt. Wegen seiner Zeitlosigkeit. Weil die Analyse der Pina Bausch nicht nur damals, zur Entstehungszeit des Stückes, ins Innerste einer scheinheiligen Gesellschaft traf, sondern eben auch vor 2000 Jahren und heute noch nicht weniger zutreffend war und ist. Und das, so möchte man angesichts der Kontinuität der Phänomene prognostizieren, auch noch in 2000 Jahren. Sofern die Menschheit das Problem bis dahin nicht anderweitig löste. Durch Selbstauslöschung.

Aber: Neben dem all die Trostlosigkeit aufbrechenden Humor gibt es am Ende noch einen Hoffnungsschimmer. Wenigstens für KünstlerInnen. Die 17 in ihren eleganten Kostümen von Marion Cito berichten von den individuellen Gründen für ihr TänzerInnen-Dasein. Viel Vermeidendes, Kompensatorisches, Therapeutisches, Heilendes ist darunter. Und spätestens hier kommt einem Pina Bausch’s Spruch in den Sinn: „Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren!“ Sie fügen sich, auch die Männer in Kleidern, zu einem Gruppenbild zusammen, die Arme über sich erhoben. Als wären sie Blumen. Echte.

Rando Hannemann