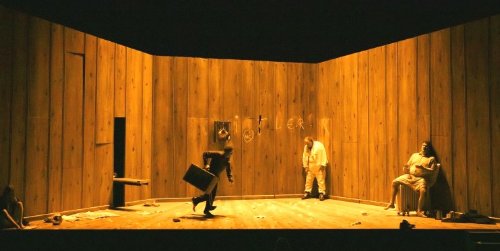

Fotos: Burgtheater, Ruiz Cruz

WIEN / Burgtheater:

MEIN KAMPF Farce von George Tabori

Premiere: 9. Oktober 2020

Wer alt genug ist, um einst die Uraufführung von „Mein Kampf“ von George Tabori im Akademietheater erlebt zu haben (1987), oder wer sich auch nur an die letzte Aufführung des Stücks in der Josefstadt erinnert (2008), der wird es nun auf der Bühne des Burgtheaters nicht wieder erkennen. Vermutlich fragt sich Direktor Martin Kusej, was er mehr hätte tun können, als das Stück in die Regiehände eines Juden zu geben? Aber Itay Tiran beweist, dass ein Israeli von heute nicht unbedingt das volle Verständnis für einen Mann wie Tabori hat, der in einer anderen Welt lebte – geboren 1914, der Vater Ungar, die Mutter Österreicherin, mitteleuropäisch geprägt, Emigration in England und den USA, Rückkehr nach Deutschland und viele glückliche Jahre in Wien.

Durchdrungen von jüdischer Weisheit und jüdischem Humor (vor allem diesem), war Tabori der Mann, der über Hitler lächeln konnte, ungeachtet dessen, was geschehen ist und was er nie aus den Augen verlor und nie verharmloste. Aber die „Dämonie des Führers“ zurecht zu rücken, indem er ihn als unbedarften, wenn auch schon sehr eingebildeten jungen Mann aus der Provinz im Wien der vorletzten Jahrhundertwende im Männerwohnheim Meldemannstraße einziehen ließ – da hat er mit „Mein Kampf“ sein wohl erfolgreichstes Stück geschrieben.

Es ist ja so komisch, wenn ein „ewiger Jude“, den er Shlomo Herzl nennt, zuerst mit „Gott“ diskutiert, der sich als der Koch Lobkowitz herausstellt, und dann mit dem Provinzler, der da hereinstolpert, so etwas wie Mitleid empfindet. Er nimmt sich seiner an, verpasst ihm nicht nur sein „Image“ (mit Bärtchen und Frisur), sondern holt leider auch dessen Talente aus ihm heraus – die sich am Ende gegen ihn wenden werden…

Das ist alles andere als eine realistische Geschichte, die Tabori da mit der Sensibilität des Psychologen, mit dem unvergleichlichen Witz des Juden und mit der Humanitas des Mannes, der jeden versteht, auch Hitler, erzählt. Immer wieder gibt es Schlenker ins Metaphysische und ins Philosophische (und was wäre philosophischer als der jüdische Witz?) – und es ist keinesfalls als Leichenbitter gemeint.

Aber Itay Tiran (hoffentlich ist er nicht so humorlos, wie er immer dreinsieht, auch beim Verbeugen) wollte das Stück nicht so. Er schlägt mit der Axt los, wo Tabori einst mit dem Florett gefochten hat. Er möchte es hart, bitter, grausam, nicht nur in den „Zwischenspielen“, die er so verfremdet, dass man meint, es handle sich um ein Alptraum-Spiel des Shlomo Herzl. Wo Tabori menschlich ist, ist Tiran unmenschlich. Und bulldozert das Stück zu Tode.

Ob es die Schauspieler nicht richtig („taborisch“) könnten oder wollten – wer weiß das? Im Falle von Markus Hering als Shlomo scheint es fraglich, vermutlich wäre ihm der ewige Jude auch leichtfüßiger und ironischer gelungen. Marcel Heuperman als Hitler hingegen ist eine absichtsvolle Schlagetot-Besetzung: bullig, widerlich, unappetitlich, gibt es hier nichts, was an der Figur (die dem Publikum auch das nackte Hinterteil hinhält, während er auf einem Kübel einschlägig beschäftigt ist) auch nur interessieren könnte. Man erinnert sich, wie Florian Teichtmeister in der Josefstadt den aufstrebenden, unsicheren Provinzjüngling gespielt hat, dessen Verwandlung gegen Ende wirklich erschreckte. Bei Heuperman gibt es keine Verwandlung, nur immer ein-und-dasselbe Monster. Er ist aufdringlich, aber als Figur nicht eine Sekunde fesselnd.

Auch der Rest der Besetzung interessiert kaum: Es gibt Beweise, was man aus dem Koch Lobkowitz machen kann, Oliver Nägele ist eigentlich nur laut. Das Gretchen der Hanna Hilsdorf sollte als junges Mädchen der weibliche Traum schlechthin von Shlomo sein – sie fällt über ihn her wie ein Berserker, von Anmut keine Spur. Man erinnert sich auch Himmlischst-Darsteller, die die irrwitzige Szene der Ermordung der Henne mit furchtbarer Lust gespielt haben: Rainer Galke ist ein weiterer Hau-Drauf, und gleich noch mit Hacke in der Hand. Die Vorstellung des Regisseurs, wie Nazis auszusehen haben, ist recht klischiert-eindimensional, nicht auf der Höhe von Taboris Phantasie. Und was man sich für Sylvie Rohrer als „Frau Tod“ ausgedacht hat, was soll das sein? Die Parodie einer Diseuse?

Möglicherweise tun sich Menschen, die das Stück nicht kennen und vor allem noch nie gesehen haben, mit dieser Aufführung leichter. Aber sie mögen es glauben: Sie haben nicht einmal annähernd das gesehen, was George Tabori einst mit „Mein Kampf“ gelungen ist.

Renate Wagner