Foto; Burgtheater, c_Susanne_Hassler-Smith

WIEN / Burgtheater:

DIE TROERINNEN

nach Euripides &

mit Texten von Euripides, Ovid, Seneca und Jane M. Griffiths.

Deutsch von Gerhild Steinbuch

Premiere: 23. April 2022

Wie so oft, hat man im Vorfeld einer Inszenierung vieles Erklärende gelesen. Und im Endeffekt stellt man wieder einmal fest, dass man kein Stück, sondern nur eine Interpretation gesehen hat. Die „Troerinnen“ des Euripides wurden für diese Produktion des Burgtheaters angereichert mit Texten von Ovid, Seneca und (reichlich) der australischen Autorin Jane M. Griffiths, um dem Stück den nötigen modernen Touch zu geben. Das Original findet darunter kaum statt. Die australische Regisseurin Adena Jacobs hatte ganz anderes im Sinn.

Gewiß sieht man ein, dass man heutzutage keine Götter mehr braucht, wie sie im Prolog vorkommen. Möglicherweise könnte man einräumen (wenn auch nicht wirklich, denn das ist schließlich essentiell für das antike Drama), dass der so wichtige Chor nicht mitspielt, kein Gesprächspartner der handelnden Figuren ist, sondern nur choreographisch agiert und gelegentlich auf Griechisch singt (Choreographie Melanie Lane), Verständnis ist dabei nicht angesagt (und sonst auch oft nicht).

Alles, was an der Handlung Aktion und Interaktion unter den Frauen ist (es gibt auch einige Männer bei Euripides, vor allem Menelaos in den Szenen von Helena), fehlt hier. Das Stück wurde auf vier Monologe der vier zentralen Frauen reduziert, der Chor tänzelt herum oder schwebt in der Luft, es gibt viele Video-Einspielungen (Tobias Jonas und Eugyeene Teh), die aber nur diffus Stimmung machen, selten zu entschlüsseln sind.

Und vor allem bietet die Inszenierung – nackte Frauenkörper, in Nackt-Bodies gekleidet. Nun sind die Frauen des Stücks, ehemalige Königinnen und Prinzessinnen, auf der Verliererseite des Trojanischen Krieges ihrer Stellung und auch ihrer weiblichen Menschenwürde entkleidet, also ist es gewiß eine Möglichkeit des Theaters, diese Situation optisch so krass umzusetzen. Aber was ist eigentlich das Ergebnis? Eine spekulative Freak-Show der Hässlichkeit, ritualisiertes Pathos, irgendetwas zwischen Horror-Show und Schwarzer Messe.

Das Ganze ist so stilisiert und entmenschlicht, dass man die tatsächlichen menschlichen Tragödien angesichts dieser Kunstfiguren nicht wahrnimmt. Die seltsamen, uneinheitlichen Bühnenlösungen von Ausstatterin Eugyeene Teh überzeugen in einem kurzen Moment am Ende, wenn so etwas wie ein ausgebrannter Bus langsam davonfährt… da ist man plötzlich in der Ukraine, wo Frauen und Kinder die Opfer sind und sein werden, so wie damals nach dem Trojanischen Krieg.

Vier Frauen und eine Chorführerin (die allein für alle Texte der „anderen“ zuständig ist), optische Schreckgespenster, deren Texte in ihrem Mischmasch nicht mehr zu identifizieren sind. Sie werden gebrüllt, geheult oder deklamiert, so, wie sich der kleine Moritz vielleicht die „Antike“ vorstellt, mit dem schlichten Ergebnis, dass das Publikum mit Sicherheit die meiste Zeit nicht erreicht wird. Da nützen auch die Darstellerinnen nicht.

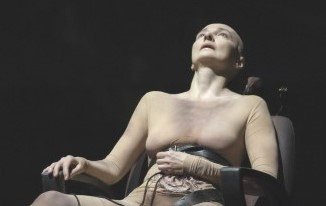

In den gewissermaßen als solche angekündigten Kapiteln eins bis vier ist Königin Hekabe die erste, die Gattin des Priamos, einst die Königin von Troja, Mutter einer zahlreichen Kinderschar, die, ebenso wie ihr Mann, fast alle im Krieg umgekommen sind. Sylvie Rohrer erscheint zu jung für die Matriarchin im Großmutter-Alter, und dass sie zu Beginn „nackt“ in einer Art gynäkologischem Stuhl kauert, tut ihrer königlichen Würde nicht gut.

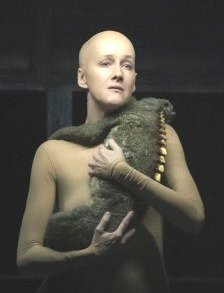

Als Nummer zwei ist ihre Schwiegertochter Andromache an der Reihe, die erschütterndste Rolle des Stücks. Nicht nur, dass Achill ihren Gatten Hektor geradezu geschlachtet hat, nun erweisen sich die Griechen als mindestens so pragmatisch wie die Römer und verlangen ihr auf Odysseus’ Geheiß ihren kleinen Sohn ab, um ihn über die Klippen in den Tod zu stürzen. Verbrannte Erde vom Standpunkt der Sieger, keine nächste Generation übrig lassen, die Rache nehmen könnte… Die Mutter-Tragödie der Andromache kommt trotz einer eindrucksvollen Leistung von Sabine Haupt hier nicht wirklich zur Geltung, dafür gibt es eine höchst unklare, aber schaurige Szene, wo Andromache und Hekabe vor einer Art Brutkasten (?) stehen, ihm ein Stück Fleisch (ein Herz???) entnahmen, darauf einstechen und dann beginnen, es zu verzehren. Der Kannibalismus geht auf das Konto der Regie.

Kassandra, die „Seherin“-Tochter von Priamos und Hekabe, die dann im Bett von Agamemnon landen wird, prophezeit Schlimmes und erinnert an tragische Frauenschicksale (Priamos’ Tochter Polyxena, Agamemnons Tochter Iphigenie, die beide geopfert wurden), aber dieser Monolog gibt nicht viel her, so eindrucksvoll klar ihn Lilith Häßle auch artikuliert.

Und Helena? Was bei Euripides eine wirklich spannede „Gerichtsszene“ wird, wo sie sich zwischen den Anklagen ihres Gatten und von Hekabe, der Mutter des Paris, verantworten muss, ist hier ein Monolog ohne wirkliche Zielrichtung. Patrycia Ziółkowska unterscheidet sich von den anderen Damen nur dadurch, dass sie zumindest die meiste Zeit in einem Goldkleid agieren darf…

Und innerhalb des Chores kommt Safira Robens als angebliche Chorführerin einzig zu Wort, auf Stichworte reduziert

Was hat die Regisseurin, die sich selbst als „queere Person und Feministin“ bezeichnet, für die „Troerinnen“ erreicht? Sie hat aus einem Stück, das wahrlich vom Elend der Verlierer (Vae victis!) erzählt, von elementarem Verlust, von Entwürdigung und Verzweiflung, ein geschmäcklerisches, ermüdendes und nicht einmal besonders interessantes Stück Regietheater gemacht. Wieder einmal. Schade darum.

Renate Wagner