Fotos: (c)Tommy Hetzel

WIEN / Burgtheater:

DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT von Karl Kraus

Eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen

Wiener Premiere: 5. September 2025

Krieg ist schrecklich. Ja eh

Dass „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus den Ersten Weltkrieg reflektieren, darauf käme man bei der Aufführung des Burgtheaters (die schon bei den Salzburger Festspielen gezeigt worden ist) höchstens zu Beginn. Da flattern Zeitungsseiten, Schlagzeilen und Zeichnungen von 1914 über die Viedeowände, die in der Aufführung von Dušan David Pařízek (Regie, Bühnenbild, Bearbeitung) noch eine so große Rolle spielen werden. Im übrigen ist die Monarchie (auch in den völlig unbestimmten Kostümen von Kamila Polívková) gänzlich ausgeklammert. Und auch sonst erinnert herzlich wenig an das voluminöse Original, das in Wien immer wieder gespielt worden ist. Hans Hollmann benötigte für seine Meisterinszenierung des Jahres 1980 sogar zwei Abende. Die waren nicht zu viel. Die dreieinviertel Stunden der Pařízek-Fassung sind es sehr wohl…

Natürlich sind die „Letzten Tage“ eine Szenenfolge, in der man sich nach Belieben bedienen kann. Dramaturgisches Zentrum (und auch Bindeglied des Ganzen) sind die Dialoge des Nörgler und des Optimisten. Diese Herren liefern quasi den Wiener Kaffeehaus-Kommentar zum Geschehen – in der Burgtheater-Aufführung fehlen sie völlig (bis auf ein paar unkenntliche Zitate aus dem Mund einer Dame, von der man nicht weiß, was sie soll).

Nichts hält die vom Regisseur destillierte Folge von Szenen zusammen, abgesehen davon, dass viele belanglos und verzichtenswert sind. Aber vor allem – sie sind kaum zu verstehen (übrigens auch akustisch nicht immer), die Figuren identifizieren sich nicht, es gibt keine innere Folgerichtigkeit, schon gar keine Spannung.

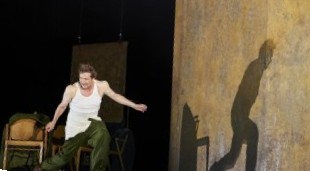

Zudem hat der Regisseur vor allem auf Formales gesetzt – sein Bühnenbild sorgt dafür, dass die Darsteller entweder als Silhouetten auf die Hintergrund-Wand geworfen werden (was viel künstliches Geturne ergibt) oder per Videokamera dort erscheinen. Dazu kommt eine gewaltsame, lautstarke Verballhornung der Sprache, deren einzige Funktion es zu sein scheint, dem Zuschauer in den Ohren zu dröhnen, und ein gewaltiger Soundtrack. Immer wieder wird gesungen- getanzt allerdings erst am Ende.

Denn etwa eine halbe Stunde vor Schluß „bricht“ die Aufführung – das Licht geht aus, eine irritierend lange Pause, dann öffnet sich der rote Vorhang. Und schließt sich wieder. Das Spiel wird mehrfach wiederholt, und was die Darsteller dazwischen bröckchenhaft liefern, ist entweder Slapstick oder unendlich geschwurbelte Belehrung, die nichts mit Karl Kraus zu tun hat (der hätte wohl nicht Waldheim, sein Pferd und seine Pflichterfüllung hier herein gequetscht).

Natürlich ist es klar, worum es Dušan David Pařízek hier geht, der sich, wie viele seiner Kollegen, überhaupt nicht für das Original interessiert. Er benützt Stückwerk von Karl Kraus, der ein genialer Sprachkünstler war, aber auch vor Hass und Gehässigkeit vibrierte (was heutzutage ja so besonders sympathisch wirkt), um etwas ganz Großartiges auszusagen: Krieg ist schrecklich.

Ja eh, würde der Wiener sagen, der immer wieder Sätze und Situationen wieder findet, die vermutlich auch in der von Krieg geplagten Ukraine spielen könnten. Nun wird kein Mensch im Publikum diesen Krieg billigen, keiner hat ihn verursacht, keiner kann ihn beenden, so gern er es auch möchte. Was also? Was nützen die politisch korrekten Aussagen, wenn sie dem Publikum in einer vordringlich quälenden Aufführung aufs Auge gedrückt werden?

Pařízek hat die Figur der von Kraus so gehassten Kriegsberichterstatterin Alice Schalek in den Mittelpunkt gestellt, sie ist auch die einzige Gestalt, die man immer erkennt – und Marie-Luise Stockinger ist eine Meisterin darin, sich ordinär die Seele aus dem Leib zu schreien. Dörte Lyssewski fällt mit zwei Rollen auf, der Schauspielerin, die aus der russischen Gefangenschaft zurück kommt und sich von der Journalistin die Worte so im Mund verdrehen lassen muss, bis sie im damaligen Sinn politisch korrekt sind. Und als Mutter, die bedauert, dem Krieg keinen Sohn opfern zu können (weil ihrer noch zu klein ist), blickt sie wohl schon auf das Nazi-Mutterkreuz voraus… An Elisa Plüss (die ein paar Textpassagen des Nörglers bekommen hat) fällt vor allem auf, wie absichtsvoll grauenvoll sie die Sprache verformen muss.

Dazu kommen vier männliche Darsteller – Michael Maertens schafft es, so farblos-unauffällig zu sein, dass man gar nicht merkt, dass er da ist. Von den Herren Felix Rech und Peter Fasching ist Ähnliches zu sagen. Branko Samarovski darf ein paar Wiener Klischeefiguren darstellen und am Ende ein bekanntes Zitat aussprechen: Mir bleibt nichts erspart.

Das Publikum allerdings kann sich diesen mühseligen, über weite Strecken auch unseligen Abend verlustlos ersparen.

Renate Wagner