Fotos: Burgtheater / Horn

WIEN / Burgtheater:

DIE HERMANNSSCHLACHT von Heinrich von Kleist

Premiere: 28. November 2019

Wenn der Direktor des Hauses vor der Premiere im Foyer zu finden ist und mit großer Umarmung angereiste Gäste aus Deutschland begrüßt, dann ist das Burgtheater wieder einmal der Nabel der deutschsprachigen Theaterwelt. Diesen Ruf hat sich Martin Kusej erworben. Seine erste Direktoren-Premiere nur für Wien galt nun der „Hermannsschlacht“ von Kleist – vielleicht eine kleine Peymann-Reminiszenz (?), denn auch dieser brachte dieses Stück (allerdings in seiner Bochumer Inszenierung) zu Beginn seiner Direktion nach Wien.

Wenn je ein Stück „ein politisch’ Lied“ war, dann dieses – und das offenbar zu jeder Zeit. Als Kleist die Geschichte des Cheruskerfürsten, der vermutlich gar nicht Hermann hieß (man kennt ihn in der Überlieferung nur unter seinem römischen Namen Arminius, hat ihn aber schnell „germanisiert“) 1808 schrieb, fand er eine Situation vor, die tatsächlich jener im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus ähnelte. Damals wollte das Rom des Kaisers Augustus (so wie Julius Caesar Gallien in das Römische Reich eingebracht hatte), sich über den Rhein hinaus ausdehnen und Germanien unterwerfen, das sich als ein Konglomerat verschiedener, miteinander rivalisierender Stämme präsentierte. Dank „Hermann“, seiner Tricks und seines Verrats, wurden drei römische Legionen vernichtet und die Römer für alle Zeiten zurückgeschlagen. Sie kamen nie wieder über den Rhein.

Zu Kleists Lebzeiten hatten es die Truppen Napoleons schon bis nach ganz Deutschland geschafft. Auch hier gab es zahlreiche verschiedene Fürstentümer und Königreiche, mit denen Napoleon virtuos jonglierte und sie nach bekanntem Beispiel gegeneinander ausspielte. Allerdings war damals (wie nicht nur Kleist innigst hoffte) kein „Hermann“, kein Gegner gleicher Größenordnung in Sicht, erst der russische „General Winter“ beendete die Napoleonischen Siegesserien.

Es war ein parallel konstruiertes Zeitstück, das Kleist damals schrieb, und man kann nicht sagen, dass er Hermann negativ betrachtete. „All Is Fair in Love and War“ stammt von einem englischen Dichter, und kriegsführende Mächte aller Seiten haben sich stets daran gehalten. Wenn Hermann also zwischen den Germanenfürsten taktiert und die Römer belügt (was diese, hatten sie ihn doch als Römer mit ihren Idealen erzogen, nie für möglich gehalten hätten), so waren das damals „legitime“ Vorgangsweisen.

Für Martin Kusej hingegen ist Hermann der faschistoide Tückebold schlechthin, der Mann, dem kein Mittel zu schmutzig ist (Fake News – die Vergewaltigung eines jungen Mädchens ausschlachten, um den Volkszorn anzuheizen), und der sich im letzten Bild als der neue „rechte“ Führer par excellence gebärdet. Alle Kollegen erscheinen nur in ihrer Burschenschafter-Montur, er selbst trägt zum Frack die Reitstiefel der Nazis, sieht drein wie Goebbels und schwört, „Wir oder unsere Enkel, meine Brüder!“ würden gegen Rom ziehen und es zerstören. Es verwundert, dass Kusej hier nicht Hitlers Einzug in Paris projiziert, schließlich wäre das die Rache der späteren deutschen Generationen an Napoleon gewesen… Der entsprechenden Sprache („Mordbrut“, „Haß ist mein Amt“) hat sich Kleists Hermann schließlich schon bedient.

Dennoch hängt dieses letzte Bild deutlich in der Luft. Denn was man bis dahin sieht, ist nicht gerade mit jenem mitreißendem Theatertemperament gesegnet, das der Faschismus zweifellos hatte (sonst hätte er nicht so viele Menschen betören können). Im Gegenteil – bei den Germanen geht es geradezu langweilig zu. Die Fürsten, die man ohnedies nicht auseinander halten kann (und erkennt man einen Schauspieler, ist er dann durch Doppelbestzungen auch nicht der, an den man sich zu erinnern meint), gehen höchst unemotional miteinander um, und vor allem Hermann bedient sich den ganzen Abend hindurch einer so gleichförmigen, fast gleichgültigen Mezzavoce-Ausdrucksweise, dass man sich fragt, ob er überhaupt mitspielt. (Als Thusnelda einmal erklärte, sie verstehe gar nichts, gab es den nicht unberechtigten Zwischenruf: „Wir auch nicht!“)

Aber man kennt mittlerweile Kusejs geradezu immanentes Bedürfnis, Erwartungen zu unterlaufen, hier wohl in der Meinung, „aufgeregte“ Interpretationen dieses aufgeregten Stücks habe es schon genügend gegeben. Also versuchen wir’s gelassen, was dem Abend allerdings unendlich viel von seiner Wirkung nimmt. Er ist immerhin noch dreieinviertel Stunden lang, und das, obwohl der Text enorm (und sehr gut) gekürzt wurde: Kleists Sprache ist nämlich manchmal so komplex, dass man sich schon beim Lesen schwer tut, auf Anhieb zu verstehen, was er meint. Die Aufführung hat das Essentielle so weit gut gerafft – erzählt aber dennoch die Geschichte der Germanenfürsten im Grunde unzureichend. Sie gehen in einer gesichtslosen Menge unter, und Kleist hat doch einige so genau gezeichnet.

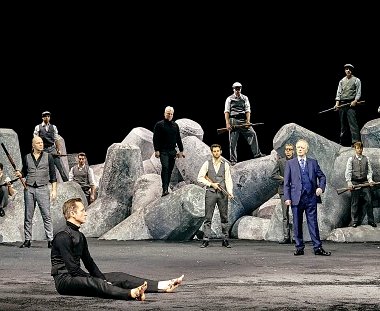

Wieder einmal weiß man nicht, wo man sich befindet. Auf der Bühne (Martin Zehetgruber) liegen – ja was? Am ehesten sind es Steinskulpturen, die an die Torsi von Menschenfiguren erinnern. (Oder es sind stilisierte Bäume oder stilisierte Riesenknochen oder Steine oder, wenn’s grün beleuchtet ist, ein Wald oder gar nichts, einfach eine Spielebene.) Dazu gibt es zweimal ein Karussell, zuerst für Hermann und Thusnelda, später geradezu überfüllt mit nackten Menschen. Sorry, diese Botschaft hat sich nicht erschlossen. Die an sich grausame, aber theaterwirksame Szene (typisch Kleist, fast unerträglich), wo sich Thusnelda an dem Römer Ventidius rächt und ihn im Bärenkäfig einsperrt, wo er prompt zerfetzt wird, kommt zu keinerlei Wirkung. Anderes, von Kleist stark gemeint (etwa wenn dem Verlierer Varus in seiner Sterbestunde ein geheimnisvolles Alraunen-Geschöpf erscheint), ist gänzlich unpoetisch verschenkt.

Bibiana Beglau (Thusnelda), Bardo Böhlefeld (Ventidius, Legt von Rom)

Man fragt sich, wofür sich Kusej eigentlich interessiert hat an diesem Stück, außer dass er Passagen der Römer auf Latein übersetzen ließ (man darf die Übersetzung dann mitlesen, und das ist gut, denn das Genuschel, das man von der Bühne hört, erinnert wenig an das, was man in der Schule gelernt hat). Stellt man die Frage: Wer ist Thusnelda? so kann die Antwort nur lauten: Bibiana Beglau. Das bedeutet allerdings, dass die staunende Bewunderung, die man ihrer Martha bei Albee und ihrem Mephisto entgegen gebracht hat, nun schwindet angesichts des Eindrucks, sie wiederhole wieder und wieder ihre jetzt schon bekannten Effekte. Nicht nur in den grotesken Verbiegungen ihres von ihr offenbar gern ausgestellten Körpers, auch in einer gewissen Vorliebe für Extreme: Die erste Szene, wo sie auf Ventidius liegt und blutüberströmt immer wieder offenbar in rohes Fleisch beißt (er hat schließlich gerade einen Eber erlegt), wirkt auf Anhieb, als ob sie sich als Vampir an ihm gütlich tut – und ist überhaupt von ausgesuchter Scheußlichkeit. Dann wiederum benimmt sich das „Thuschen“ (wie liebevoll hat Voss die Dene mit dieser Anrede geneckt, wie gar nicht existent ist diese Liebessprache zwischen Hermann und ihr in dieser Inszenierung) ausgesprochen blöd und naiv. Weniger kindlich als kindisch. Klettert aber hoch auf die Käfigwand, um zuzuschauen, wie Ventidius von der Bärin zerrissen wird…

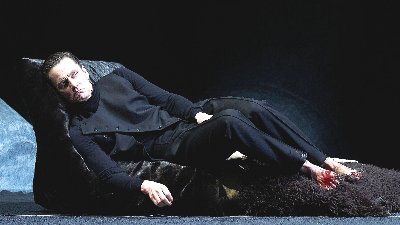

Ja, und Hermann? Er tut vor dem letzten Akt gar nichts. Bewegt sich gemessen und so wenig wie möglich, spricht nebenbei seinen Text, würde im Geschehen untergehen, wüsste man nicht, wer der barfüßige Mann ist. Ein Faschist, ja, aber es braucht viel Nachdruck, um es uns im letzten Bild zu zeigen. Markus Scheumann ist das, was Kusej aus ihm macht, der Anti-Hermann (man muss ja wirklich nicht gleich an das überdimensionale Hermann-Denkmal in Detmold denken, womit die Deutschen es wirklich übertrieben haben – aber das war in der zweiten Hälft des 19. Jahrhunderts!). Was lernen wir daraus? Politiker agieren leise? Also, wenn man sich die alten und neuen „Rechten“ ansieht – leise sind die nicht…

In einer Welt, wo die Kostüme nichts aussagen (Alan Hranitelj), erscheint Quintilius Varus im blauen Maßanzug mit Krawatte und ist mit Falk Rockstroh nicht nur ziemlich alt besetzt, sondern erweckt auch kaum den Eindruck, dass er aktiv am Kampf teilnehmen würde. Immerhin ist er der Einzige neben dem Paar Hermann-Thusnelda, der an diesem Abend sein eigenes Profil gewinnt. Im geringeren Ausmaß noch der Ventidius von Bardo Böhlefeld, und das war es schon. Alle anderen werden von Kusej wie Statisterie mit Text behandelt.

Besonders stürmisch war der Jubel nicht, dafür setzten die Buh-Rufer immer wieder mit Nachdruck an. Ist doch am schönsten für einen Regisseur, wenn er „umstritten“ bleibt. Sonst wär’s ja fad.

Renate Wagner