WIEN / Orangerie im Unteren Belvedere:

HERAUSFORDERUNG MODERNE

WIEN UND ZAGREB UM 1900

Vom 20. Oktober 2017 bis zum 18. Februar 2018

Das gab es in Zagreb auch…

Das Phänomen kannte man schon im alten Rom. Dass die Großstädte der „Provinzen“ ihren Ehrgeiz darein setzten, in ihren Bauten so prachtvoll, in ihren Künsten so neu zu sein wie die Hauptstadt. Das wiederholte sich in der k.u.k. Monarchie – rund um die „Kaiserstadt Wien“ pulsierte das Leben in den anderen Großstädten des Habsburger-Reichs. Budapest, Prag, Lemberg. Und im Kronland Kroatien: Zagreb. Eine Kunstwelt, von der wir hierzulande zu wenig wissen (den Namen des großen, international berühmt gewordenen Ivan Meštrović ausgenommen). Das Belvedere hat nun in Zusammenarbeit mit Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, in der Orangerie eine vergleichende Großausstellung der beiden Städte in der Epoche um 1900 ausgerichtet, die „alle Stückerln spielt“. Rund 130 Arbeiten von 29 kroatischen und 15 österreichischen Künstlern bieten nicht zuletzt ein Fest fürs Auge.

Von Renate Wagner

Der Blick nach Wien In der Verwaltung zwischen Österreich und Ungarn geteilt, wandte Kroatien seinen „künstlerischen“ Blick in Richtung Wien. Gleich zu Beginn der Ausstellung in der Orangerie (Kuratorinnen Irena Krasevac und Petra Vugrinec konnten in kroatischen und Wiener Beständen schwelgen) wirft man den Blick auf ein großes Gemälde von Vlaho Bukovac, „Lang lebe der König“ benannt (1986). Wehende Fahnen, Mädchen mit Schärpen, eine Blaskapelle begrüßen den Mann, der einfach durch die Macht seiner Person diese Monarchie zusammen hielt: Kaiser Franz Joseph, der Zagreb 1895 besuchte. Es ist die ausklingende Monarchie, die auch in Kroatien denselben künstlerischen Aufschwung brachte wie in den anderen großen Städten und die nun in der Orangerie so reich dokumentiert war.

In Zagreb gab es das auch Die Künste blühten. Fotos belegen, dass man sich architektonisch vor Wien nicht verstecken musste, dass die Repräsentationsgebäude Zagrebs in pompösem Historismus prunkten, dass man neue Villen sowohl im alten Biedermeierstil wie auch im modernen Jugendstil bauen ließ. Schüler von Otto Wagner, Anhänger von Adolf Loos, Bewunderer von Josef Hoffmann leisteten als Architekten Bemerkenswertes. Auch die angewandte Kunst blühte: Ob Möbel (anmutig bemalte Kastentüren von Robert Auer), ob in der Mode (es findet sich ein Kleid von Bela Csikos Sesia ausgestellt, das das Wiener Reformkleid mit einem Hauch von Folklore kombiniert), ob exquisites Geschirr, ob „jugendstilartige“ Kunstzeitschriften – alles gab es in Zagreb auch.

In Wien ausgebildet, in der Heimat angewandt Viele der ausgestellten Gemälde zeigen, dass die kroatischen Maler ihre Einflüsse aus vielen Quellen bezogen – von den Landschaftsmalern, von den Künstlern des Historismus, vor allem aber von jenen der Secession. Da Zagreb keine eigene Kunstakademie hatte, kamen viele Talente nach Wien, um sich hier in der Kunstgewerbeschule und der Akademie der bildenden Künste auszubilden, was natürlich auch nachhaltige Prägung ihres Schaffens nach sich zog. Robert Auer etwa, trotz des deutschen Namens Kroate, schuf ein Bildnis seiner gleichfalls malenden, in der Schau vertretenen Gattin Leopoldine Auer, das keinen Vergleich scheuen muss.

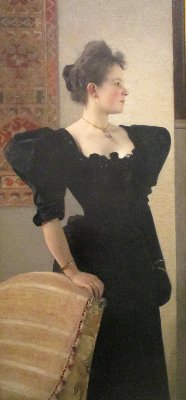

Vlaho Bukovac Einer der wichtigsten unter den kroatischen Künstlern ist Vlaho Bukovac (1855–1922), der schon an der ersten Ausstellung der Secession 1897 teilnahm und den man durchaus im Vergleich zu Klimt sehen kann – in der Biographie, aber auch gelegentlich in den Werken: Die Ausstellung zeigt Klimts „Frauenbildnis“ von 1894 neben Bukovac’ Bildnis der Vilma Babic Gjalski von 1985 und wird tiefe Verwandtschaft finden. Bukovac, der der kroatischen Secession vorstand, teilt mit Klimt auch, dass beide mit den „Behörden“ zusammen stießen und aus der Gunst der Mächtigen fielen (was ihr Schaffen nicht beeinträchtigte). Dennoch – Kaiser Franz Joseph soll Bukovac sehr geschätzt haben.

Ivan Meštrović Mit dem Fortschreiten in der Ausstellung wird man mehr und mehr mit dem Phänomen der Skulptur und solcherart mit Ivan Meštrović (1883–1962) konfrontiert, der 1900 nach Wien kam, Mitglied der hiesigen Secession wurde und damals schon mit seinen stilisierten, kraftvollen, teils monumentalen Werken Aufsehen erregte (später ist er in die USA emigriert). Der Industrielle Karl Wittgenstein sammelte ihn, eine Skulptur von dessen Gattin Leopoldine ist in der Ausstellung zu sehen.

Die Frauen Die Rolle der Frauen war nicht so groß, wie sie hätte sein können, aber unter den gegebenen Umständen – die Frauen auch das Kunststudium noch nicht leicht machten – bemerkenswert. Die Ausstellung widmet sich sieben österreichischen und kroatischen Künstlerinnen, wobei Nasta Rojc (die vor einiger Zeit in Wien aus kroatischer Initiative eine Personale erfuhr) besonders bemerkenswert ist, die ihre Emanzipation (sich selbst etwa im Jagdgewand mit Flinte) geradezu malte. Leopoldine Auer Schmidt, ihrem Gatten von Wien nach Zagreb gefolgt, war in ihrer neuen Heimat höchst aktiv und betrieb eine eigene Kunstschule.

HERAUSFORDERUNG MODERNE

Wien und Zagreb um 1900

Orangerie im Unteren Belvedere

20. Oktober 2017 bis 18. Februar 2018

Täglich 10 bis 18 Uhr Freitag 10 bis 21 Uhr