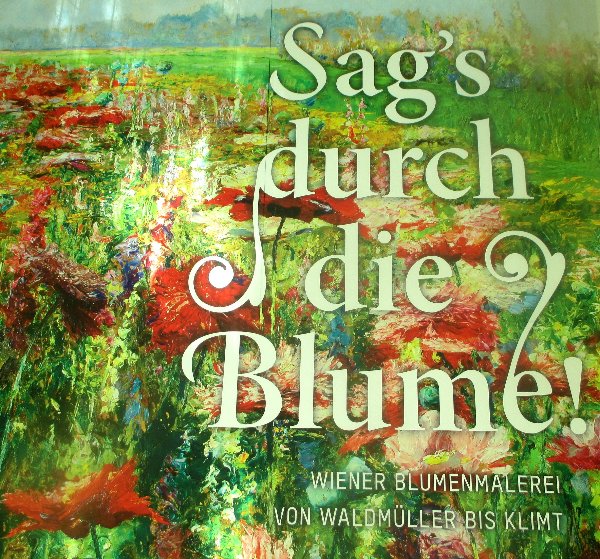

WIEN / Unteres Belvedere / Orangerie:

SAG’S DURCH DIE BLUME!

Wiener Blumenmalerei von Waldmüller bis Klimt

Vom 22. Juni 2018 bis zum 30. September 2018

Blumen mit Variationen

Blumen haben einen ungeheuren Vorteil: Sie sind schön. Sie haben einen Nachteil: Sie sind heikel. Denn man kann diese Schönheit gern zum Kitsch erklären. Eine Ausstellung, die sich „Sag’s durch die Blume“ nennt, ist nicht unproblematisch und vor allem nichts, was man von einer Direktorin wie Stella Rollig erwartet hätte. Allerdings bekommt man in der Orangerie des Belvedere einen interessanter Themenüberblick geboten, der den Möglichkeiten der „Blumen“ in der Malerei über zwei Jahrhunderte nachgeht.

Von Renate Wagner

Nicht nur Komtessen Arthur Schnitzlers Komtesse Mizzi, die Titelheldin seiner einaktigen Komödie, pflegt ein Hobby, wie man es ihresgleichen huldvoll zugesteht. „Blumerln“ male sie halt, meinte ihr gräflicher Vater ein bisschen herablassend. Das ist unverfänglich, für Frauen erlaubt, lässt keine sozialen oder gar erotische Implikationen befürchten. Tatsächlich wurden „Stillleben“ im breitesten Wortsinn ebenso wie Landschaften, also Kunstwerke ohne Menschen, im allgemeinen als die unproblematischsten, harmlosesten Genres erachtet. Aber keinesfalls als die anspruchslosesten. Wenn die Wiener Ausstellung als Signalnamen Waldmüller und Klimt in den Titel nimmt, bedeutet das nicht, dass man das Thema nicht weiter zurück verfolgt. Und breiter aufstellt.

Von griechischen Vasen bis zur Jugendstil-Keramik Eine griechische Vase, die Blumen quasi in Pünktchen darstellt, ist wohl das älteste Stück der Ausstellung, das neben dem absoluten Schwerpunkt Malerei auch das eine oder andere „kunstgewerbliche“ Stück bietet (vor allem bemalte Vasen, die blumenbemalten Service lässt man aus). Wenn Michael Powolny allerdings weiße Keramik-Putten mit Blumenkränzen schmückt, dann bricht das, was man unter Kunst versteht, ein und wandelt sich in Betulichkeits-Kitsch. Da war, was die Kaiserliche Porzellanmanufaktur davor an Blumenmotiven malen ließ, durchaus anspruchsvoller.

Durch die Jahrhunderte Bis zum „Blumen-Bruegel“ geht die Ausstellung, die versucht hat, mit eigenen, mit kollegialen Wiener und Österreichischen Beständen auszukommen und wenig zu leihen, nicht zurück, wohl aber bis ins 18. Jahrhundert, wo Blumen ein Bestandteil der kunstvollen Stillleben waren, die besonders auf die Kunstfertigkeit des Malers (Spiegelungen im Wasser von Vasen z.B.) konzentriert waren. In einer Habsburgischen Welt, wo Kaiser (vor allem Franz Stephan von Lothringen und Kaiser Franz II./I.) besonders an der Natur und der Botanik interessiert waren, fand man fruchtbaren Boden für eine Kunstform, die sich auf Blumen konzentrierte.

Der kunstvolle Selbstzweck Die Beispiele der Ausstellung zeigen, wie man mit „Blumen“ auf der Leinwand ideologisch umgehen konnte. Löste man sie von ihren Stengeln und Wurzeln, also aus der Natur ab, dann wurden sie zu „Kompositionen“ in Vasen, wo die Künstler mit unendlicher Variationsfülle Formen und Farben kombinieren konnten: Da reiht die Ausstellung ein Meisterwerk ans nächste (u.a. natürlich Waldmüller), da gibt es quasi künstlerische Wettstreite, der Natur das Originellste, aber auch Kunstvollste abzuringen (wobei auch die Primel-Bescheidenheit ein Kunststück ist).

Dekoration, Accessoire Die Blumenstücke, die für sich selbst stehen, könnten aber auch in den Dienst anderer Elemente treten, also zur Dekoration werden – ein Blumenmuster am Gewand, ein Strauß, der ein altes, sitzendes Ehepaar quasi „erhellt“, Bekränzung für ein Madonnen-Relief. Und ein Maler wie Romako wäre nicht er selbst, wenn er die „Rosenpflückerin“ mit ihren Blumen nicht geradezu „umkränzen“ würde und daraus bei aller Unschuld auch einen erotischen Effekt erzeugte.

Die „Blumenlandschaft“ Mit Landschaftsbildern, in denen Blumen quasi die Hauptrolle spielen, nähert man sich dem Ende der Ausstellung – ob Emil Jakob Schindler, ob Carl Moll, ob Theodor Hörmann, das sind thematisch „kombinierte“ Meisterwerke „mit Blumen“. Hier stehen dann auch die Meisterinnen des späten 19. Jahrhunderts mit ihren Werken, Marie Egner und Olga Wisinger-Florian (ein Beispiel von Tina Blau zeigt nur, dass sie viel besser Bäume malte als Blumen).

Ornament und Existenz Die Großmeister des Fin de Siècle stehen am Ende (Kolo Moser hat Blumen mit Dekorelementen verbunden) – Klimt, der Blumen so meisterlich in seine Landschafts-Ornamente hineinkomponiert hat, und schließlich Schiele, dessen „Sonnenblumen“ nun gar nicht mehr an die Welt der Blumenmalerei anknüpfen, nichts mehr vom Strahlen einer Van Gogh’schen gelben Sonnenblume haben, sondern nur noch Brüchigkeit und Absterben bedeuten. Ein weiter Weg, der hier ausgeschritten wird.

Orangerie, Unteres Belvedere

Sag’s durch die Blume!

Wiener Blumenmalerei von Waldmüller bis Klimt

Bis 30. September 2018,

Täglich 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 21 Uhr