WIEN / Albertina / Basteihalle:

WELTEN DER ROMANTIK

Vom 13. November 2015 bis zum 21. Februar 2016

Die alternativen Weltbilder der Romantik

Die Welten der Romantik, die die Albertina bietet, sind Welten aller Arten – Themenwelten, Gefühlswelten, Ideologiewelten, kurz, es wird hier versucht, nicht nur ein paar schöne Stimmungsbilder hinzustellen, sondern eine Epoche tatsächlich zu durchleuchten. Dass den Besucher in der tief liegenden Basteihalle des Hauses dennoch eine überwältigende Fülle an Schönheit empfängt, ist ja nicht unbedingt ein Fehler.

Von Heiner Wesemann

Romantik – der schillernde Begriff „Romantik“ hat als Manifest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele Künste besetzt, die Musik, die Literatur (mit ihrer „Blauen Blume“) und natürlich die bildende Kunst. Man antwortete auf eine harte Wirklichkeit, die lange Zeit von den Napoleonischen Kriegen gezeichnet war, und man stellte sich gegen die Dominanz der Vernunft, wie sie die Französischen Revolution mit sich gebracht hatte. Die neue Veränderung setzte Gefühle gegen den blanken Verstand, Metaphysik gegen harte Realität. Die Welt müsse „romantisiert“ werden, forderte Novalis. Der alte Goethe hingegen, der genial-kühle Kopf, hielt solchen Überschwang schlechtweg für „krank“…

Der problematische Ausgangspunkt Von der Entstehungszeit ein Zeitgenosse, in der Aussagekraft das Gegenteil der Romantiker: Goya. Die Ausstellungskuratoren (Christof Metzger und die vor einigen Monaten verstorbene Cornelia Reiter) haben sehr viel Goya an den Beginn des Rundgangs gestellt, und vor allem der mehr als einen Quadratmeter große „Coloso“ (auch wenn man ihn mittlerweile nur noch für „Goya-Schule“ hält). Er schreitet als gewaltige Bedrohung durch die Welt. Und noch ein Gegenpol – der Schweizer Johann Heinrich Füssli, der mit der Dämonie seiner Bilder weiter ging als die Romantiker je: Füsslis „Schweigen“ (um 1800) wirkt „moderner“ als alles andere, was man in dieser Ausstellung sieht. Aber Positionen lassen sich ja am besten als Gegensätze darlegen.

Der Aufstand der Jungen Es war, wie diese Ausstellung klar macht, nicht der erste Aufstand und Auszug der Jungen, als sich die Sezessionisten um 1900 von der akademischen Welt abspalteten. Im Grunde geschah dasselbe schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Es waren die Gaststudenten aus Deutschland, Friedrich Overbeck aus Lübeck und Franz Pforr aus Frankfurt, die der Wiener Akademie protestierend den Rücken kehrten und 1808 einen nach dem Evangelisten Lukas benannten Künstlerbund gründeten. Deutsches Mittelalter und italienische Renaissance nahmen sie als Vorbilder, Religion und Geschichte sollten ihre Themen sein. 1810 gingen sie nach Rom, nannten sich „Nazarener“ und haben ihre Ideologie gemalt. Die Ausstellung zeigt Overbecks raffaeleske Idylle „Italia und Germania“, allerdings nicht das Gemälde, aber immerhin als Graphik (Leihgabe aus München). Etliche Mitglieder des „Bundes“ sind mit zentralen Werken vertreten.

Religion und Mittelalter Es hatte etwas von Welt- und Gegenwartsflucht, wenn die Künstler sich in die mittelalterlichen und „altdeutschen“ Welten zurückzogen, zu Faust (Peter Cornelius, Franz Krammer), den Nibelungen, Tannhäuser (Karl Russ) – Richard Wagner nahm da in seinen Opern nur vorhandene Strömungen auf. Ebenso ging es vielen Künstlern nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs darum, angesichts des nun neuen „Kaisertums Österreich“ den Habsburgischen Mythos zu stärken. Mit „Kaiser Maximilian I. in der Martinswand“ von Moritz von Schwind wird hier ein Schlüsselwerk gezeigt, Habsburg und Frömmigkeit verbindend. Joseph Führich ( „Wiener Kreuzweg“) und Leopold Kupelwieser („Die Heiligen Drei Könige“) bieten die religiöse Repräsentativ-Kunst der Epoche, die für unseren Geschmack leicht ins Kitschige abgleiten kann.

Das menschliche Gesicht Ideologiewandel auch beim Porträt, nicht das Repräsentative steht im Mittelpunkt, sondern gewissermaßen die „Seele“. So haben die Künstler der Romantik den Menschen gesehen. Man schreitet „Köpfe“ ab, absichtsvoll schmucklos ins Bild gestellt, dass nur die Konzentration auf den Ausdruck, die Suche nach der Persönlichkeit bleibt. Der bürgerliche Zug der Epoche (die ja in Österreich teilweise parallel zum „Biedermeier“ verläuft), ist sehr stark ausgeprägt, allerdings zeigen die meisten Gesichter weniger „Bescheidenheit“ als Charakterstärke.

Schwerpunkt Landschaft Die „romantische“ Landschaft mit ihren Schluchten, Wasserfällen, teils wilden Wäldern und Meeresszenen gab den Künstlern mehr Freiheit als das Andachts- oder Historienbild. So, wie in Webers „Freischütz“ (1821) der Wald nicht mehr idyllisch, sondern dämonisch und bedrohlich ist, haben die Künstler der Romantik (etwa Carl Blechen) die Natur begriffen, wenn sie nicht der Kontemplation (Ferdinand Olivier) gelten sollte. Dazu kommen die Naturphänomene wie Nebel oder Schnee, dazu kommt die Nacht und der Mond – die Ausstellung hat Beispiele zu allen Blickpunkten zu bieten, hier ist vieles dann spektakulär.

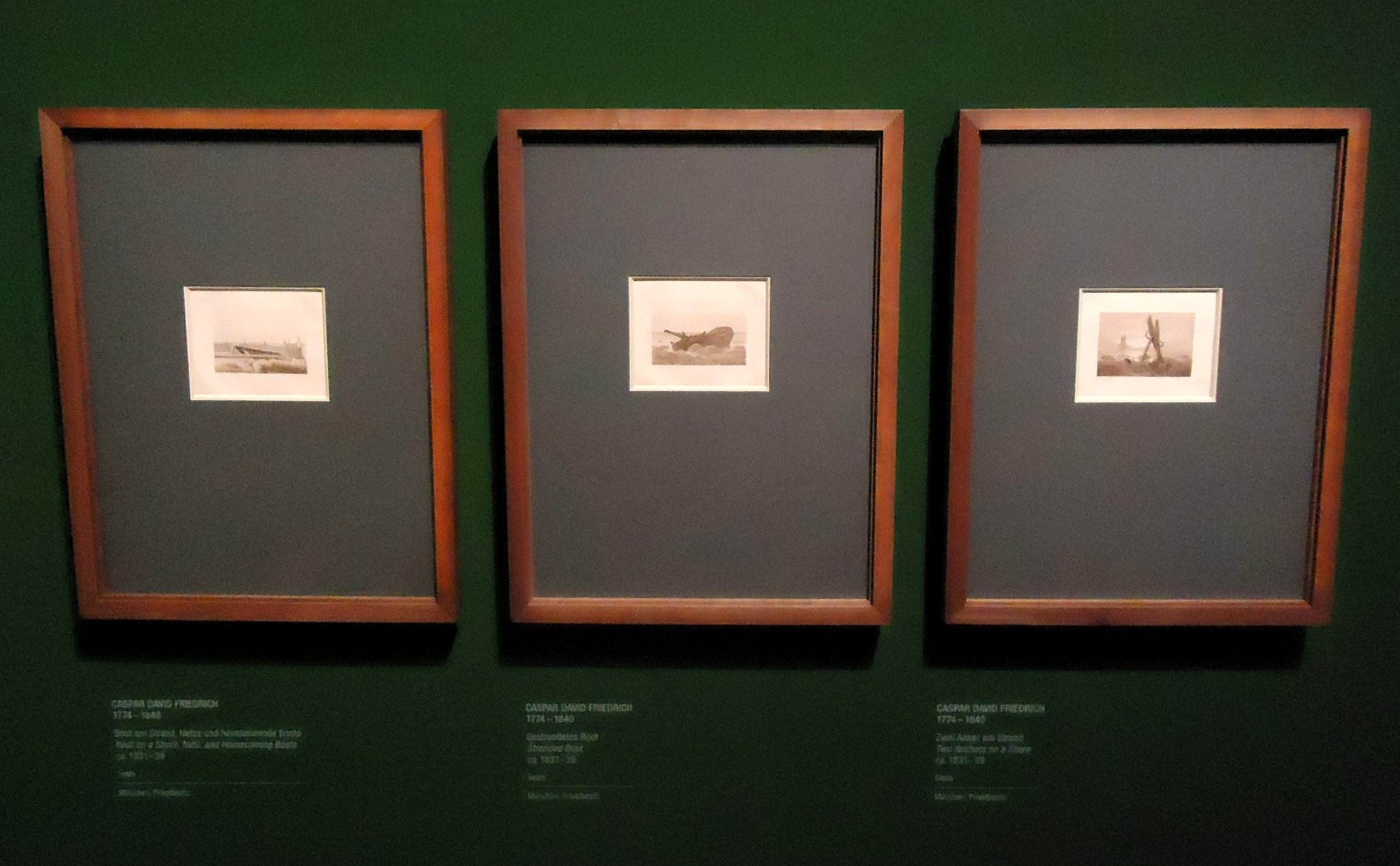

Höhepunkt: Caspar David Friedrich Im thematisierten Gegensatz zwischen den Künstlern des Südens (die teilweise von Wien nach Italien zogen) und jenen des in jeder Hinsicht kühleren Nordens, sind auch Friedrich Schinkel („Gotische Kirche auf einem Felsen am Meer“), Philipp Otto Runge (ein Porträt und zahlreiche Naturstudien-Graphik) und vor allem Caspar David Friedrich vertreten. Seine Werke stellen einen unleugbaren Höhepunkt der Ausstellung dar: Seine „Lebensstufen“ sind das Signetwerk der Ausstellung (für Plakat und Katalog), auf den ersten Blick Menschen vor einer Meereslandschaft und einem Abendhimmel, beim zweiten Blick ein tief philosophisches Werk. Von besonderer Meisterschaft sind auch seine kleinformatigen rötlichen Sepia-Zeichungen aus Münchner Privatbesitz, imaginäre Landschaften, in die sich mancher Besucher bestimmt hineinversenken kann.

Albertina: „Welten der Romantik“

Bis 21. Februar 2016, täglich von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 21 Uhr