Fotos: Wesemann, in der Ausstellung fotografiert

WIEN / Albertina / Propter Homines Halle:

RAFFAEL

Von 29. September 2017 bis zum 7. Jänner 2018

Wie Vollkommenheit entsteht

Foto: APA

Foto: APA

Es zählt zu den wichtigsten Projekten von Klaus Albrecht Schröder als Direktor der Albertina, die in seinem Haus befindlichen Konvolute von Graphiken der größten Künstler – Dürer, Rembrandt, Michelangelo, Brueghel – aufzuarbeiten und in bahnbrechenden Ausstellungen zu präsentieren. Raffaels Graphiken in Kombination zu einer Vielzahl seiner Gemälde ist zu einem Ausstellungs-Höhepunkt geworden, der Kunstfreunde zu Hunderttausenden in Bewegung setzen müsste.

Von Heiner Wesemann

Raffael Der Mann, der keinen Nachnamen zu haben scheint (er hieß Santi): Man braucht ihn nicht zur Identifikation, ebenso wenig wie der Nachname Buonarotti nötig ist, Michaelangelo zu definieren (und, auf anderer Ebene, Bonaparte für Napoleon). Es sind die größten Namen (auch Leonardo oder Tizian zählen dazu), die einfach für sich selbst stehen, es kann keine anderen geben. Raffael, Sohn eines Künstlers, 1483 in Urbino geboren (wo man sein Geburtshaus besichtigen kann), wurde in Perugia ausgebildet, hatte Erfolge in Florenz, war in Rom einer der geschätztesten Künstler, bevor er dort 1520 (erst 37 Jahre alt, vielleicht an der Pest, vielleicht an einer Geschlechtskrankheit) starb. Vor ihm waren Michelangelo und Leonardo die Größten, nach ihm kam Tizian, Raffael stand in einer grandiosen Mitte der Hochrenaissance, veredelte die Kunst zu manchmal überirdischer Schönheit (von der Nachwelt auch zu Kitschzwecken benützt – man denke an seine kleinen Engel, die am unteren Rand der Sixtinischen Madonna hereingucken).

Verschränkung der Künste Die Albertina mit ihrem beachtlichen Oeuvre an Raffael Zeichnungen hat diese auch zu einem permanentem Forschungsprojekt erhoben. Hier werden zum ersten Mal die vielen Graphiken Raffaels, die mit zu den kostbarsten Besitztümers des Hauses zählen, mit den umfangreichen Beständen des Ashmolean Museum von Oxford zusammengebracht. Darüber hinaus bieten 18 höchstrangige Gemälde aus den größten Museen der Welt eine einmalige Gelegenheit, den Weg der Raffael-Werke von der Studie bis zum fertigen Gemälde zu verfolgen. Raffael hat stets Einzelstudien angefertigt, ganze Szenen, aber etwa auch „Draperie“-Studien, wo er einfach zeichnend ausprobierte, wie Stoff fällt. Man sieht auch ein erhaltenes Beispiel eines originalgroßen „Kartons“, die äußerst selten sind, da diese Vorzeichnungen bei der „Übersetzung“ in Wandmalerei meist kaputt gingen. Die Ausstellung, die auch – mit dunkelblauen und dunkelroten Wänden, mit großen fotografischen Aufrissen von Bilddetails – wunderbar gestaltet ist, bietet Vergleichs- und Arbeitseinblicke, wie man sie selten je empfangen hat. Der Weg zur Vollkommenheit vieler Raffael-Werke ist nachzuvollziehen.

Meister der Gesichter Man betritt die Ausstellung und wird von dem berühmtesten aller Raffael-Selbstporträts begrüßt, das aus den Uffizien kam. (Direktor Schröder lobt die Zusammenarbeit mit dem dortigen Chef, Eike Schmidt, der bekanntlich das KHM übernehmen wird.) Das Bild wurde von dem vielleicht 17-, 18jährigen gemalt und zeigt ihn als wahren Meister des Ausdrucks, ein junges, dabei geheimnisvolles Gesicht, in dem sich Fragen an die Welt und das Leben spiegeln. Weitere Porträts zeigen Raffaels Fähigkeit, äußere „Glätte“ mit stark individuellem Ausdruck zu verbinden. Zwei Gemälde, die man unter historische Genremalerei einordnen kann, bieten Bewegheit, die eher untypisch anmutet – die stürmische Vision des Ezechiel (aus dem Palazzo Pitti) ebenso wie seine Darstellung von Johannes dem Täufer (aus den Uffizien): So stellt man sich keinen frommen Mann der Bibel, sondern einen kraftvollen antiken Helden vor… Eine Ausstellung wie diese geht weit über Klischeevorstellungen hinaus.

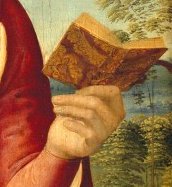

Raffaels Madonnen lesen gern Wer Raffael sagt, denkt „Madonna“, so wie Mona Lisa gleich Leonard da Vinci ist oder Venus gleich Botticelli. Was Raffael im Genre des Marienbildes geleistet hat, zeigt sich nicht nur im Vergleich mit den Künstlerkollegen, sondern auch in seiner eigenen unerschöpflichen Vielfalt, Maria und das Kind stets neu in Beziehung zu setzen. Da kann die Albertina auf eine Fülle von Madonnen-Gemälden und –Skizzen zurückgreifen, die aus allen Schaffensperioden des Künstlers stammen (viele Madonnen-Gemälde wirken erstaunlich korrekt und akkurat „vorgezeichnet“). Würde und Heiligkeit der Ausstrahlung sind zweifellos vorhanden, die Menschlichkeit scheint aber doch zu überwiegen. Es fällt nicht nur auf, wie wunderschön die Gesichter sind, wie liebevoll Raffael die Konfiguration Mutter und Kind gestaltet hat, sondern auch, dass seine Marien gerne lesen… manch eine hat ein Buch in der Hand. Eine intellektuelle Mutter gewissermaßen.

Raffael, Rom, der Vatikan Man weiß, wie groß der Anteil Raffaels vor allem an der bildnerischen Ausgestaltung des Vatikans war, der noch junge Mann genoß das Vertrauen der Päpste, hatte er doch sein überragendes Können vielfach unter Beweis gestellt. Die „Stanzen“ hätten ursprünglich von mehreren Künstlern gestaltet werden sollen, doch Papst Julius II. war von seinen Entwürfen so begeistert, dass er die Werke anderer Künstler abschlagen ließ (!) und die gesamte Ausschmückung Raffael übertrug. Die Albertina zeigt – etwa in der Größe eines mittelgroßen Puppenhauses – ein Modell dieser Stanzen, das einen faszinierenden Überblick bietet, wie die berühmten Wandmalereien sich zu einander verhalten. Im übrigen arbeitet die auch sehr biographische Ausstellung Raffaels wichtigste Arbeiten bis zu seinem frühen Tod auf, ob Tapisserien für den Papst, ob Wandmalereien der Villa Faresina in Rom.

Unentbehrlich dazu ist für den Besucher der gewichtige Katalog zur Nachbereitung.

Albertina: Raffael.

Bis 7. Jänner 2018, täglich 10 bis 18 Uhr.

Achtung, vermehrte Abendöffnungen, Mittwoch und Freitag bis 21 Uhr