WIEN / Albertina / Propter Homines Halle

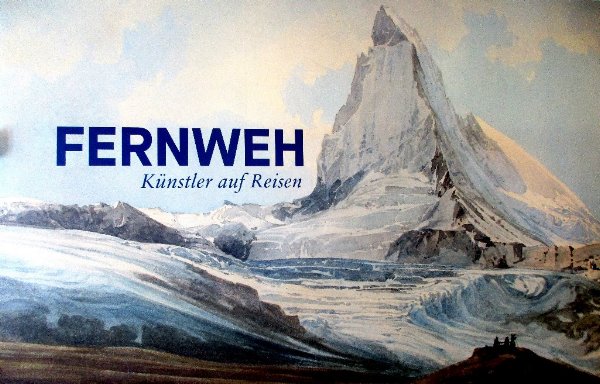

FERNWEH

KÜNSTLER:INNEN AUF REISEN

27.Jun 2025i bis 24. August 2025

Zu Gletschern und Ruinen

Es gäbe zwei gute Gründe, sagt Direktor Ralph Gleis, die neue Großausstellung der Albertina zu besuchen. Die kühl temperierten Räume bieten sich als Flucht vor der extremen Sommerhitze an – und die unter dem Titel „Fernweh“ zusammen gestellten Werke aus dem 18. und 19. Jahrhundert müssen einfach die Reiselust des Betrachters erwecken, ob es ihn in die Pracht der Natur zieht oder zu den von Menschen gemachten Schätzen, die man einfach gesehen haben muss. Dabei sind 60 Prozent der gezeigten 133 Werke aus dem eigenen Albertina-Bestand noch nie öffentlich zugänglich gewesen.

Von Renate Wagner

Reisen – warum? Natürlich sind Menschen schon immer gereist, vor allem Künstler, doch es waren gewissermaßen „Berufsreisen“, nicht zum Vergnügen unternommen. Wenn sie reich und berühmt genug waren, suchten sie Kollegen auf, einfach, um von ihnen zu lernen. Zwischen Deutschland, Italien und den Niederlanden gab es reichen Verkehr. Herrscher und Diplomaten reisten aus politischen Gründen. Aber für Privatleute kam die „Grand Tour“, die Reise nach Europa, erst im 18. Jahrhundert bei sehr wohlhabenden Engländern auf. Auf eine etwas breitere Basis stellte sich das einst teure, unendlich anstrengende und auch gefährliche Reisen ab den Dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts durch die Eisenbahn. Dennoch blieb es ein Luxusvergnügen – so luxuriös, dass man sich den eigenen Maler und Zeichner oft mitnahm, zumal, wenn man ein Fürst oder Kaiser war. Für die Künstler war dies ein Berufszweig – und wenn sie sich nebenbei verewigten, dann bei der Arbeit. Die reichen Reisenden ließen sich gern in Reisekleidung konterfeien, damit man auch wusste, dass sie unterwegs waren…

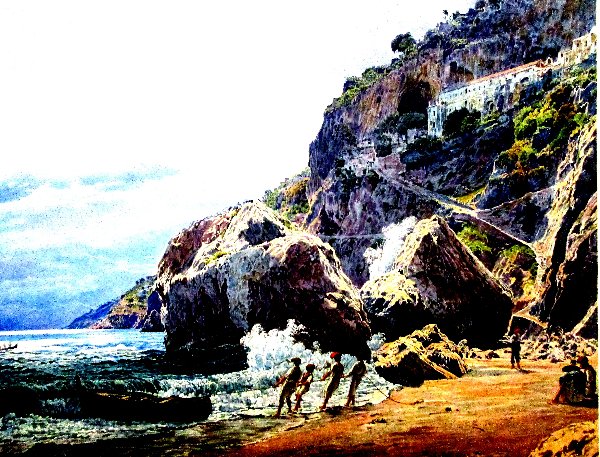

Auf Goethes Spuren Dass Italien speziell das Sehnsuchtsland der Deutschen wurde, hatte natürlich mit Goethes Italienischer Reise zu tun. Sehr mühevoll alles – die Planung, die Fortbewegung, die Unterkünfte, die Aufzeichnung des Gesehenen in Wort und (möglichst selbst skizziertem) Bild. „Alles, was heute das Smartphone erledigte, macht der Mensch damals selbst“, meinte Albertina Direktor Gleis. Und so fuhr man nach Italien, wo sich gewisse Eindrücke dermaßen aufdrängten – der Canal Grande von Vendig, der schiefe Turm von Pisa, die Blaue Grotte auf Capri -, dass sie seit damals zu den Wahrzeichen ihrer Orte geworden sind.

Natürlich die Römer Aber es waren (und sind) die Ruinen, die das Römische Weltreich hinterlassen hat, die in ihrer pittoresken Strahlkraft bis heute unvermindert wirken. Damals zeichneten, aquarellierten und malten die Künstler nicht nur echte Tempel-Reste, sondern fügten sie auch als Accessoires in erfundene Landschaften ein. Die Ruine verselbständigte sich zum Sinnbild – gerade für vergangene Kulturen, für ihre Pracht und Herrlichkeit.

Die Natur Was der Mensch leistet, kommt nicht immer dem gleich, was die Natur zu bieten hat. Nicht nur die nicht enden wollende Faszination des Meeres (und von Himmel und Wellen) ist immer wieder gemalt worden, vor allem die Berge haben es den Künstlern angetan, und da wieder die majestätisch in den Himmel ragenden Gletscher. Wobei gerade diese Bilder von einst für die heutige Wissenschaft von Bedeutung sind – denn hier hat man Gradmesser dafür, wie sich Berge und Landschaften in den letzten Jahrhunderten verändert haben, Daraus kann man faktisches Zahlenmaterial gewinnen – während die Besucher der Ausstellung natürlich fasziniert vor der hier fest gehaltenen Schönheit stehen werden.

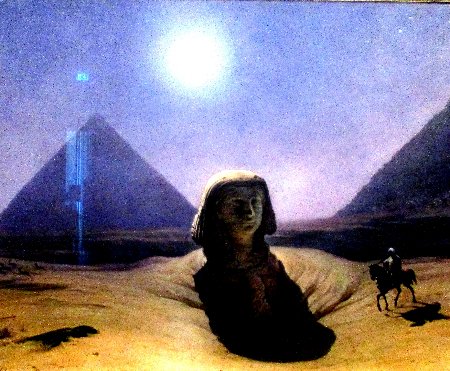

Und der Orient Der in dieser Ausstellung gestreckte Zeitrahmen umfasst noch nicht die hohe Zeit des Orientalismus, der als Stilrichtung Ende des 19. Jahrhunderts blühte. Dennoch waren vereinzelte Künstlerpersönlichkeiten auch schon in weite Fernen unterwegs – etwa wie der Maler Josef Selleny, den man auf die Weltumseglung der k.u.k. Fregatte „Novara“ mitnahm, die wissenschaftliche Ambitionen hatte. Er brachte rund 2000 Zeichnungen des Orients mit, wobei natürlich der „Klassiker“, die ägyptischen Pyramiden nicht fehlen durften.

Katalog oder nicht Katalog, die falsch beantwortete Frage Die Ausstellung prunkt mit großen Namen, von Thomas Ender bis Rudolf von Alt, aber besonders bemerkenswert sind viele hochkarätige Werke von Künstlern, deren Namen man kaum oder gar nicht kennt. Die Albertina hat für diese Ausstellung keinen Katalog erstellt, mit der Begründung, man mache so viele Ausstellungen pro Jahr, dass man diesbezüglich auswählen müsse. Nun ist die „Moderne“, die das Haus (auch mit eigenen Katalogen) bedient, weltweit „modern“, diesen Künstlern begegnet man (in Ausstellungen und Katalogen) allerorten. Mit den Beständen der Albertina selbst hat das Haus ein Alleinstellungsmerkmal und auch eine Pflicht und Verantwortung: Wenn 60 Prozent der hier gezeigten Werke erstmals präsentiert werden, müsste man sie doch in einem Katalog in Wort und Bild dokumentieren, denn niemand anderer wird es tun. Nun hat Wien schon in Matti Bunzl im Wien Museum einen Direktor, der sich wenig um Kataloge schert und kaum ausreichend Ambition zeigt, die eigene Arbei (und jene seiner Mitarbeiter!)t zu dokumentieren. Man kann nur hoffen, dass der Albertina Direktor hier nicht auch den falschen Weg geht. Denn später wird man ihn nicht nach seinen zahllosen „Modernen“ fragen, sondern danach, wie er mit der unschätzbaren Sammlung des Hauses umgegangen ist und was er zu deren Sichtbarmachung geleistet hat.

WIEN / Albertina / Propter Homines Halle

FERNWEH

KÜNSTLER:INNEN AUF REISEN

27. Jun 2025i bis 24. August 2025

Täglich von 10-18 Uhr, Mittwoch und Freitag bis 21 Uhr