Fotos: Albertina

WIEN / Albertina / Propter Homines Halle:

EGON SCHIELE

Vom 22. Februar 2017 bis zum 18. Juni 2017

Blick auf den „anderen“ Schiele

Interpretieren ist des Kunsthistorikers Lust, wie sollte Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder frei davon sein? Aber was er anlässlich der von ihm kuratierten Egon-Schiele-Ausstellung seines Hauses an neuen Einsichten anzubieten hat, geht weit über gewaltsame Neudeutung um ihrer selbst willen hinaus. Tatsächlich verschafft er mit seinen Intentionen einen „neuen Blick“ auf einen Künstler, der zwar längst nicht mehr (wie noch in den Nachkriegsjahren) gering geschätzt wird, im Gegenteil, heute einer der teuersten und berühmtesten ist. Aber vielleicht doch mit dem falschen Etikett versehen?

Von Renate Wagner

Den eigenen Weg gefunden Egon Schiele, 1890 in Tulln geboren, kam früh an die Akademie, war tatsächlich mit 16 Jahren einer jüngsten Schüler überhaupt. Erste Werke in der Albertina-Ausstellung zeigen ihn als viel versprechendes Talent, das jeden Weg hätte nehmen können. Vor allem wäre es wahrscheinlich bequem gewesen, sich in die Secession und ihre damals so geschätzte Kunst einzureihen. Aber schon Postkartenentwürfe für die Wiener Werkstätte machen klar, dass er sich nicht in den Weg ornamentaler Ästhetik gefügt hätte, und der Zwanzigjährige ist schon der Schiele, der seinen Weg, seinen Stil und seine thematische Welt gefunden hat. Und diese widmet sich vordringlich dem Menschen und seinem Körper. Natürlich gibt es von ihm Landschaften, Stillleben oder Porträts, aber sie nehmen vergleichsweise einen geringen Teil seines Schaffens ein. Die Ausstellung klammert sie nicht aus, legt aber den Schwerpunkt auf die Zeichnungen von Menschen, wobei – wie Schröder ausführt – die Kolorierung, die oft später erfolgte, dann auch die zugrundeliegende Zeichnung veränderte… Jedenfalls kann kein Zweifel bestehen, dass Egon Schiele seinen Weg aus innerer Überzeugung ging: Nicht, um sich als „Moderner“ oder „Expressionist“ zu positionieren, (was ihm ja auch wenig einbrachte), sondern aus absoluter künstlerischer Notwendigkeit.

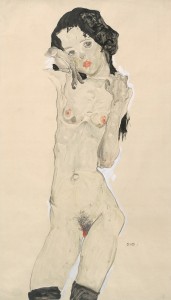

Erotik war nicht das Ziel Man hat Schiele immer als einen großen „Erotiker“ bezeichnet, weil er weibliche und männliche Nacktheit ebenso darstellte wie Genitalien. Aber wo bleibt die Lust? Wo bleibt der erotische Zauber, der den Betrachter erreichen würde wie bei Klimt, wie bei anderen „sanfteren“, geschmeidigeren Künstlern? Vielleicht hat erst Klaus Albrecht Schröder mit seiner Entschlossenheit zur Uminterpretation klar gemacht, wie wenig Schiele die Schönheit, Ästhetik und Verlockung des menschlichen Körpers zeigt – sondern vielmehr seine Ausgesetztheit, seine Verbogenheit, sein Eingeschlossensein, seine Einsamkeit, seine Traurigkeit.

Schieles Spiritualität Schröder sorgt auch dafür, dass die Meinungen anderer Schiele-Forscher wie Rudolf Leopold in der Ausstellung zum Tragen kommen, vor allem aber die Erkenntnisse, die Johann Thomas Ambrózy (von dem auch zahlreiche Katalog-Beiträge stammen) zu allegorischen Werken gefunden hat. So bietet die Ausstellung in einem Raum mit roten Wänden (das Rot der Kirche) eine Reihe von Blättern sehr überzeugend als Schieles Paraphrase von Erkenntnissen über Franz von Assisi an, der damals in der Literatur häufig behandelt wurde (eine Vitrine bietet die Bücher der damaligen Zeit). Solcherart gewinnt ein Selbstporträt „in orangener Jacke“ eine gänzlich neue Dimension, wenn man bedenkt, dass es für Franziskus ein Zeichen seiner Armut war, unter seinem Mantel nackt zu sein…

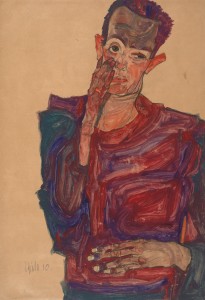

Das Spiel mit dem eigenen Ich Es gibt eine Fülle von Selbstporträts in der Ausstellung, darunter jenes „Selbstporträt in Pfauenweste“, das auch zum Signet für Plakat und Katalog wurde. Hier ist der Künstler für seine Verhältnisse geradezu schön, elegant zu sehen. Gespreizter Zeige- und Mittelfinger, die „V-Geste“, hat bei ihm nicht „Victory“ bedeutet. Vielmehr bietet die Ausstellung ein altes Kunstbuch, mit dem Schiele an der Akademie arbeitete, das den byzantinischen Christus-Pantokrator mit dieser Geste abbildet. Sollte man das Weiß um den Kopf am Ende sogar als Variation eines Heiligenscheins deuten, wäre die Idee nicht abwegig, Schiele habe hier den Anspruch erheben wollen, das Heil der Welt könnte nur durch die Kunst kommen… Das Rollenspiel mit dem eigenen Ich führte aber auch zu Verrenkungen und Verdrehungen, wie man sie dem Wahnsinn zuschreiben kann. Grimassierend wirkt er wie ein leidendes Skelett, mit hoch gezogenem Augenlid mag er den Betrachter am Ende sogar verspotten.

Kleine nackte Mädchen Wie man weiß, hat Schiele auch Straßenkinder nackt gezeichnet, und Prozeß und Gefängnis waren die Folge (wenn sich das Gericht auch verrenkte, um ihn schuldig zu sprechen). Klaus Albrecht Schröder möchte allerdings festhalten, dass es bei Schiele (anders als bei Loos oder Altenberg) keinen Hinweis auf Kindesmißbrauch gibt, auch nicht auf Inzest mit seiner Schwester, die er in ihren jungen Jahren oft nackt malte und zeichnete. Und wieder gibt keines der Bilder, wenn man es ehrlich betrachtet, eine pornographisch-erotische Dimension frei. Im Gefängnis hat Schiele (mit genauer Datierung) jeden Tag seine Umwelt gezeichnet – eine Serie von Impressionen, die Gang, Tür, Stuhl umfassen, wie sie für ihn ungewöhnlich sind. Schiele hat nach seinem Gefängnisaufenthalt übrigens aufgehört, nackte Kinder zu zeichnen, vielleicht nicht nur, weil ihm auf Erotika spezialisierte Sammler verloren gegangen sind…

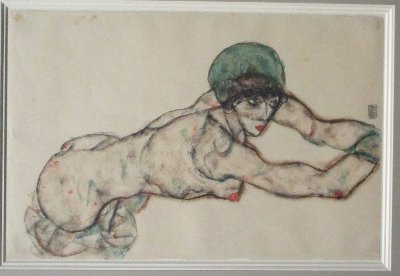

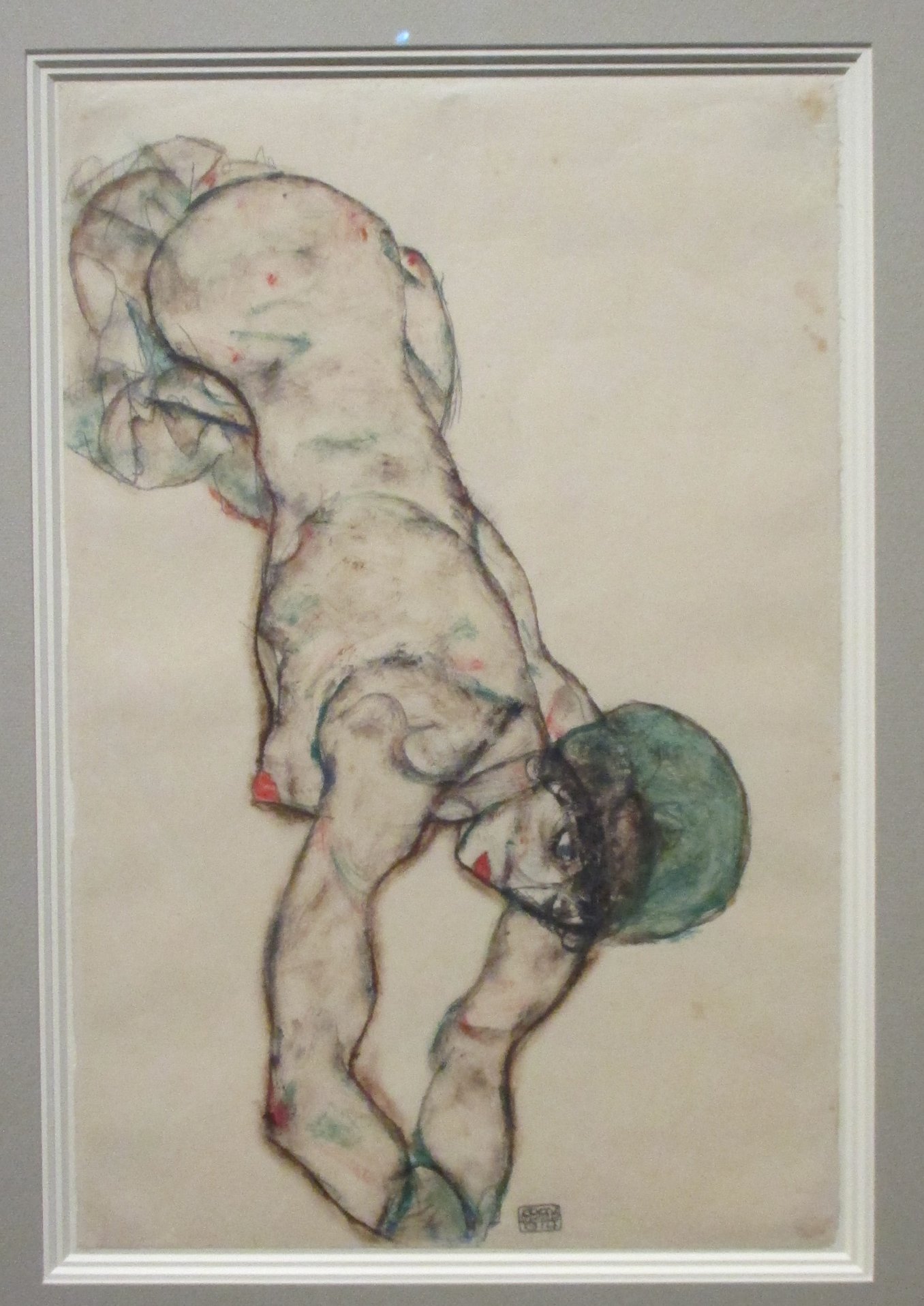

Genau hinsehen – und drehen Wohin hat Egon Schiele seine Signaturen gesetzt? Solcherart hat Schröder Bilder gefunden, die man üblicherweise im Breitformat zeigte, die Dargestellten liegend betrachtet. Die Signatur zeigt allerdings, dass sie als Hochformate gemeint waren, wodurch ihre Haltung und ihr Ausdruck sich gänzlich verändert: Aus einer Liegenden wird eine Stürzende… Die Ausstellung ist voll von spannenden Details, vor allem, wenn man sich darauf einlässt, Dinge neu betrachten zu wollen.

Aus der „Liegenden“ wird eine „Stürzende“ (in der Ausstellung fotografiert)

Der Pazifist, der den Krieg nicht sehen wollte Es ist eine grundlegende Erkenntnis, die man aus dieser Ausstellung mitnimmt, dass Egon Schieles Kunst sich nur um seinen inneren Kosmos drehte und nicht auf die Welt rund um ihn reagierte. Obwohl anerkannter Pazifist, hat er das Elend des Weltkriegs nicht aufs Papier gebracht. Seine Schöpfungen mögen zunehmende Verzweiflung ausstrahlen – seine Themen bleiben dieselben. Nur, dass er sich von seiner Geliebten Wally getrennt (sie kommt in der Albertina-Ausstellung kaum vor, sie „gehört“ sozusagen dem Leopold Museum) und Edith Harms geheiratet hatte, die er in wunderschönen, bekleideten Zeichnungen einfing: Ihre Bürgerlichkeit, verbunden mit möglicher finanzieller Sicherheit, holte ihn in eine andere Welt. So dass man eigentlich nicht sagen kann, wie es mit dem Künstler Egon Schiele weiter gegangen wäre, wäre er nicht einer der zahlreichen Toten des Jahre 1918 gewesen (nach Klimt, Otto Wagner, Kolo Moser). Das Plakat für die Secessions-Ausstellung 1918 ist reinster Expressionismus. Man kann nicht spekulieren, wohin sein Weg ihn geführt hätte.

Schieles Zeit und Welt in Fotos Eine Besonderheit der Ausstellung besteht in Klaus Albrecht Schröders Idee, immer wieder großformatige Fotos aus Schieles Zeit mit seinen Bildern zu konfrontieren. Es geht darum zu zeigen, in welcher Welt er lebte – wobei er persönlich zu den materiell „Armen“ zählte. Allein ein Beispiel macht klar, dass er ein Irrläufer war – betrachtet man etwa die so gut bürgerliche Familie Harms, aus der seine Gattin Edith stammte, dann bedarf es nur des Unterschieds zwischen der stickigen „altdeutschen“ Atmosphäre des Fotos und der Schiele-Werke, um die Abgründe zwischen ihm und der Welt, in der er lebte, aufzureißen.

Schiele in die Welt Mit dieser Ausstellung hat die Albertina das Jahr des hundertsten Todestages für Wien klug vorausgenommen, weil sich dazu sicherlich 2018 viel begeben wird. Die Albertina wird ihre nun gezeigten ca. 150 Schiele-Werke „dritteln“, wird je 50 davon und zusätzlich je 50 Klimts aus dem reichen Fundus der Albelrtina-Bestände nehmen und so jeweils verschiedene hundert Arbeiten 2018 in drei verschiedenen Ausstellungen nach London, Moskau und New York schicken, um die Originale nicht überzustrapazieren. Und überall wird man, 100 Jahre nach dem Tod von Klimt und Schiele, wieder einmal ihrer Bedeutung gewahr werden.

Albertina, Egon Schiele: Bis 18. Juni 2017, täglich 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr. Katalog im Hirmer Verlag