Fotos: Burgtheater / Reinhard Werner

WIEN / Akademietheater des Burgtheaters:

THE WHO AND THE WHAT von Ayad Akhtar

Premiere: 27. Mai 2018

Ayad Akhtar, geboren 1970 in den USA als Sohn pakistanischer Eltern, hat im Burgtheater im November 2016 mit seinem Stück „Geächtet“ (das viele Preise heimtrug) aufhorchen lassen. Jene Probleme von Einwanderern, die hierzulande gerne verschwiegen werden, um keine Ressentiments hochkochen zu lassen, stehen bei ihm knallhart im Mittelpunkt. Und werden gleichzeitig so theatergerecht behandelt, wie man heute kaum mehr „gut gemachte“ Stücke findet – konzentriert in Thematik und Psychologie, erkennbar in der Absicht, so geschickt geführt, dass das Publikum das Gefühl hat, echte Menschen auf der Bühne zu sehen und echte Probleme behandelt zu finden.

Nun legt Ayad Akhtar „The Who and the What“ vor. Der Titel des Stücks könnte in etwa so übersetzt werden: Um wen geht es und worum geht es? Und da ist man schon beim Thema. Es geht um Mohammed. Und um sein Leben. Kurz, um Mohammed nicht als den unfehlbaren Propheten, sondern um den Menschen. Genau das, worüber konventionelle Moslems nicht diskutieren wollen, weil in ihrem Weltbild nichts im Islam in Frage gestellt werden darf.

Eine Geschichte erzählt sich über Menschen. Beispielsweise über eine junge Frau in den USA, die von einem liebevollen moslemischen Vater aufgezogen wurde, der auch in Grenzen liberal ist, deren reale Freiheit aber mit ihrer geistigen nicht Schritt hält. Afzal, der aus Pakistan stammende Papa, mag noch so erfolgreich geworden sein und der Tochter Zarina stolz eine intellektuelle Karriere gestatten – aber es gibt Grenzen. Was die Heiraten in der Familie betrifft, so bestimmt fraglos und ohne Widerspruch zu dulden der Vater, er besorgt letztendlich den Ehemann.

Wenn dann Zarina die Figur Mohammeds auf seine Menschlichkeit hin hinterfragt… dann ist das eine Katastrophe. Wobei sie natürlich sehr weit geht, wenn sie unterstellt, dass die Verschleierung der Muslimas einzig darauf zurück geht, dass Mohammed seine junge siebente Frau vor den Blicken der anderen Männer verbergen wollte – eine Frau, die er so begehrte, dass er sie seinem Stiefsohn, mit dem sie ursprünglich verheiratet war, wegschnappte…

Dieser als respektlos erachtete „Gender-Blick“ einer modernen jungen Frau auf die Figur Mohammeds – ein No-Go in der islamischen Gesellschaft. Den Begriff der Blasphemie kennt jede Religion. Wenn Zarina das in einem Buch schreibt, könnte sie das in Pakistan das Leben kosten, meint der erschütterte Papa, für den es Grenzen des Möglichen gibt, und sie verlaufen hier. Er ist, als die Tochter ihr Buch drucken lässt, dann auch ein Opfer – ausgestoßen von seiner Mitwelt. So, wie er sie verstößt.

Das alles läuft logisch, Schritt für Schritt, die antagonistischen Positionen werden klar, auch die Randfiguren – Zarinas „brave“ Schwester (diese Mahwish ist ein Beispiel dafür, wie Frauen sich unter Druck zu helfen wissen) und Zarinas Mann Eli, der Sonderfall eines amerikanischen Wasp, der zum Islam konvertiert ist, bringen ihre Weltanschauungen ein, erweitern die Blickwinkel.

Ayad Akhtar vermeidet billige Demagogie, indem er zeigt, dass das in dieser Gesellschaft selbstverständliche Patriarchat, wie Afzal es ausübt, nicht mit brutaler Gewalt, sondern durchaus mit ehrlicher väterlicher Liebe verbunden sein kann. Seine Überzeugung, dass das Leben nach dem Koran das einzig Richtige ist, ist so stark, dass man sie – gewissermaßen im Guten – allen aufzwingen muss. Auf der anderen Seite Zarina, die ihre Überzeugung nicht verleugnen kann, sondern zur Diskussion stellen muss, muss, muss – nicht zuletzt im Namen der Frauen. Das ist Dynamit.

Obwohl Regisseur Felix Prader eine lockere, „offene“, unpathetische Inszenierung im „offenen“ Raum bietet (das Bühnenbild von Anja Furthmann bietet einen Riesenteppich im Hintergrund und ein paar Sessel, die Darsteller wandern ohne den Zwang realistischer Dekorationen von seiner Szene zur anderen), obwohl der Autor geschickt sehr viel Komik eingebaut hat, verdichtet sich die Geschichte zu echter Dramatik. Das Ende freilich, wenn die Idee eines Enkels den Vater ganz weich und versöhnlich werden lässt (ohne dass er etwas von seinen islamischen Überzeugungen preisgäbe) – das ist dann der reine Kitsch. Eine Versöhnlichkeit, die das Thema eigentlich nicht in sich trägt. Aber es ermöglicht dem Theaterbesucher, die Geschichte als Sonderfall abzulegen… wobei man doch weiß, wie es einst Salman Rushdie ging, als er an dem fest gefügten Gebäude des Islam rüttelte. Im wahren Leben wäre Zarina wahrscheinlich auch nicht unbeschädigt davon gekommen…

Aenne Schwarz hat man kaum je so überzeugend gesehen. Eine schmale junge Frau, die das „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ ohne Pathos, aber mit unerschütterlicher Stärke vertritt. Da ist Irina Sulaver als ihre Schwester der ideale Gegenpol – die Schwächere, die gelernt hat, sich durchs Leben und die Probleme durchzuwinden. Liebenswert und bedauernswert zugleich. Interessant auch Philipp Hauß als der Konvertit, der weit mehr noch als die gebürtigen Moslems seine neuen Überzeugungen vertreten muss – aber doch den Liberalismus des Intellektuellen, der in ihm steckt, nicht vergessen hat. Das alles kommt trotz Moslem-Bart und Mütze und körperlich seltsam verbogener Haltung zum Ausdruck.

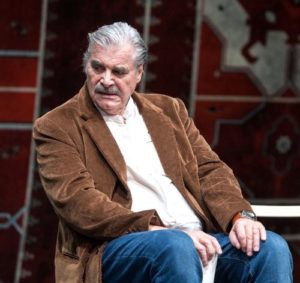

Und da ist der Vater. Jene Rolle, für die man Peter Simonischek den Theater-Oscar verleihen will. Egal, wie er es gemacht hat – er sieht sogar „orientalisch“ echt aus. Er ist der Mann, dem die Töchter über alles gehen – nur nicht über den Glauben. Der Mann, der seine Prägung, wie er sie in Pakistan empfangen hat, nicht hinter sich lassen konnte, so erfolgreich er auch als Unternehmer in den USA sein mochte. Ein gespaltenes Leben zwischen den Kulturen. Und darum geht es.

Viel Applaus für einen Abend, der nur einen Fehler hatte: Er war akustisch extrem schlecht verständlich. Selbst wenn man unterstellen wollte, dass man persönlich möglicherweise langsam schwerhörig wird – die mangelnde Sprechpräzision aller (mit Ausnahme von Simonischek) wurde auch von anderen Zuschauern bestätigt. Geht’s ein bisschen klarer? Es macht doch Sinn, alles zu verstehen, was Ayad Akhtar (der sich übrigens in persona verbeugte) zu sagen hat.

Renate Wagner