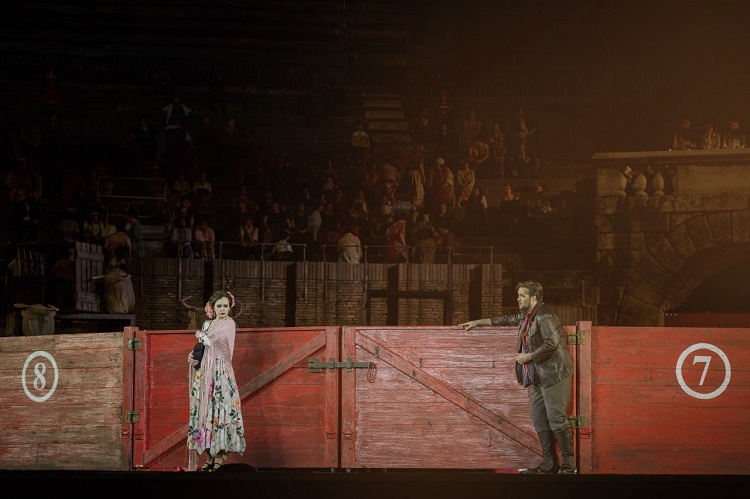

Schlussbild mit ANNA GORYACHOVA und BRIAN JADGE Foto Ennevi/Arenafondazione

VERONA Arena di Verona

CARMEN von Georges Bizet

Erste Aufführung in der Regie von Hugo de Ana

22. Juni 2018 Von Peter Skorepa

WACHABLÖSE

Tatsächlich kommt der Wechsel der Regie in der zur nahezu ständigen Einrichtung der zur jährlichen Stagione zählenden Carmen-Vorstellungen einer Wachablöse auf dem Geschmacksektor der künstlerischen Leistungen gleich. So ist in diesem Fall der Wechsel des Regie von Franco Zeffirelli zu Hugo de Ana ein Wechsel eines „dank der Musik, den Tänzen und den großartigen Chören abgedämpften“ und damit „verschönerten“ leidenschaftlichen und wohllüstigen Spaniens hin zu einer von dem vom Novellisten Prosper Mérimée tatsächlich beschriebenen Carmen, nämlich einer vom Teufel besessenen, elenden Zigeunerin. Oder einfacher gesagt, von einer plakathaften und geschönten Bilderbuch-Carmen wie bisher zu „einer Frau, die um Freiheit, Gleichheit und Recht kämpft“.

Den Worten von Regiesseur Hugo de Ana im Programmheft nach und im Sinne seiner Inszenierung steht dazu der augenscheinliche Wechsel der Bilder vom bunten Klischee von früher hin zu einem, in notwendiger Weise verlotterten, dunklen, gewaltbereiten Sevilla unter der Herrschaft faschistischer Systeme in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts Spaniens gegenüber. Eine Wachablöse findet also nicht nur im 1.Akt des Dramas statt, sondern auch eine längst notwendige Ablöse alter Opernästhetik auf der Bühne.

Der Abend beginnt mit der Vorführung eines verhafteten und mit Tritten und Hieben gequälten Gefangenen, welcher letztlich, Sack über dem Kopf, durch ein Erschießungskommando gemeuchelt wird – das Ende der Novelle Mérimées also wird hier an den Anfang gesetzt – denn es ist offensichtlich Don José, der für seine Tat an Carmen zu büßen hat. Dann erst setzt Bizets Musik ein.

Der Platz in Sevilla des ersten Aktes ist vollgemüllt mit alten LKWs, einer Unmenge altem Gerümpels und mit notgeilen Männern und Revoluzzern, der zweite Akt gleicht einer Ausstellung spanischer Plakate, gegenständliche Oper und Sänger betreffend. Alles offenbar Sujets aus dem 20.Jahrhundert. Und wieder viel altes Gerümpel und dazu eine Unmenge an Sesseln, ein Gegenstand oftmaliger Tanzbegleitung für die Choristinnen in Ermangelung eines Partners: auch Carmen wird zu einer solchen „die mit dem Sessel tanzt“.

Erst ab dem dritten Akt wird die Szene interessanter, an einem hohen Grenzzaun endet der Marsch der Schmuggler, einer Kolonne, die einem Flüchtlingsstrom optisch ähnelt und offenbar solche Assoziationen hervorrufen soll. Mit Aktschluss öffnen sich für den Weitermarsch die Gitter. Der letzte Akt gleicht wieder dem ersten, mit der Andeutung eines Arenarunds aus Holzbarrieren in der Mitte, vor denen der Mord an Carmen stattfindet.

Das hinter der Bühne nach allen Seiten aufsteigende Arenarund mit seinen steilen Stufen wird für Projektionen spanischer Architektur verwendet – und damit gelingt dem Bühnenbildner Hugo de Ana zusammen mit Projektions-Designer Sergio Metalli tatsächlich ein optisch äußerst wirkungsvoller, teils großartiger und schneller Ersatz kosten- und zeitaufwendiger Bühnenbauten. So weit, so gut. Ein Absturz aus der ästhetisierte Postkartenidylle eines Zeffirelli also hinein in Hugo de Anas gekonnt artifizielle Sicht des Elends im spanischen Bürgerkrieg. Proteste gab es keine, im Gegenteil.

Dazu eine Carmen, bei der man weder das Besessene, noch allzu große Leidenschaften ablesen konnte. Anna Goryachova. die gebürtige St.Petersburgerin war unlängst im Gefolge der „Viaggio“ als Marchesa Melibea im Wiener Musikverein zu bewundern. Und hier in Verona konnte man wohl ihre äußerliche Attraktivität anerkennen, aber ihr keineswegs den männermordenden Vamp abnehmen, der aus ihr sprechen bzw. singen sollte, zu brav und risikolos ihr Vortrag der Chansons der beiden ersten Akte. Noch dazu musste statt einer Begleitung der Tanzszene mit Kastagnetten oder – wie im Original – mit dem Klappern von Tellerscherben, das Beklopfen eines Gitarrenbodens dafür herhalten. Und das ging leider wirkungslos unter. Erst das Kartenlied im dritten Akt oder erst recht die Schlussszene zeigte eine verzweifelte, nicht unbedingt todesbereite und daher ums Überleben kämpfende Frau. Dazu mit einem Mezzo, gut durchgebildet und angenehm in den Höhen und auch noch ohne Neigung zu Schärfen und Tremolo.

Der Amerikaner Brian Jagde presste sich stimmlich einigermaßen mit Erfolg durch die Partie und konnte sogar in seiner Arie für deren heikles Liebesbekenntnis am Schluss seiner Stimme ein Diminuendo abnötigen. In den Szenen, in denen er stimmlich gefordert war, zeigte er höhensichere Durchschlagskraft, doch alles in allem verfügt er über kein ausreichend angenehmes Timbre mit Wiedererkennungswert, der Applaus für seine Arie war daher entsprechend kurz. Oder soll man schon wieder Lebende mit Toten erschlagen und statt der zwanzig Sekunden von gestern an frühere Applauslängen von sechs und mehr Minuten nach der Blumenarie bei altvorderen Tenören erinnern? Wachablöse also auch bei Tenören, dem Publikum und dessen Applausgewohnheiten.

Sein Gegenspieler, der aus Moskau gebürtige Alexander Vinogradov, mit 21 bereits Orovese am Bolschoi-Theater, hat aus seinem Stammhaus, der Berliner Staatsoper kommend, bereits fast alle prominenten Opernhäuser und Dirigenten Europas auf seiner Visitenkarte stehen. Daher ist sein Escamillo gesanglich auch vom durchaus Bestem an diesem Abend. Dass er, wie alle anderen, der Ermordung Carmens mit gleichgültigem Interesse zusieht, müsste mir der Regisseur samt seiner Meinung zur Einstellung des mediterranen Mannes zum weiblichen Geschlecht erst erklären.

Ruth Iniesta, die Corinna aus der „Viaggio“ im Musikverein wechselt mit ihrem virilen, kräftigen jugendlich-dramatischen Sopran in dieser Carmen Serie von der Frasquita auch zur Micaela, Mariangela Sicilia, aus Cosenza gebürtig, sang diesmal die Micaela mit hübschem, rundem und kräftigem Sopran. Und Arina Alexeeva – eine aus dem wohl unerschöpflichen SängeInnenreservoire Russlands – ergänzte als quirlige Mercédés.

Neben Davide Fersini und Enrico Casari als Schmuggler fiel noch Luca Dall`Amico als besonders fieser Zuniga und Biagio Pizzuti als sympathischer Moralés positiv auf.

Der junge Dirigent (Jg. 1982) Francesco Ivan Ciampa aus Avellino, der sein Handwerk am „Istituto Santa Cecilia di Roma“ erlernt und es vor allem als Assistent Antonio Pappanos und Daniel Orens weiterentwickelt hat, erlebte seine bisherige Karriere nach Gewinnen bei Wettbewerben vorwiegend an italienischen Opernhäusern, ab 2008 auch als Musikdirektor am Teatro Giuseppe Verdi in Salerno.

Orchesterbehandlung und Sängerbegleitung ergaben hörbar den richtigen musikalischen Fluss und eine Wiedergabe der Orchesterfarben. Da gab es auch keine Wackler im Zusammenspiel mit dem besten und wichtigsten Instrument, welches der Veranstaltung zur Verfügung steht, dem Chor der Arena von Verona unter Maestro Vito Lombardi, ein Chor, der alle Tücken der Akustik der Marmorschüssel zu übersingen in Stande ist.

Gleich zu Beginn verlas die neue Intendantin und künstlerische Leiterin der Arena, die bekannte Sängerin Cecilia Gasdia eine Botschaft des Präsidenten, was naturgemäß die Abspielung der flotten italienischen Hymne samt Chorbegleitung und damit, auch dank der Mithilfe eines Teils des genüsslich aus den umliegenden Restaurants herbeibummelnden Parterrepublikums einen verspäteten Beginn und eine Spieldauer der Vorstellung bis zwei Stunden nach Mitternacht zur Folge hatte. Und das nach einem schrecklichen Kälteeinbruch.

Peter Skorepa

OnlineMERKER