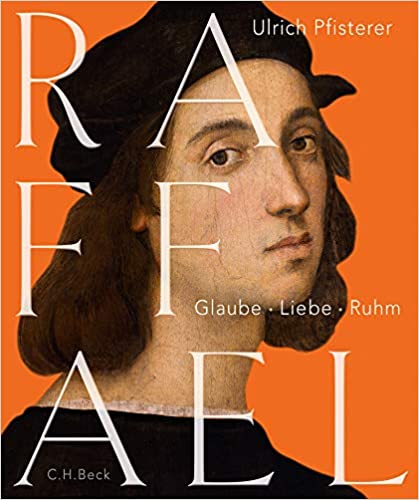

Ulrich Pfisterer

RAFFAEL

Glaube Liebe Ruhm

384 Seiten, 235 Farbabbildungen, Großformat, Verlag C.H. Beck, 2019

Unter den ganz großen Künstler-Jubiläen des Jahres 2020 kommt ihm an Gewicht wohl nur Ludwig van Beethoven mit seinem 250. Geburtstag gleich: Für Raffael, den großen Maler und Graphiker, ist es der 500. Todestag. Der Künstler, der irgendwann im März oder April 1483 (möglicherweise am Karfreitag) in Urbino geboren wurde, hatte neben seinem Geburtstort zwei große Stationen in seiner Karriere – Florenz, wo er damals gleichzeitig mit Leonardo und Michelangelo lebte, mit denen er heute ein ideales Trias („drei Kronen“, sagten die Italiener) bildet, und Rom, wo er am Karfreitag, dem 6. April 1520, gestorben ist, gerade 37 Jahre jung und doch ein Mann, der Unsterbliches geschaffen hat.

Rom hat ihm ein halbes Jahrtausend nach seinem Tod eine Ausstellung gewidmet, wie es sie noch nie gegeben hat, die bis in den Juni laufen sollte und vermutlich Hunderttausende Besucher angezogen hätte. Wenige Tage nach ihrer Eröffnung wurde sie gesperrt: Corona brachte die Welt zum Stillstand. Man würde nun nicht wagen, Kunstfreunden zu sagen, dass ein großformatiger Bildband sie für die Betrachtung der Originale „entschädigen“ kann, das wäre lächerlich. Aber für stundenlange, intensivste Beschäftigung mit Raffael ist das 384 Seiten schwere, dicke, große Buch, für das man sich an einen Tisch setzen muss, hochgradig geeignet.

Es gibt sehr viele Werke, in denen über Kunst geschrieben wird. In denen Kunstwerke „beschrieben“ werden. Aber wenn man nicht vor seinen Augen hat, worum es geht, ist das ein wenig wie Trockenschwimmen. Und das geschieht hier nicht. Tatsächlich sieht man, wovon man liest, unmittelbar, Text und Bild greifen in einander. So rollt sich das Leben von Raffael doppelt auf – wie er lebte und handelte, wird im Text geschildert, was er malte, kann man dazu betrachten.

Autor Ulrich Pfisterer ist Professor für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität und Direktor des Zentralinstituts in München. Das klassische Italien der Renaissance und des Barocks sind seine Schwerpunkte. Im Vorwort erklärt er sein konzeptionelles Vorgehen: Erstens soll Raffael nicht auf die „Schönheit“ seiner Werke reduziert werden, wenn auch die Sixtinische Madonna gleich zu Beginn des Buches grüßt und die kleinen, putzigen Engel (die manchen Kunstfreund irritieren) noch extra groß danach gezeigt werden (und man begegnet noch vielen kleinen Engeln!) – Beispiel für die Popularität eines Künstlers, der mit diesen entzückenden Fratzen heute noch auf Keksdosen vertreten ist, wenn auch viele nicht wissen, dass ihr Schöpfer Raffael hieß.

Nein Pfisterer möchte, und er tut es, Raffael immer als den innovativen Künstler zeigen, der sich nie zufrieden gab, auch als den hoch kompetetiven in der überreichen Kunstwelt seiner Zeit. Das heißt auch, dass er – zweiter Vorsatz des Autors – nicht hinter Vasari herschreiben möchte, wie es meist geschieht, was dann unweigerlich zur ungefragten, hymnischen „Genialisierung“, ja „Vergöttlichung“ des Gegenstandes wird. Und er analysiert eine große Anzahl von Werken, weil man sie nicht nur aus der Biographie begreifen kann, sondern auch im großen Kontext der Kunstgeschichte sehen muss.

Dennoch ist es vor allem das Leben, dem man interessiert folgt, wobei die Macht der Bebilderung prompt ins Auge springt, etwa bei einem so klaren Beispiel wie der „Verlobung Mariens“, die Raffael nach einer Vorlage seines Lehrers Perugino malte. Denn wenn beide Gemälde nun, jedes ganzseitig, auf einer Doppelseite neben einander stehen, erkennt man selbst mühelos, wie sehr Raffael da über die Vorlage hinausgewachsen ist, an Lebendigkeit, an Raumbeherrschung, an Bewegung und Ausdruck.

Wenn man dann zu seinen Madonnen kommt, so macht der Vergleich mit Kollegen wieder sicher, dass Raffael in dieser seiner „Spezialität“ (allerdings waren 85 Prozent der „Heiligenbilder“, die damals verlangt wurden, Madonnen-Darstellungen) eine besondere Ausprägung jener „Schönheit“ erreichte, die ihn berühmt und zu einem Ideal gemacht hat.

Dass Ulrich Pfisterer in einem Interview zu seinem Buch gesagt hat: „Wahrscheinlich hätte Raffael heute ein universales Kunst-, Architektur- und Design-Büro, und er wäre natürlich ein smarter Global Player“, wird in der Geschichte eines Künstlers klar, der seine Karriere viel besser im Griff hatte als Leonardo oder Michelangelo, die beide mit ihrem Ego rauften und dadurch ihren Auftraggebern nur Schwierigkeiten bereiteten. Da war der liebenswürdige Raffael ganz anders – und die Päpste, die ihn ab 1509 in Rom beschäftigen, erst Julius II., dann Leo X., wussten das zu schätzen. Und für den Nachruhm Raffaels ist es natürlich so unvergleichlich wie die Sixtina für Michaelangelo, dass er die „Stanzen“ ausmalen durfte und so täglich (wenn man denn den Vatikan besuchen darf, wieder besuchen darf) die staunende Bewunderung von unzähligen Menschen genießt.

Dass der Künstler einst alle Mittel und Möglichkeiten erkannte, die zu seiner Popularität beitrugen, ermisst man daraus, dass er sofort reagierte, als Marcantonio Raimondi ihm die ganz neue Kunst der Druckgraphik präsentierte. In einer Welt, wo es an sich nur Unikate gab, war nun eine Art von Vervielfältigung möglich, und Raffael, der auch ein genialer Zeichner war, erkannte, dass seine Werke (schon die Entwürfe) durch Drucke eine ungleich größere Verbreitung erreichen konnte.

Fragt man, was in seinem künstlerischen Leben noch wichtig war, so bedeutete die Bedienung der thematischen „Frömmigkeit“ natürlich die finanzielle Basis seines Erfolges. Aber er, der unverheiratet blieb, hatte auch vitales Interesse an Frauen, das in seine Kunst einging – eben nicht nur die „schönen“ Madonnen, sondern auch Frauen, die so viel Reiz und Erotik ausstrahlen wie „La Velata“ oder „La Fornarina“ (diese sogar mit entblöstem Busen). Sein Selbstbildnis, das auch das Buch ziert und ihn etwa als 25jährigen zeigt, blickt nachdenklich, bietet aber eine androgyne Hübschheit, die ahnen lässt, wie leicht es ihm Frauen gemacht haben mögen – ganz abgesehen von der Liebenswürdigkeit, die ihn ausgezeichnet haben dürfte…

Raffael war unendlich geehrt und viel beschäftigt in Rom – sein Bildnis von Papst Julius II. als alten, gebrochenen Mann zeigt ihn als herausragenden Porträtisten, desgleichen sein Porträt von Leo X.. Sein zusätzliches Amt, den Bau des Petersdomes zu überwachen, konnte er nicht lange ausführen (wobei sich der Autor fragt, wo Raffael „Architekt“ gelernt haben mag – aber er war eben ein typisches Renaissance-Universal-Talent). Er starb mitten im Leben und aus der Arbeit gerissen plötzlich, vielleicht an Malaria. So jung Raffael war, so hatte er sich doch schon den Kopf über sein Grab zerbrochen – und es gehörte zu seinem Selbstverständnis als Künstler, hier für sich Besonderes zu beanspruchen. Als ob er geahnt hätte, dass er im Pantheon durch die Jahrhunderte weit mehr Besucher würde begrüßen können als auf einem Friedhof, entschied er sich für dieses Bauwerk, das noch in die Zeit des klassischen Rom zurück reicht.

Heute ist Raffael, nachdem man ihn zu Lebzeiten und auch in der Nachwelt in den Himmel gehoben, dann als ein wenig zu „süßlich“ zur Seite geschoben hat, wieder voll da – im Zentrum der Bewunderung. Das Buch ermöglicht dem Leser und Betrachter jedenfalls, den Grund dafür zu erkennen.

Renate Wagner