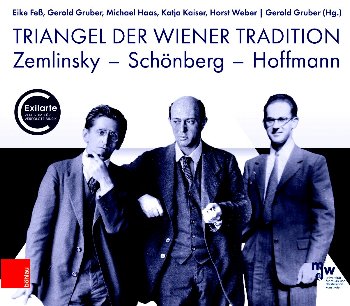

Gerold Gruber (Hg)

TRIANGEL DER WIENER TRADITION

Zemlinsky – Schönberg – Hoffmann

120 Seiten, Verlag Böhlau Wien, 2024

Emigration – so und so

Sie waren einander erst als Lehrer und Schüler, später als Kollegen verbunden, und was zu allen Zeiten zwischen ihnen herrschte (wenn es auch private Probleme geben mochte), war die große Wertschätzung, die sie einander entgegen brachten.

Als „Triangel“ einer Wiener Tradition, die nichts mehr mit der legendären Wiener Klassik zu tun hatte, wurden sie 2024 zu einer Ausstellung zusammen gefasst, die damals anlässlich des 150, Geburtstags von Arnold Schönberg veranstaltet wurde. Das Begleitbuch geht über den damaligen Anlass hinaus, zeichnet Schicksale der „Moderne“ in Österreich nach – die vertrieben wurde und sich im Nationalsozialismus auch nicht durchgesetzt hätte, wären die drei Beteiligten nicht Juden gewesen. Deren Musik galt als „entartet“.

Arnold Schönberg ist der bekannteste unter ihnen geblieben, hoch geschätzt mittlerweile auch wieder in der alten Heimat, wo das Schönberg Center im Dritten Wiener Gemeindebezirk nicht nur sein Arbeitszimmer aus den USA nachgebaut hat, sondern mit Ausstellungen und Veranstaltungen unermüdlich sein Erbe pflegt.

Alexander von Zemlinsky (1871-1942) war nur drei Jahre älter als Schönberg (1874-1951) und kann dennoch als dessen Lehrer bezeichnet werden – wenn auch nicht für die Zwölftonmusik. Aber ein Werk wie Schönbergs „Verklärte Nacht“ steht ganz in der flirrenden Spätromantik Zemlinskys, dessen Werke in den letzten Jahrzehnten stark wieder entdeckt wurden.

Rein vom Zeitrahmen her kann man bei Richard Hoffmann (1925-2021) nicht von einem Zeitgenossen der beiden sprechen, er war noch nicht geboren, als sie in der Welt des Jugendstils die „Zweite Wiener Schule“ der Musik begründeten, er war ein Kind, als sie bereits als fertige Künstler ins Exil aufbrachen. Aber Hoffmann, als musikalisch über begabtes Kind geschildert, folgte Schönberg (auf Umwegen) ins Exil und wurde sein Schüler, Assistent, Vertrauter.

Darüber hinaus bestanden zwischen den Männern auch private Beziehungen – Schönberg heiratete Zemlinskys Schwester Mathilde, eine Ehe, die durch Mathildes Affäre mit dem Maler Richard Gerstl scheiterte, und Hoffmann war ein entfernter Cousin von Schönberg. Doch es war die Musik, die diese drei Männer zusammen band.

Das von Gerold Gruber heraus gebrachte Buch fokusiert sich – schließlich wurde die zugrunde liegende Ausstellung von der Organisation Exilarte veranstaltet – auf das Exil. Wie verschieden dieses Schicksal aufgenommen werden konnte, zeigte sich an Zemlinsky, der in der Fremde geradezu vertrocknete, und an Schönberg, der in der neuen Welt aufblühte. Richard Hoffmann wiederum war jung genug, um der neuen Chance mit offenen Armen zu begegnen. Hoffmanns Nachlass, der in das Wiener Exilarte Zentrum eingegangen ist, konnte viel Persönliches zu dieser Problematik beisteuern.

Nachdem Zemlinsky und Schönberg in der überreichen Wiener Künstlerwelt des Fin de Siecle gelebt hatten, wo Literatur, Musik, bildende Kunst, Wissenschaft in einander griffen, emigrierten sie zu verschiedenen Zeiten. Arnold Schönberg als einer der ersten bereits 1933, Richard Hoffmann als Zehnjähriger mit seiner Familie 1935 zuerst nach Neuseeland, bevor er später in die USA kam, und Alexander Zemlinksy nach dem „Anschluss“ 1938.

Das Buch dokumentiert in Einzelkapiteln mit reichem Material (Fotos, Briefe, Dokumente, Noten) Fragen wie Heimatverlust, die ungeheuren Belastungen und Schikanen, die eine Flucht und eine Aufnahme in einem anderen Land mit sich brachten, die Problematik des Umgangs mit solchen Herausforderungen.

In unserer Welt, wo Migrationsströme überborden, ist die Thematik der Entwurzelung ganz nahe. Immerhin haben Schönberg und Hoffmann es geschafft, sich ein sinnvolles, erfülltes neues Leben aufzubauen.

Renate Wagner