Tobias G. Natter:

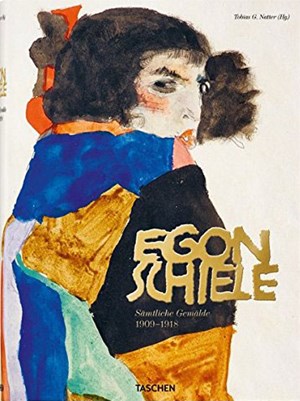

EGON SCHIELE. SÄMTLICHE GEMÄLDE 1909-1918

608 Seiten, Format XXL, Taschen Verlag, 2017

Ein englisches Sprichwort besagt: „Size matters“. Und manchmal kommt es tatsächlich auf die Größe an – etwa, wenn man den Riesenband betrachtet, der sich schlicht „Egon Schiele. Sämtliche Gemälde“ nennt und gar nicht schlicht ist. Ein Buch, das viel bietet – den ungeheuren Umfang von 30 x 41 cm, viele Kilo schwer. Ein Buch, das viel verlangt – Platz, wo man es hinlegen und aufschlagen und auch dort liegenlassen kann (denn zum dauernden Bewegen ist es zu schwer); Zeit, sich darein zu versenken; das Interesse, alles über Schiele genau wissen zu wollen; und die Begeisterungsfähigkeit, seine Werke in dieser Größe in exzellenter Wiedergabe genießen zu wollen.

Der Taschenverlag und Tobias G. Natter als einer der erfahrensten aller Forscher und Autoren machen es möglich. Was man 2018, zum hundertsten Geburtstag hätte erwarten können, ist vorweggenommen. Allerdings würde der Autor – auch wenn er am letzten Stand des derzeitigen Wissens operiert – für sich keinesfalls die ultimative Wahrheit postulieren. Die kann es nicht geben, nicht in der Kunst, nicht im Leben. Gerade die letzte Albertina-Ausstellung hat gezeigt, wie viel man immer wieder „neu“ interpretieren kann. Abgesehen davon, dass es immer noch etwas zu finden gibt…

Hier geht es erst einmal um das Schauen. Das Riesenformat ist eine große Sache, wenn man die Werke in dieser Größe und dieser stupenden farblichen Qualität genau betrachten kann – länger und ruhiger als in jeder Ausstellung. Was den Reiz des Originals nicht ersetzt, aber die Möglichkeit bietet, die es im wahren Leben nicht gibt – einfach „alle“ Gemälde von Schiele. Wobei Natter bei seiner Zählung der Werke mit dem Jahr 1909 einsetzt: Gerade bei Schiele war der Übergang von Graphik und Malerei fließend, Natter, der beide Genres bietet, unterscheidet sie für den Benutzer des Buches nicht zuletzt „haptisch“ – Gemälde auf Hochglanzpapier, Graphik (Bleistift, Kohle, Kreide, Gouache, Aquarell) auf gröberem Papier, kein Zweifel, was ist was.

Der Weg durch das Werk, den man solcherart betrachtend geht, legitimiert die grundlegenden Überlegungen von Tobias G. Natter in seinem Einführungsartikel: „Antiheld und Superstar“ untersucht Schieles Ausnahmestellung in unserer (Kunst)Welt, als „die Eingemeindung des Andersartigen“. Es ist im Grunde erstaunlich, dass ein Künstler, der so wenig gefällig, ja, der eigentlich so gut wie immer provokant, oft in seiner Bildsprache brutal ist, solche Popularität erreicht hat. Es wurde ein langer Weg zurückgelegt, bis sich das Verständnis der Öffentlichkeit einem Künstler angenähert hat, der vor hundert Jahren starb – und vielleicht erst heute als Zeitgenosse erscheint.

Denkt man nach dem ersten „Durchgang“ durch das Buch zurück, so hat man einen künstlerischen Kosmos durchschritten, dessen Fülle (auch quantitativ – Schiele starb mit 28 Jahren!) fasziniert. Die Städte und Landschaften, Wasser und Pflanzen, die Frauen in all ihren Variationen (auch in dem gnadenlosen Ausstellung der Sexualität), die teils nicht definitiv zu enträtselnden, düsteren Gemälde – und schließlich immer wieder er selbst in allen Variationen. Das alles auf einmal betrachtet, selbst wenn man sich Stunden dafür nimmt, hat fast schockierenden Effekt. In hohem Maße scheint Schiele ein Darsteller der gequälten Körper, die wohl als Gleichnis für den gequälten Menschen gelten dürfen.

Am Ende bietet das Buch Sammlungen von Schieles Briefen und Texten, weiters, reich mit Fotos bestückt, einen ausführlichen chronologischen Lebenslauf. Und schließlich, noch einmal, die Gemälde chronologisch im Kleinformat, mit ausführlicher Beschreibung, bei Natter 221 an der Zahl (frühere Autoren von Gesamtverzeichnissen kamen – je nach Zuschreibung oder Aberkennung – auf andere Mengen, Rudolf Leopold etwa auf 306).

Ein Buch wie dieses kann, etliche Kritiken haben es schon gezeigt, viele Kontroversen auslösen, aber diese betreffen die Wissenschaft, das sind Insider- Auseinandersetzungen (das Wort „Minenfeld“ kehrt in der Welt der Schiele-Forschung immer wieder). Das Buch wendet sich an Kunstfreunde, die sehen und begreifen wollen, und es bietet den paradoxen Effekt, dass man in Bildern schwelgen kann, die alles andere im Sinn hatten, als den Betrachter problemlos zu befriedigen. Aber ist Egon Schiele nicht immer ein Widerspruch in sich, der es schafft, seine Betrachter zwischen Bewunderung und Betroffenheit regelrecht zu „beuteln“?

Renate Wagner