Schleswig-Holsteinisches Landestheater; Flensburg

PERLA GALLO – Tänzerin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater

Der erste Schnee ist gefallen und die malerische Stadt Flensburg ist seit zwei Tagen mit weißem Puder bedeckt. Umso voller sind die gemütlichen Cafés an diesem Samstagvormittag. Im Café Isa in der Norderstraße treffe ich die Tänzerin Perla Gallo, die mich zuvor schon mehrmals auf der Bühne begeisterte.

Tänzerin Perla Gallo am jordanischen Felsentempel Petra (Foto: privat)

Wie eine kleine Familie empfindet die charmante Italienerin ihre Flensburger Company und fühlt sich sowohl am hiesigen Theater als auch in der Stadt an der dänischen Grenze sehr wohl. Großstadt-Stress muss hier niemand befürchten, ist die Stadt doch allgemein für ihre dänische Gelassenheit bekannt. Perla hat immer davon geträumt, die Zeit anhalten zu können, vielleicht um einen besonderen Moment zu genießen oder einfach, um nie alt zu werden. Dabei ist es ihr nie gelungen, die Zeiger anzuhalten, aber es gibt einen Weg oder vielmehr einen Ort, an dem die Zeit „angehalten“ wird und die Uhr nicht mehr tickt: den Strand. Deshalb schätzt sie hier an der Küste besonders die Nähe zum Strand, um dort ein paar Stunden am Ufer zu verbringen und neue Kraft tanken zu können.

„Ich wurde in Pforzheim geboren und bin mit meiner Familie zusammen nach Italien gezogen, als ich sieben Jahre alt war.“ erzählt sie. In ihrer Kindheit war sie sehr lebhaft und immer irgendwie in Bewegung und so kam ihrer Mutter die Idee, Perla zum Ballettunterricht anzumelden. „Auf diese Weise habe ich festgestellt, dass Ballet eine Sache ist, die ich wirklich machen möchte. In einem Workshop wurde schließlich die Direktorin der Accademia Nazionale di Danza in Rom auf mich aufmerksam und so zog ich im Alter von 13 Jahren in die Hauptstadt und begann meine Tanzausbildung. Diese Zeit war für mich sehr wichtig, denn in den Jahren an der Akademie entdeckte ich, wer ich künstlerisch und auch als Person überhaupt bin. Hier habe ich gelernt, an mich selbst zu glauben.

Vor ihrem ersten festen Engagement hier im Norden arbeitete sie bereits freischaffend in Italien, im Oman, in China, in Algerien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten und war in unterschiedlichsten Produktionen zu erleben. In Deutschland konnte man sie ab 2019 in Halberstadt in Schwanensee und Die Schöne und das Biest auf der Bühne sehen.

„Als während der Lockdowns viele Theater geschlossen blieben und ich nicht auftreten und arbeiten durfte, war ich sehr demotiviert und wusste nicht, was ich tun sollte. Per Zufall hatte ich die Ausschreibung für die Stelle in Flensburg gesehen und mir gesagt: Wenn es klappt, dann mache ich weiter, ansonsten gebe ich das Tanzen auf.“ Schön, dass sie jetzt hier ist!

Nun ist Perla schon die dritte Spielzeit im Ensemble des Landestheaters und sie kann sich sehr gut vorstellen noch länger zu bleiben, schließlich fühlt sie sich hier pudelwohl. In wenigen Tagen wird sie in Emil Wedervang Brulands Version von Tschaikowskis Dornröschen als Aurora debütieren. „Ich war erst ein Mal als Pamina eine Prinzessin auf der Bühne“ erzählt sie mir. Wie sie so vor mir sitzt, versprüht sie im selben Moment eine fast aristokratisch anmutende Eleganz, so dass ich keinen Zweifel daran habe, dass sie auch diese Rolle perfekt verkörpern wird. In dieser Produktion ist sie als rote Fee eingestiegen und die Proben für die Umbesetzung laufen gerade.

Auf Reisen, wie hier in Vietnam, begibt sich die Künstlerin nicht zuletzt, um persönlich daran zu wachsen (Foto: privat)

Sie sei eigentlich ein introvertierter und schüchterner Mensch sagt sie über sich. Nur tanzend könne sie so richtig aus sich herausgehen und überwindet auf diese Weise ihre Scheu davor, im Mittelpunkt zu stehen. Sobald sie die Bühne betritt, fühlt sie sich wie ein anderer Mensch und kann ihr Publikum vom ersten Moment an begeistern. Bei diesen Worten wirkt die junge Frau auf mich sehr reflektiert und tiefgründig und auch im Gespräch keineswegs schüchtern. Auf der Bühne in einer Sprechrolle eine tragende Rolle zu spielen, sei für Perla aber undenkbar. Sehr gerne würde sie auch mal eine wirklich bösartige Persönlichkeit auf der Bühne verkörpern, um mal eine ganz andere Seite zu zeigen. Die Italienerin ist nicht zuletzt ihren Eltern sehr dankbar dafür, dass sie diesen Beruf ausüben darf und so in einer ihr angenehmen Weise einen Teil ihrer Persönlichkeit zeigen kann, der im Alltag manchmal eher im Verborgenen bleibt.

Bei der Zusammenarbeit mit dem Choreographen gibt dieser natürlich den Rahmen vor, aber wie sie eine Rolle letztendlich künstlerisch interpretiert entscheidet sie und im Laufe einer Aufführungsserie verändert sie auch immer wieder Details und entwickelt ihre Interpretation eines Charakters von Mal zu Mal weiter.

Wie sieht denn eigentlich die tägliche Routine einer Tänzerin aus? „Für mich ist das Frühstück der schönste Teil des Tages. Ich liebe es, den Tag mit einem guten Frühstück und einem guten Kaffee zu beginnen. Dann gehe ich ins Theater, wo ich mich normalerweise vor dem Training ein wenig aufwärme und dann mit den Proben für die Vorstellungen weitermache. In der Pause gehe ich gerne ins Fitnessstudio, um Muskelaufbauübungen zu machen, aber ich entspanne mich auch mal mit einem guten Buch und einem Kaffee am Hafen, wenn das Wetter es zulässt. Danach gehe ich wieder zur Arbeit und beende schließlich den Tag, indem ich etwas koche und mich mit einem heißen Kräutertee verwöhne.“

Sehr spannend findet sie auch Tanzabende in der sogenannten Kleinen Bühne, in der die Tänzerinnen und Tänzer ihrem Publikum so nah sind, dass sie den Zuschauern in die Augen blicken können. Das empfindet die Künstlerin als sehr spannend und spürt dabei eine ganz eigene Energie. Darüber hinaus steht im kommenden Jahr eine besondere Wiederaufnahme an: in einer speziell für Klassenzimmer eingerichteten mobilen Aufführung mit dem Titel Adna ist neu geht es um den Moment, wenn man neu in eine Gruppe kommt, die ‚Neue‘ im Klassenzimmer ist. Dabei hat Perla in ihrer Kindheit durchaus Gemeinsamkeiten mit diesem Charakter gehabt: „Als Kind wünschte ich mir, ich hätte Superkräfte und könnte unter bestimmten Umständen unsichtbar sein. Ich fühlte mich fast immer unwohl, litt unter Minderwertigkeitskomplexen und fühlte mich tatsächlich wie Adna; stets beobachtet, bewertet und voller Angst, keine eigene authentische Identität zu haben.“ Die Arbeit mit Kindern bedeutet ihr viel: „Ich liebe Kinder, es macht mir Freude, mit ihnen zu arbeiten, ihnen etwas beizubringen, sie zu stimulieren und ihre Fragen zu beantworten. Ich arbeite gern in Projekten, die Bildung und Kunst unterstützen, und die soziale Inklusion fördern. Deshalb habe ich mich auch schon ehrenamtlich engagiert und werde dies auch weiterhin tun.

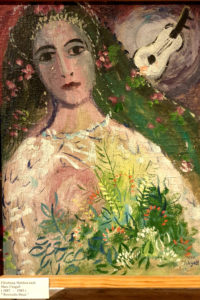

Die Tänzerin malt abstrakte Bilder, in denen sie ihre jeweiligen Empfindungen und aktuelle Eindrücke zum Ausdruck bringt. Dabei denkt sie nicht viel nach, sondern malt intuitiv drauf los. Einige ihrer Bilder verewigt sie in einem persönlichen Tagebuch, andere sind eigenständige Kunstwerke, die sich auch als Wandschmuck eignen.

Eine weitere Passion von Perla Gallo ist das Reisen. Neulich erst ist sie direkt nach einer Premierenfeier in den Bus zum Hamburger Flughafen gestiegen, um von dort sehr früh am nächsten Morgen zu einem Kurztrip nach Finnland aufzubrechen. Im vergangenen Sommer hat sie eine ausgedehnte Reise durch Asien und Afrika unternommen und liebt es bei solchen Gelegenheiten sehr, sich mit den Einheimischen zu unterhalten und so deutlich mehr über die Eigenheiten und Persönlichkeiten zu erfahren, als es in einem Pauschalurlaub möglich wäre. Afrika gefällt ihr dabei besonders, denn dort ist sie häufig auf Menschen gestoßen, die ohne großen materiellen Besitz sehr zufrieden und ausgeglichen sind. „Ich reise, um die Welt zu erkunden, neue Orte und Kulturen zu entdecken und um zu sehen, was sich außerhalb meines Alltags abspielt. Ich reise auch, um persönlich daran zu wachsen. Ich verlasse dabei meine Komfortzone. Reisen inspiriert mich, weil ich meine Perspektive dadurch verändere. Durch das Reisen fühle ich mich lebendig. Ich sammle Erinnerungen und keine Gegenstände.“

Nach Afrika möchte Perla Gallo unbedingt zurückkehren. Dieses Bild zeigt sie in Kenia. (Foto: privat)

Für Ihre Zukunft hat sie keine konkreten Pläne. „Es geht immer irgendwie weiter. Vielleicht wäre eine Aufgabe in Afrika irgendwann etwas für mich. Ich möchte auf jeden Fall dorthin wiederkommen und meine Kontakte ausbauen.“

Ich freue mich sehr, dass Perla auch bei diesem Interview in englischer Sprache ihre Komfortzone für mich verlassen hat. Danke für das Vertrauen und die offenen Worte.

Marc Rohde, November 2024

FLENSBURG/ Landestheater: HÄNSEL UND GRETEL

Schleswig-Holsteinisches Landestheater Flensburg:

HÄNSEL UND GRETEL

26.11.2024

Spielfreudig und schönstimmig: Małgorzata Rocławska als Gretel und Anna Grycan als Hänsel (Foto: Tilman Köneke)

Für norddeutsche Sehgewohnheiten ist die Inszenierung von Tristan Braun im Bühnenbild und den Kostümen von Christian Blechschmidt recht modern. Während der Ouvertüre wird das Publikum mittels einer Videoprojektion in Film Noir Optik auf einen Waldspaziergang mitgenommen. Das wirkt bereits leicht beängstigend. Später kommt das karge Kinderzimmer von Hänsel und Gretel zum Vorschein, welches insbesondere durch die hohen dunkelgrauen Wände und die Umzugskartons, sowie eine lieblos auf dem Boden drapierte Matratze im Gedächtnis bleibt. Auf einem Fernseher ist dazu lediglich ein Bildrauschen zu sehen. Dazu gibt es eine Deckenlampe, die das Zimmer und die beiden Protagonisten in kaltes Licht taucht und später eine Ballonlampe, die sowohl Sonne als auch Mond sein kann. Auch ein Baum fehlt im zweiten Akt nicht auf der Bühne. In dieser fast unwirklich wirkenden Atmosphäre spielen die Geschwister zu Beginn mit ihrem Smartphone und filmen damit Tanzvideos, die sie vermutlich in den Sozialen Medien teilen wollen. Die ganze Oper über verlassen die beiden dieses ungemütliche Zimmer nicht. Die altbekannte Geschichte nach den Gebrüdern Grimm spielt sich offenbar vollständig in der Phantasie der Kinder ab. Bezeichnend hierbei ist es, dass Mutter und Hexe von ein und derselben Sängerin verkörpert werden. Wenn man bedenkt, dass Humperdincks Meisterwerk in einer Zeit entstanden ist, in der die Psychoanalyse ihre ersten Erfolge feierte, ist dies keine abwegige Interpretation. Statt Lebkuchenromantik beschert die Hexe schließlich als starken Kontrast zum grauen Alltag der Geschwister rosarote Zuckerwatte-Eskapaden. Alles in allem gelingt Braun eine schlüssige und unterhaltsame Sicht auf das Werk, mit der er das Flensburger Publikum begeistert.

Knusperhexe (Itziar Lesaka) mit Gretel (Małgorzata Rocławska) und Hänsel (Anna Grycan) Foto: Tilman Köneke

Eine interessante Anekdote hierbei ist, dass Humperdinck sein Werk selbst ironisch als „Kinderstubenweihfestspiel“ bezeichnete und Tristan Braun im Jahr 2015 bei den Bayreuther Festspielen „Parsifal – für Kinder“ inszenierte.

Gesanglich harmonieren Anna Grycan als Hänsel und Małgorzata Rocławska als Gretel wunderbar miteinander und beiden gelingt es, kindliche Bewegungsabläufe in ihr intensives Spiel mit einfließen zu lassen. Der helle Mezzosopran von Grycan verschmilzt dabei akustisch nicht selten mit Roclawskas glockenreinem und unschuldig anmutendem farbenreichen Sopran. Schönheit von Stimmen ist ja eine ganz individuelle Empfindung, aber für mich ist dieses Duo eine akustische Offenbarung.

Kai-Moritz von Blanckenburg gibt mit seinem kernigem Bariton den Vater Peter und ist dabei auch ganz wunderbar zu verstehen. Von der Figur her behäbiger angelegt als die Kinder, weiß er seine Stimme fein nuanciert und agil einzusetzen. Itziar Lesaka bleibt den beiden von ihr verkörperten Rollen Mutter Gertrud und Knusperhexe nichts schuldig und vermag sich mit ihrem schwereren Mezzosopran Eindruck zu verschaffen. Mayumi Sawada komplettiert das Ensemble tadellos als Sandmännchen und Taumännchen und der Kinderchor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters wird von Damen des Opernchores unterstützt. Als Traumpantomimen tragen mimisch Rebecca Bayer, Lavinia Gosau, Berit Gröhn, Melina Hansen, Ellie Ivanov, Flo Junk, Maike Wedehase, Viktoria Wottschel und Lina Wurstner zum szenischen Gelingen dieser Aufführung bei.

Märchenhafte Traumpantomime (Foto: Tilman Köneke)

Märchenhafte Traumpantomime (Foto: Tilman Köneke)

Die musikalische Leitung der Wiederaufnahme und auch der von mir besuchten Vorstellung liegt in den Händen von Avishay Shalom, der für romantischen Märchensound des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters sorgt und die Künstler auf der Bühne und im Graben gut zusammenhält.

FLENSBURG/ Landestheater: LA TRAVIATA

FLENSBURG / Schleswig-Holsteinisches Landestheater:

LA TRAVIATA von Giuseppe Verdi

13. Februar 2024

Traviata geht immer. Meist engagieren Theater einen mittelmäßigen und zwei gute (oder umgekehrt) Gäste für die Besetzung der drei Hauptpartien und stellen diese in eine mehr oder weniger gelungene Inszenierung. Schon strömen die Besucher in die Vorstellungen. Nicht so in Flensburg. Oh doch, voll ist das Haus schon, aber das Ensemble besteht in dieser Vorstellung ausschließlich aus hervorragenden Ensemblemitgliedern.

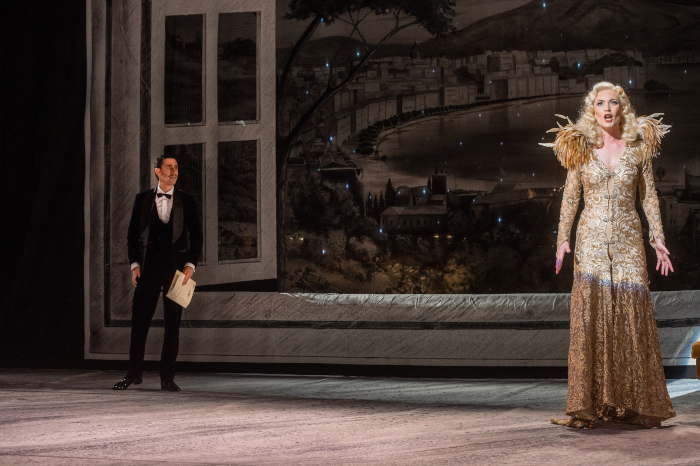

Bühne auf der Bühne: Małgorzata Rocławska begeistert in der Titelrolle

Die Inszenierung stammt von der Operndirektorin des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, Kornelia Repschläger: Schon während des Vorspiels öffnet sich der Vorhang und eine Bühne auf der Bühne (Ausstattung: Angelika Höckner), umrahmt von einem mit zwei Engeln verzierten goldenen Portal, kommt zum Vorschein. Die Seiten und die Rückseite der kleinen Flensburger Bühne sind nicht abgehängt, sondern sie erlauben einen Blick auf Züge, Dirigentenmonitore und ab und zu auch auf den Inspizienten. Auf einer Leinwand erleben wir in großer Dimension mimisch die herzzerreißenden Leiden der Violetta Valéry. Im Zusammenspiel mit Verdis Musik gelingt schon diese Eröffnungsszene zu einem emotional tief berührenden Kabinettstück. Sogleich fällt die Leinwand und die auf Stuhlreihen platzierten, dem Publikum ihre Rücken zugewandten Mitglieder des Opern- und Extrachores des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters (Einstudierung: Avishay Shalom) bewundern Violetta auf der Bühne. Auch Selfies werden gemeinsam mit ihr gemacht. Offenbar genießt die junge Frau in diesem Mikrokosmos einen gewissen Star-Status. Schnell wird klar, dass in der Flensburger Produktion die Beziehungen der Charaktere untereinander und die durch diese ausgelösten Emotionen der Protagonistin im Fokus stehen. Dabei wird die eigentliche Geschichte, die in zeitgenössischen, aber stilvollen Kostümen erzählt wird, dennoch schlüssig visualisiert. Vielleicht ist Violettas Kleid das im ersten Akt eine schicke schwarze und mit Applikationen verzierte Robe ist, im zweiten Akt lediglich aus dem mit Fransen verzierten Unterrock und im dritten Akt schließlich nur noch aus dem Unterrock besteht, das stärkste Symbol für ihr aus den Fugen geratenes Leben und die schwindenden physischen und vor allem psychischen Kräfte. Violetta ist aber nicht nur Opfer der Gesellschaft, sondern gestaltet auch aktiv. So positioniert sie beispielsweise im auf dem Landsitz spielenden zweiten Akt ein Reh auf der Bühne und wird so durchaus selbst zur Architektin des Geschehens. Germont kommt eher als verklemmter Oberlehrer daher, denn als imposante Autorität. Fast schon bekomme ich Mitleid mit ihm, wenn er Violetta darum bittet, Abstand von der Beziehung zu seinem Sohn Alfredo zu nehmen. Dabei hat er offenbar nicht einmal genug Mut, seiner Gesprächspartnerin in die Augen zu sehen. Erst im dritten Akt, als er erkennt, was er Alfredo und der sterbenden Violetta angetan hat, stellen sich auch bei ihm sympathische Gefühle wie Reue und Mitleid ein. Zu Beginn dieses Aktes ist Violetta zusammen mit dem Reh in einem scheinbar aus Trümmern (ihres Lebens?) erbauten kleinen Unterschlupf versteckt. Das Reh gilt im Schamanismus als sehr mutig, da es genau weiß, dass es sich wehren kann. In der Regel tut es das aber nicht, da es den sanften und friedlichen Lebensweg bevorzugt. Somit geht es Streitigkeiten und Kämpfen generell aus dem Weg und schützt sich somit selbst auf eine kluge Art und Weise. Ist das nahende Ableben der Titelheldin also eine Schutzreaktion, um den ihr gegenüber emotionslosen Männern zu entfliehen? So viel zur rundum beglückenden Szene, die traditionellen Sehgewohnheiten ebenso gerecht wird, wie Regietheater-Fans zu begeistern vermag.

Noch größere Freude bereitet die musikalische Seite. Die Leitung im Orchestergraben obliegt Martynas Stakionis. Behutsam führt er das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester im Zusammenspiel mit den Akteuren auf der Bühne zusammen. Nie werden die Sänger vom Orchesterklang übertönt und nur ganz selten erhoffe ich mir eine noch feiner abgestimmte Balance zwischen Musikern und Sängern. Von den schwelgerischen Vorspielen des ersten und des dritten Akts, über beschwingte Chorszenen wie in Violettas Salon bis hin zur unweigerlich eintretenden dramatischen Katastrophe am Ende lotet er sämtliche Stimmungen in Verdis Partitur treffsicher aus und scheint dabei den ganzen Abend sehr sängerfreundlich zu gestalten. Kein Wunder, dass der Flensburger GMD, der selbst die Premiere und einige Folgevorstellungen dirigiert hat, bei so einem Teufelskerl im Team entspannt im Publikum weilt.

Małgorzata Rocławska ist Violetta Valery. Sie durchlebt diesen Charakter ohne Kompromisse und steht beim Schlussapplaus schließlich scheinbar selbst mit einer Träne im Auge da, bevor sie den auf sie einbrechenden Jubel erfasst. Im ersten Akt setzt sie ein flirrendes Vibrato ein, was schon rein stimmlich das flatterhafte Leben dieser Dame signalisiert. Das klingt dabei noch wunderschön und die Koloraturen gelingen kraftvoll, harmonisch und sicher. È strano!… è strano!… / Ah, fors’è lui che l’anima wird ihr vom Publikum unnötig schwer gemacht, denn in dieser Szene klingelt im Auditorium ein Handy und an der berüchtigten Stelle vor Beginn der Arie klatschen die begeisterten Zuschauer mitten rein. In Kombination ist dies durchaus unglücklich, aber die Sopranisten bleibt souverän. Ab dem zweiten Akt singt sie mit weniger Vibrato und dafür mit glutleuchtendem Sopran. Wer für den verpatzten Einsatz in der Cabaletta Morrò!… la mia memoria verantwortlich ist, vermag ich nicht zu sagen, aber die Sopranistin überspielt diesen kleinen Fehler sehr galant und dass sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt, spricht für die Nervenstärke der noch jungen Sängerin. Der Wechselgesang mit der Oboe in Addio del passato schließlich gelingt so harmonisch wie selten und mit ihrer Gestaltung dieser Arie legt Roclawska schließlich den Grundstein für den bald folgenden Jubel und minutenlange Standing Ovations.

Oft habe ich es erlebt, dass die Leistung des Tenors neben der ach so schweren Partie der Violetta deutlich abfällt. Nicht so bei Dritan Angoni als Alfredo. Kraftvoll und ungestüm gibt er mit seinem wohlklingenden Tenor den jungen Liebhaber. Etwas mehr Zärtlichkeit und Schmachten in der vokalen Gestaltung würde seinen Liebesbekundungen noch besser zu Gesicht stehen, aber das kann durchaus noch werden. Seine Cabaletta im zweiten Akt beendet er nicht mit einem hohen C, womit er einen publikumswirksamen Effekt auslässt. Dennoch ist Angoni an diesem Abend zu Recht der zweite große Publikumsliebling. Philipp Franke als Giorgio Germont verfügt über eine für mein Hörempfinden eher helle Baritonstimme, die wunderbar zu seiner Bühnenerscheinung in dieser Inszenierung passt. So unglaublich zärtlich gehaucht habe ich Pura siccome un angelo, als er von seiner geliebten Tochter singt, übrigens noch nie gehört. Franke ist kein typischer Verdi-Bariton und kann gerade deshalb neue Akzente dieser vielschichtigen Rolle ausloten.

Sehr gut gefallen auch Sarah Kuffner als Flora und Xiaoke Hu als Gastone, die ihren Rollen Profil verleihen. Ergänzt werden Sie von Karol Malinowksi als wenig charmanter Barone Douphol, Kai-Moritz von Blanckenburg als Marchese d’Obigny, Timo Hannig als Dottore Grenvil, sowie Rouben Sevostianov (Diener) und Dmitri Metkin (Commissario).

FLENSBURG/ Landestheater: DER ARME JONATHAN (Premiere)

Die Inszenierung von Cornelia Repschläger sorgt bei der Premiere schnell für ausgelassene Stimmung im gut besuchten Flensburger Stadttheater. Schon beim Einzug einiger Mitwirkender durch den Zuschauerraum und das Werfen von silbernen Konfettistreifen zu Beginn bezieht sie das Publikum direkt in die kurzweilige Produktion mit ein. Auch der 1. Rang wird im Laufe des Abends noch bespielt, um das 360-Grad-Erlebnis perfekt zu machen. Dabei wurde Millöckers kaum noch gespielte Operette mit einer gekürzten und aktualisierten Textfassung von Kriss Rudolph behutsam und mit viel Respekt gegenüber dem Original aktualisiert. Gendernde Student*innen beispielsweise werden augenzwinkernd auf die Bühne gebracht, aber es bleibt dem Zuschauer überlassen, was er davon hält, denn in dieser Produktion wird dankenswerterweise nicht moralisiert. Selbst denken bleibt erwünscht und erlaubt. Insgesamt beinhaltet die Handlung erstaunlich viele top aktuelle Themen und Konstellationen. An dieser Stelle darf ich die Regisseurin zitieren: „Im ARMEN JONATHAN treffen wir auf Menschen, deren Lebenssituation und Probleme ganz die unseren sind oder sein könnten: eine junge Frau (Harriet), die gerade ihren Doktor gemacht hat, muss sich zwischen Liebe und Beruf entscheiden und wählt die Karriere, – ein Mann (Vandergold), der beruflich alles erreicht hat, Karriere und Vermögen aufgibt, um sich selbst zu finden, – Studentinnen, die ihre Freiheit von männlicher Bevormundung feiern, – SängerInnen, die Lohnfortzahlung auch im Krankheitsfall fordern, – streikende Angestellte, die mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen fordern, – ein Künstleragent (Quickly), der die weltweite Vermarktung seiner Klientel zu seinen Gunsten betreibt, – ein junges Paar (Jonathan und Molly), das sich durch den geschenkten finanziellen Wohlstand innerlich entfremdet.“ Aktueller geht es nicht!

Die Spaßgesellschaft der Schönen und Reichen wird hierbei durch ein modernes Bühnenbild von Rena Donsbach, inklusive übergroßer Champagnerflaschen und allerlei dekadentem Gedöns wunderbar zur Geltung gebracht.

In dieser Welt tummeln sich eine ganze Menge skurril überzeichneter Pop-Art Charaktere, die oft an Künstler aus Florian Silbereisens Schlagerarena, den Eurovision Song Contest und vergleichbare Formate erinnern. (Kostüme: Ralf Christmann). Ein besonders ästhetisches Highlight in diesem Ambiente ist der kurze, aber beeindruckende Auftritt von Jana Marth als elegant tanzende grazile Ballerina im weißen Tutu.

Jonathan (Dritan Angoni) und Vandergold (Robin Neck) tauschen ihre Rollen – (c) Thore Nilsson

Der Küchengehilfe Jonathan Tripp wird schönstimmig und spielfreudig von Dritan Angoni gegeben. Als seine Freundin Molly begeistert die armenische Koloratursopranistin Anna Avdalyan, die insbesondere auch mit ihrem komödiantischem Talent aufwartet und der einige köstliche Versprecher in den Text geschrieben wurden. So sehnt sie sich zum Beispiel nach einer Massage mit esoterischen Ölen. Robin Neck als reicher Amerikaner Vandergold, der seines Vermögens überdrüssig ist und dieses schließlich mit Jonathan tauscht, ist nicht zu unrecht schon mehrfach eine große Karriere vorhergesagt worden. Als brillanter Schauspieler vermag er mit tenoralem Schmelz auch vokal vollends zu begeistern. Malgorzata Roclawska verzaubert mit den unzähligen Nuancen, die ihre wohlklingende Stimme hervorbringen kann und verkörpert eine überzeugende launische Operndiva, wie sie im Buche steht. Kai-Moritz von Blanckenburg gilt als Mann für alle Fälle und überzeugt auch in der Rolle des Impresarios Tobias Quickly, der bei allem Charme auch per Definition stets ein wenig schleimig rüberkommt.

In den kleineren Rollen stehen in Flensburg Timo Hannig (in der Premiere wegen einer Erkrankung nur spielend und dabei vokal von Tom Kessler von der Seite unterstützt), der mit reichlich komödiantischem Talent ausgestattete, aber gerne mit den Augen den Dirigenten suchende Xiaoke Hu als Komponist Cantalucci, Philipp Franke als Graf Nowalsky, Sarah Kuffner als seine Schwester Arabella, sowie In-Hoo Choi, Rouben Sevastianov, Karol Malinowski, Nadia Steinhardt, Katarina Luise Fuchs, Carla Antunes, Mayumi Sawada und Lidiia Basova auf der Bühne.

Der Opernchor (Leitung: Avishay Shalom) und das präzise und beschwingt aufspielende Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester unter der Leitung von Sergi Roca Bru tragen nicht unwesentlich zum perfekten Operettenerlebnis bei. Dramaturgin Susanne von Tobien spürte in Coburg die Originalfassung von Carl Millöckers Partitur auf. Sämtliche dort gefundene Noten aus dem Jahr 1890 waren handgeschrieben und fehlerbehaftet. Der Kapellmeister hat unendlich viel Arbeit in die Aufarbeitung gesteckt, aber das Ergebnis kann sich wahrlich hören lassen und wäre allein schon einen Besuch im Schleswig-Holsteinischen Landestheater wert.

Fazit aus der Sicht des Rezensenten: der Besuch der Aufführung hat ganz viel Spaß gemacht! Unbedingt hingehen.

FLENSBURG / Schleswig-Holsteinisches Landestheater: DIE STUMME SERENADE

Ein trotz mehrerer Wiederbelebungen in den vergangenen Jahren (zuletzt 2017 in Coburg) doch weitgehend unbekanntes musikalisches Juwel von Erich Wolfgang Korngold ist die musikalische Komödie in zwei Akten namens „Die stumme Serenade“. Warum das Werk nicht viel öfter auf den Spielplänen zu finden ist und warum sich auch das (Flensburger) Publikum eher zurückhaltend mit dem Besuch dieses musikalischen Juwels gibt, lässt sich nicht so recht sagen. Das Stück hat alles, was ein Hit braucht und auch die temporeiche Inszenierung und die engagierte Darstellung auf der Bühne hat alles, was es zum großen Erfolg braucht. Seinerzeit waren die Arien „Luise, Luise, du hast etwas“ und „Ich geh mit Dir ans End der Welt“ regelrechte Hits.

Das nur aus wenigen Musikern bestehende Instrumentalensemble ist im hinteren Teil der Bühne platziert und wird während der Vorstellung weitgehend von einem Vorhang verdeckt. Unter der musikalischen Leitung von Theo Saye und mikrofonverstärkt kommen die Melodien teilweise sehr üppig rüber und entfachen ein sprühendes Feuerwerk musikalischer Farben.

Andrea (Rastislav Lalinský) schmachtet Silvia (Andrea Müller) an. (Foto: Henrik Matzen)

Regisseurin Kornelia Repschläger verlegt die Handlung gemeinsam mit ihrem Bühnenbildner Olaf Grambow in ein Filmstudio. Passend zu Korngolds Karriere als Filmmusik-Komponist wird „Die stumme Serenade“ in den berühmten „Global Studios“ verfilmt:

In Neapel ist die Welt noch in Ordnung und die Moral wird hochgehalten: Umso größer ist das Entsetzen, als Schauspieldiva Silvia Lombardi berichtet, dass ein Unbekannter sie im Schlaf überrascht und geküsst habe! Während es sich dabei in den Augen der entrüsteten Staatsgewalt natürlich um eine versuchte Entführung handelt, mutet eine in derselben Nacht unter dem Bett des Ministerpräsidenten deponierte Bombe dagegen weitaus weniger spektakulär an – zumal diese ja noch nicht einmal hochgegangen ist …

Polizeiminister Caretto kommt jetzt die undankbare Aufgabe zu, herauszufinden, wer was war und warum das alles überhaupt geschehen ist. Was wie ein Polit-Thriller anfängt, entwickelt sich zu einem schräg-vergnüglichen Verwirrspiel um die Macht der Liebe, inklusive eines Modeschöpfers, dessen unhörbar gesungene Serenade ihn beinahe den Kopf gekostet hätte.

Die bleistiftartigen Zeichnungen verzaubern immer wieder aufs Neue – Eva Schneidereit und Kai-Moritz von Blanckenburg in gezeichneter Kulisse (Foto: Matzen)

Das Bühnenbild besteht weitestgehend aus bleistiftartig gezeichneten Filmkulissen, die durch farbige Beleuchtung an Lebendigkeit gewinnen. Eine tolle Idee, die immer wieder neue erfrischende Eindrücke erlaubt! Zum Thema Film ist die kompakte Dauer (ursprünglich wohl coronabedingt – die Premiere war bereits Anfang September 2021) auf 90 Minuten reduziert und auch der Sound der verwendeten Mikroports unterstützt die cineastische Interpretation. Dabei scheinen die Singstimmen nur bis zu einer bestimmten Lautstärke verstärkt zu werden, denn sobald die Sänger aussingen, klingen die Stimmen natürlich, was dem musikalischen Gesamteindruck zugute kommt.

Die einzelnen Charaktere werden von der Regisseurin in Comic-Manier slapstickartig überzeichnet, was sehr erfrischend wirkt und beim Zusehen großen Spaß macht. Die farbenfrohen Kostüme von Ralf Christmann unterstreichen diese Intention wunderbar.

Sam (Dritan Angoni) und Louise (Ayelet Kagan) sorgen für Stimmung auf der Bühne (Foto: Matzen)

In den Hauptrollen erleben wir das ehemalige Ensemblemitglied Amelie Müller, die der anspruchsvollen Rolle der Schauspielerin Silvia Lombardi stimmlich jederzeit gerecht wird und die durch ihr kokettes, divenhaftes und sich selbst nicht zu ernst nehmendes Spiel vollends überzeugt. Optisch geht die charmante Berlinerin problemlos als Italiens schönste Schaupielerin durch. Dazu ist ihre deutliche Aussprache in den Dialogen aber auch beim Singen nicht selbstverständlich und ein großes Sonderlob wert. Rastislav Lalinský hat es sprachlich etwas schwerer, spielt und singt sich aber mit Leichtigkeit in die Herzen der Zuschauer. Ayelet Kagan als spielfreudige Probierdame Luise bezaubert mit ihrem flexiblen Sopran und kokettiert gekonnt mit dem jungenhaft wirkenden Dritan Angoni, der mit seinem leichten Tenor in der Rolle als Reporter Sam Borzalino ebenfalls keine Wünsche offen lässt und als Pater Orsenigo für Lacher sorgt. Ein stimmliches Schwergewicht mit großem komödiantischen Talent ist der Bass Kai-Moritz von Blanckenburg, der als Polizeiminister Caretto vokal präsent für Zucht und Ordnung sorgt und – mit leicht modifizierter Stimmfarbe – auch eine überzeugende Kammerfrau Bettina gibt. Alma Samimi, Malgorzata Roclawska und Eva Schneidereit runden das Ensemble in mehreren kleineren Partien ab.

Im Mai und im Juni gibt es in Flensburg noch je eine Aufführung dieser Produktion zu sehen und ein Theaterbesuch lässt sich hier in der Region wunderbar mit einem Urlaub an der See verbinden…

Marc Rohde / Inhaltsangabe: (c) Webseite des Theaters

Urlaub in Deutschlands äußerstem Norden

Mehrere Monate lang habe ich als Gästeführer auf kulinarischen Stadtrundgängen Einheimische und Touristen durch die schöne Stadt Flensburg geführt und möchte Ihnen in diesem Artikel einige versteckte und weniger bekannte Ecken meiner Heimatstadt näher bringen. Über Jahrhunderte gehörte Flensburg zum dänischen Gesamtstaat und gilt nicht zuletzt deshalb auch heute noch als Deutschlands dänischste Stadt. Eine große hier lebende dänische Minderheit und viele Besucher aus dem Nachbarland versprühen an allen Ecken skandinavisches Flair.

Blick auf den Hafen und das Ostufer mit der St. Jürgen Kirche

Bewegte Stadtgeschichte im Überblick

Im 12. Jahrhundert entstand die Siedlung am Ende der fischreichen Flensburger Förde und in unmittelbarer Nähe zum Ochsenweg, einer Handelsstraße, die von Wedel (bei Hamburg) bis nach Viborg im Norden verlief. Flensburg erhielt im Jahr 1284 das Stadtrecht und entwickelte sich schnell zur bedeutendsten Stadt im Herzogtum Schleswig. Die damaligen Kaufleute betrieben regen Handel, unter anderem mit gesalzenem Hering. Nach kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Grafen von Holstein und den Hansestädten konnte sich Flensburg von der Vormacht Lübecks lösen und stieg im 16. Jahrhundert zur bedeutendsten Handelsstadt der dänischen Krone auf. Diese Blütezeit wurde 1626 durch den Dreißigjährigen Krieg beendet, dem 1712 die nordischen Kriege folgten. Nach dem Wiederaufbau folgte durch den Handel mit Norwegen und durch Walfang ein neuerlicher Aufschwung. Der ebenfalls auflebende Westindien-Handel führte zu einer weiteren wirtschaftlichen Blütezeit. Dänemark unterhielt Kolonien in der Karibik: die Inseln St. Croix, St. Thomas und St. John. Von dort gelangten Rohrzucker und Roh-Rum nach Flensburg und wurden hier weiter verarbeitet. Zeitweilig wurden bis zu 200 Rumhäuser gezählt. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte auch diese Hoch-Zeit ein Ende. In Folge des Deutsch-Dänischen Kriegs 1864 fiel Schleswig-Holstein und damit auch Flensburg an Preußen. Im Jahr 1920 wurde schließlich im Rahmen einer Volksbefragung der Grenzverlauf zwischen Deutschland und Dänemark neu bestimmt. Nordschleswig gehörte fortan zu Dänemark und Flensburg wurde plötzlich zur Grenzstadt. Im zweiten Weltkrieg wurden nur etwa 5% der Stadt zerstört, sodass man heute immer noch sehr viele historische Gebäude vorfindet. Im Mai 1945 war die Stadt Sitz der letzten Reichsregierung unter Karl Dönitz. In heutiger Zeit kennt man sie eher wegen des hier ansässigen Kraftfahrtbundesamtes, des leckeren Bieres mit den lustigen Werbespots und der erfolgreichen Handballmannschaft. So viel in aller Kürze zur aufregenden und eigentlich weitaus komplexeren Vergangenheit der Stadt.

Auch eine Theaterstadt

Für die Größe der Stadt ist das Theaterangebot sehr vielfältig. Sogar eine Niederdeutsche Bühne und ein dänisches Theater gibt es. Die Flensburger Theatergeschichte begann im Jahr 1450, als Bürger der Stadt unter Anleitung von Geistlichen in St. Marien ein Passionsspiel aufführten. 1795 eröffnete in Flensburg das erste bürgerliche Theater Schleswig-Holsteins seinen Spielbetrieb. Bemerkenswert ist auch ein Gastauftritt von Pietro Mascagni, der im Jahr 1877 in der damaligen Sängerhalle im Tivoli am oberen Südergraben stattgefunden hat. Das heute noch bespielte Stadttheater in der Rathausstraße wurde 1894 eröffnet. Der Baustil orientiert sich an italienischen Renaissancebauten und greift durch die Verwendung von Backsteinen norddeutsche Bautraditionen auf. Am 1. August 1974 wurde aus wirtschaftlichen Gründen gemeinsam mit den Theatern in Schleswig und Rendsburg die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH gegründet. Das Musiktheater des insgesamt etwa 380 Beschäftigte zählenden Landestheaters hat bis heute seinen Sitz in Flensburg.

Die geografische Lage der drittgrößten Stadt Schleswig-Holsteins am Ende der Flensburger Förde und damit am westlichsten Punkt der Ostsee ist für einen erholsamen Urlaub ideal. Auch die Nordsee ist in einer Dreiviertelstunde zu erreichen. Unzählige Ferienwohnungen und viele Hotels stehen den Urlaubern in der Region zur Verfügung.

Flüssiges Gold aus der Karibik

Rum hat den Flensburgern einst enormen Wohlstand beschert und auch heute noch lassen sich überall in der Stadt Spuren der hochprozentigen Vergangenheit entdecken:

Im Schifffahrtsmuseum unten am Hafen gibt es im Café des Rum Kontors die besten Rumkugeln weit und breit. Hergestellt werden sie in liebevoller Handarbeit mit dem traditionsreichen Johannsen Rum aus der Fördestadt. Diesen und viele weitere teilweise sehr exklusive Rumspezialitäten, edle Schokoladen und maritime Souvenirs gibt es hier zu kaufen. Inhaberin Beate importiert hin und wieder sogar emissionsfrei per Frachtsegler aus Barbados transportierte Rumfässer und füllt das flüssige Gold selbst in Flaschen ab.

Gegenüber im Museumshafen liegt neben anderen schwimmenden Kostbarkeiten auch der ehemalige Haikutter „Dagmar Aaen“, mit dem Arved Fuchs schon die eine oder andere abenteuerliche Expedition in die Polarregionen unserer Erde unternommen hat.

Die parallel zum Ufer verlaufende Norderstraße wurde 2014 vom New Yorker Reisemagazin „Travel + Leisure“ zu einer der achtzehn verrücktesten Straßen der Welt gekürt. Die Shoefitis (an Leinen über der Straße hängende Schuhe) haben sie berühmt gemacht. Um den Ursprung dieses außergewöhnlichen Kunstwerks ranken sich verschiedene Legenden, aber keine davon ist bisher belegt worden. Vielleicht haben einst tatsächlich nur Kunden eines Skatershops nach dem Kauf neuer Sneaker ihre alten über die Leinen geworfen.

Ebenfalls in der als multikulturellem Szeneviertel bekannten Norderstraße haben die Wandmalereien der Streetart Künstlerin mit den Initialen N.M. ihren Ursprung. Zunächst malte sie Katzen, später kamen andere Tiere hinzu. Mittlerweile gibt es sogar in Bonn verzierte Häuser dieser anonym bleiben wollenden Künstlerin. Passend zu den Corona-bedingten Hamsterkäufen entstand auch dieses possierliche Tierchen, welches allerdings als „Paste Up“ temporär auf die Hauswand aufgetragen wurde und inzwischen schon wieder verschwunden ist.

Prachtbauten so weit das Auge reicht

Geht man weiter in den Norden, passiert man schließlich das historische Nordertor aus den Jahren 1595/1596. Das exakte Datum der Erbauung ist nicht gesichert, aber spielt das nach mehr als 400 Jahren wirklich so eine große Rolle? Es ist alt, es ist das Wahrzeichen der Stadt und wenn man heute davor steht, ist leider unübersehbar, dass es schon bessere Zeiten gehabt hat. Für ein Wahrzeichen macht es einen sonderbar vernachlässigten Eindruck. Vielleicht erinnern Sie sich noch: ab 1966 schmückte das Nordertor eine Briefmarke der Deutschen Bundespost.

Nördlich dieses Bauwerks beginnt die Neustadt, die ab 1796 entstand. Teilweise ist dieser Stadtteil zum sozialen Brennpunkt geworden. Die schönen Gebäude sind dennoch ein Grund für einen Besuch und die zahlreich vertretenen orientalischen Lebensmittelgeschäfte bieten vielfältige kulinarische Erlebnisse.

Auf dem Weg zurück in die Altstadt passiert man in unmittelbarer Nähe des Nordermarktes einen kleinen Imbiss, der vor allem Nachtschwärmern ein Begriff ist: Burrito in der Schiffbrückstraße. Teilweise reisen die Gäste extra aus Hamburg oder aus dem dänischen Kolding an, um hier ihren Lieblingssnack zu ergattern. Seit 1995 ist der Betrieb in der Hafenstadt ansässig und wird heute in zweiter Generation von Salman und seiner Familie betrieben. Lustiger weise stammen die Inhaber nicht mal aus der Nähe von Mexiko. Den Fladen liegen so auch keine mittelamerikanischen Rezepte zu Grunde, sondern es handelt sich um Eigenkreationen, die es so nur hier zu kaufen gibt. Inspiriert von Fernsehserien wie „Miami Vice“ wurde so lange herum experimentiert, bis das Ergebnis gefiel. Geradezu legendär ist die Safransoße, die auf keinen Fall fehlen darf. Nicht typisch norddeutsch, aber doch ein echtes Flensburger Original! In Flensburg finden Sie aber natürlich auch Fischbrötchen, dänische Hot Dogs, Softeis und zahlreiche Restaurants.

Originale Fälschungen

Im Südergraben befindet sich ein imposanter Backsteinbau im Stile der preußischen Einschüchterungsarchitektur: der Altbau des Landgerichts. Nach Voranmeldung können Einheimische und Touristen gegen eine kleine Spende die gerichtshistorische Sammlung des Hauses besichtigen. Unter anderem sind hier „echte“ Lothar Malskat-Fälschungen, die in Zusammenhang mit dem Lübecker Bildfälscherprozess (1954/1955) stehen, zu sehen. Das Bild „Russische Braut“ ist besonders eindrucksvoll geworden und wurde sogar in einem ebenfalls ausgestellten Brief von Marc Chagall als eigenhändig von ihm gemalt anerkannt. Neben dieser einmaligen Sammlung dürfen Gäste auch die kunsthistorisch bedeutsamen Teile des Gebäudes von 1882 bestaunen. Hierzu zählt der mit Wandmalereien verzierte Treppenaufgang im Stil des Historismus, ein Standbild des Kaisers Wilhelm I. und der weitgehend original erhaltene Schwurgerichtssaal.

Die andere Seite – das Ostufer

Es lohnt sich auch der Weg hinüber auf die Ostseite des Hafens. Von hier aus hat man einen guten Blick auf die wunderschöne Altstadt und kann beim Spaziergang am Wasser entlang die Überbleibsel des einst umtriebigen Industriehafens erkunden.

An den mächtigen Silos treffen sich abends Autoliebhaber mit mehr oder weniger getunten Fahrzeugen. Manchmal sitzen sie nur in ihren Wagen und starren in ihre Handys, hin und wieder fachsimpeln sie auch in kleinen Grüppchen mit anderen. Inmitten der Industrieanlagen liegt im alten Gebäude der Waage das mediterrane Lokal Hafenjunge Pedro. Die gemütliche Tapas-Bar mit Lounge-Bereich ist leicht zu übersehen und gilt als echter Geheimtipp. Am Ende des Harniskais gelangt man schließlich zum Piratennest, einer Freiland-Kneipe, über die der Betreiber einst in einem Interview sagte: „Wenn einer kommt, dann mache ich auf.“ Von dort aus hat man einen exzellenten Blick auf das gegenüberliegende Gelände der Flensburger Schiffbaugesellschaft. Auf der anderen Seite erspäht man in der Ferne den Sportboothafen Sonwik (ehemals Torpedostation der Marine – im Juli eröffnet hier ein neues Hotel mit Rooftop Pool) und das heute noch als Marineschule genutzte „Rote Schloss am Meer“, das nach dem Vorbild der Marienburg des Deutschen Ordens erbaut wurde. Den touristisch attraktiven Gang durch die Sankt-Jürgen-Straße sollten Sie auf dem Rückweg auf keinen Fall versäumen. Sie bildet das Herz des historischen Kapitänsviertels mit seinen unzähligen denkmalgeschützten kleinen Häuschen.

Themen-Spaziergänge

Neben der ebenfalls unbedingt sehenswerten Rum und Zucker Meile und dem Kapitänsweg gibt es seit 2020 eine weitere kulturhistorische Route. Der Jugendstil-Weg verbindet zwanzig architektonische Perlen dieser Epoche miteinander. In der rasant wachsenden Förderstadt entstanden um 1900 herausragende Beispiele der Jugendstilarchitektur, die heute noch ganze Straßenzüge prägen.

Maritimes aus dem Netz

Wenn Sie jetzt Lust auf mehr Meer bekommen haben und sich zur Einstimmung auf Ihren Besuch im Norden ein kleines maritimes Accessoire für zu Hause bestellen wollen, schauen Sie doch mal in diesen -zugegebenermaßen nicht Flensburger– Online-Shop der Manufaktur für maritime Kleinigkeiten „klitze-mini-bisschen“.

Flensburg und die schönste Förde der Welt freuen sich auf Ihren Besuch! Offizielle Informationen finden Sie auf diesen Seiten.

(c) Marc Rohde / Mai 2020

IAÇANÃ CASTRO – Odette/Odile in Deutschlands Norden

Kurz nach der umjubelten Flensburger Schwanensee-Premiere und kurz vor ihrem eigenen Debüt als Odette/Odile traf ich die aus Rio de Janeiro stammende Balletttänzerin Iaçanã Castro zum Interview.

Iaçanã Castro © Andreas Zauner

Ihre erste Begegnung mit dem Ballett lief nicht ganz so wie geplant, denn bei den ersten Ballettstunden war Iaçanã im Alter von vier Jahren von den anderen Mädchen, die lieber spielen als tanzen wollten, genervt und brach das Experiment daher sehr schnell wieder ab. Erst mit 13 Jahren gab es eine erneute Begegnung mit dem heute geliebten Beruf:

Ich begann meine Ausbildung 2010 an der staatlichen Maria Olenewa Ballettschule in Rio. Im selben Jahr nahm ich an einer Audition der Ballettschule des Bolschoi-Theaters in Santa Catarina im Süden Brasiliens teil. Dies ist die einzige Schule des Bolschoi Theaters außerhalb Moskaus. Im Alter von 14 Jahren bin ich mit meiner Großmutter dorthin umgezogen. Es gibt in der Bolschoi-Schule natürlich auch Wohnmöglichkeiten für die Studenten, aber meiner Mutter gefiel der Gedanke nicht, dass ich alleine dort wohnen sollte. So war ich sehr glücklich, dass meine Oma sich zur Erfüllung meines Wunsches zur Verfügung gestellt hat. Ich stieg also in der vierten Klasse dort in die Ausbildung ein und blieb bis zum Abschluss vier Jahre später.

Ende 2013 kam Peter Breuer, der Ballettdirektor des Salzburger Landestheaters, in unsere Schule, um 15 Studenten für seine Schwanensee-Produktion nach Österreich einzuladen. Auf diesem Wege kam ich im Alter von 17 Jahren nach Salzburg, wo ich vier Monate blieb. Dies war mein allererster Besuch in Europa und ich war mir sofort sicher, dass ich wiederkommen wollte. Damals war mein Studium noch nicht abgeschlossen, deshalb ging ich zunächst nach Brasilien zurück. Mein Ziel war es jedoch seitdem, nach Europa auszuwandern.

Gegen Ende der Ausbildung erhielten einige der Studenten das Angebot, als Nachwuchstänzer für die Ballettschule zu arbeiten und mit der Company durch Brasilien zu touren, aber Iaçanā war klar, dass das für sie nicht der richtige Weg war.

In Brasilia gibt es jedes Jahr einen Tanzworkshop, den ich ebenfalls besucht habe. Dort habe ich den deutschen Professor Hans Tappendorf kennengelernt, der mich dem Ballett St. Pölten empfohlen hat. Im Dezember 2015 habe ich meinen Abschluss gemacht und im Januar 2016 war ich wieder in Österreich. Dort haben wir in Bahnhöfen, teilweise an sehr kleinen Bühnen, manchmal aber auch an sehr großen Bühnen getanzt. Viele der Orte, an denen wir aufgetreten sind, waren äußerst ungewöhnlich. Ich habe in dieser Zeit eine ganze Fülle an Bühnenerfahrungen machen dürfen. Ich war auch an einer Opernproduktion der Salzburger Festspiele beteiligt. Einiges an dieser Zeit war schön, andere Dinge waren weniger schön. Wir haben mit 13 Personen in einem Haus gewohnt und das Zusammenleben war nicht immer ganz einfach.

Wie kamen Sie dann schließlich von Österreich in Deutschlands äußersten Norden?

Als ich das erste Mal von Flensburg hörte, war ich mir nicht mal sicher, ob die Stadt noch zu Deutschland gehört. Beim ersten Besuch habe ich mich sofort in die Stadt verliebt. Die Förde und die direkte Anbindung ans Meer haben mich an zu Hause erinnert und ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt. Während meiner ersten Audition bei Ballettdirektorin Katharina Torwesten konnte sie mir noch keinen Vertrag anbieten, weil keine Stelle frei war. Sie bat mich also im folgenden Jahr wieder zu kommen. Im Oktober 2017 besuchte ich Flensburg erneut und zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass jemand zum Ende der Spielzeit das Ensemble verlassen würde. In der Zwischenzeit kam ich erneut nach Salzburg, denn Peter Breuer lieh sich für seine Cinderella Produktion am Landestheater fünf Paare aus St. Pölten aus. Ich war die einzige Tänzerin, die in Schwanensee dabei war und auch in Cinderella erneut bei ihm gastierte.

Iaçanã Castro und ihr Partner Denison Pereira da Silva als Prinz Siegfried (ganz rechts im Bild) posieren kurz vor der Aufführung in Flensburg für den Neuen Merker © Marc Rohde

War es für Sie schwer, sich von der südamerikanischen Lebensart auf Ihr neues Leben in Europa umzustellen?

Zwischen Brasilien und dem deutschsprachigen Raum gibt es große Unterschiede. Aus meiner Sicht ist hier alles viel besser. Schon in Salzburg habe ich die Erfahrung gemacht, dass alles gut organisiert war, es viel zu lernen gab und ich mich auf Abmachungen verlassen konnte. Als ich noch mal die eineinhalb Jahre nach Brasilien zurückkehrte empfand ich dort alles als weniger schön, als langweiliger und auch als relativ chaotisch. Kulturell sind mir gar nicht so viele Unterschiede aufgefallen. Ich selbst bin für brasilianische Verhältnisse ein eher kühler Typ und kann nicht behaupten, dass die Leute hier in Norddeutschland weniger warmherzig als die in Brasilien sind. Für mich gab es kaum einen Kulturschock, sondern ich habe mich sowohl in Österreich als auch in Deutschland sofort wohlgefühlt.

Können Sie mir noch etwas mehr über den Bolschoi-Ableger in Brasilien erzählen?

Die erste Generation Lehrer an der Bolschoi-Schule waren alle Russen und es galten und gelten immer noch strenge Regeln. Es gab kein „vielleicht“, sondern klare Anweisungen, die wir Schüler einzuhalten hatten. Vielleicht hatte ich da schon eine eher deutsche Ausrichtung mit auf den Weg bekommen, denn andernorts gibt es in Brasilien immer einen Weg, etwas zu mauscheln oder zu improvisieren. Durch die strenge Schule tickte ich von Anfang an schon sehr europäisch. Inzwischen ist die Bolschoi-Schule schon mehr als 20 Jahre alt und es unterrichten auch ehemalige Schüler, also Brasilianer. Diese sind aber durch die russische Schule gegangen und haben alle ein Praktikum in Moskau absolviert.

In St. Pölten habe ich nach der sehr klassischen Ausbildung am Bolschoi auch zeitgenössischen Tanz gelernt und bin dadurch deutlich vielseitiger geworden, so dass ich ganz gut ins Flensburger Ensemble passe. Direkt nach meinem Abschluss hätte ich vermutlich nicht die Dinge am Schleswig-Holsteinischen Landestheater tanzen können, die ich momentan hier mache.

Iaçanã Castro als Odette © Marc Rohde

In Flensburg tanze ich jetzt wahrhaftig Odette / Odile obwohl ich bei meiner Größe von nur 1,60 Metern und meinem etwas dunkleren Teint von Anbeginn meiner Karriere davon überzeugt war, niemals diese Rolle verkörpern zu können. Ich war sehr überrascht als Katharina mich fragte, ob ich es machen möchte. Ich dachte mir, wenn sie mir dieses Vertrauen schenkt, gibt es auch eine reelle Chance, dass ich diesen Charakter gut auf der Bühne umsetzen kann. Es geht ja nicht nur um die körperliche Konstitution, sondern auch um meine Seele, um das was ich bereits erlebt habe und um das, was ich Dank dieser Komponenten zum Ausdruck bringen kann.

Ich liebe an der Arbeit mit Katharina, dass sie uns Tänzern immer eine Erklärung dafür gibt, warum was wie zu erfolgen hat. Odette ist nicht einfach Odette, weil sie Odette ist. Sie ist Odette, weil in ihrer Vergangenheit etwas passiert ist, das sie zu der Persönlichkeit gemacht hat, die sie ist. Auch Rotbart hat in seiner Kindheit eine Art Trauma erlebt, das ihn zum bösen Gegenpol hat werden lassen. In der Schule haben wir Unterrichtseinheiten in Ballettliteratur gehabt und natürlich gelernt, dass Rotbart ein böser Magier ist, aber wir haben dort nie thematisiert, warum dies so ist.

Ich werde mein Bestes geben, dass ich dem Publikum die Geschichte gut vermitteln kann und dass ich diese Emotionen mit ihnen teilen kann (lacht).

Dass dies gelungen ist, bewiesen die Standing Ovations nach Iaçanā Castros Debüt.

Marc Rohde 10/2019

FLENSBURG/ Schleswig-Holsteinisches-Landestheater: RIGOLETTO, Premiere

Es war eine besondere Premiere, die da am Schleswig-Holsteinischen Landestheater stattfand: Zum einen handelte es sich um die erste Musiktheaterproduktion der Saison, spannender machten den Abend aber die Faktoren neuer Generalmusikdirektor und scheidender Generalintendant. Diese besondere Atmosphäre und nicht zuletzt die künstlerischen Leistungen des Abends belohnte das Publikum schließlich mit stehenden Ovationen.

Beginnen wir beim scheidenden Generalintendanten. Peter Grisebach ist seit der Spielzeit 2010/2011 Generalintendant des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters. Damals stand das Haus kurz vor der Insolvenz und er trug durch seine Neuausrichtung des Musiktheaters, des Schauspiels und des Balletts maßgeblich dazu bei, dass Deutschlands nördlichste Region heute überhaupt noch ein eigenständiges Dreispartenhaus hat. So galt ein Teil des Jubels sicher der Gesamtleistung des Intendanten und nur zum Teil der an diesem Abend gesehenen Inszenierung. Diese sollte modern sein, was durch Kostüme und Bühnenbild auch klar zum Ausdruck kam, war aber doch eher unaufgeregt. Das rauschende Fest zu Beginn deutet Ausschweifungen eigentlich nur an. Die auf Konsumgut reduzierten Damen sind auf der kleinen Flensburger Bühne züchtiger gekleidet, als manche Abiturientin beim Shopping in der Fußgängerzone. Rigoletto hat bei Grisebach keinen Buckel, sondern eine Gehbehinderung, die ihn in einigen Szenen in einem extravaganten Rollstuhl über die Bühne gleiten und ihn in anderen Bildern an Krücken gehen lässt. Das Bühnenbild von Michele Lorenzini zeigt den Palast des Herzogs als moderne und gleichsam architektonisch kühle Villa, Rigolettos Haus als Käfig, in dem er seine Tochter Gilda vor Gefahren aus der Außenwelt beschützt, sie aber in der Konsequenz gleichzeitig ihrer Freiheit beraubt und Sparafuciles Heim lässt er gar zur Rotlichtbar mutieren. Die Kostüme sind tendenziell unauffällig und zeitgemäß, umso klarer stechen der farbenfrohe blaue Anzug des Duca und auch die einfallsreiche Rollstuhlkonstruktion Rigolettos ins Auge.

Rauschendes Fest beim Duca di Mantua © Henrik Matzen

Kimbo Ishii am Pult sorgte am Premierenabend für ein konzentriert und harmonisch aufspielendes Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester, das Verdis Partitur sehr geschmeidig und an den nötigen Stellen auch dramatisch umsetzte. Der absolut bewundernswerten Leistung, dass alle Sänger stets ohne brüllen zu müssen sehr gut zu hören waren, gebührt ein Sonderlob.

Chul-Hyun Kim (Duca di Mantua) hatte durchaus die Phonstärke, um sich auch gegen unsensibler aufspielende Musiker Gehör zu verschaffen. Insbesondere im zweiten und dritten Akt tat er sich schwer damit, seine vokalen Kräfte zu zügeln. Wenn es ihm doch gelang, klang sein Tenor strahlend und schön. Kai-Moritz von Blanckenburg gestaltete einen intensiven Rigoletto. Er verstand es, den Charakter des ausgegrenzten und um seine Tochter sorgenden Hofnarren darstellerisch optimal zu verkörpern und wartete dabei mit einem schönstimmigen Verdi-Bariton auf. Manchmal meinte ich, eine gewisse Nervosität herausgehört zu haben, aber falls dies keine Einbildung war, sollte sich das in den kommenden Vorstellungen schnell legen. Einen uneingeschränkt positiven Eindruck hinterließ Amelie Müller als Gilda. Ihr Sopran überzeugte mit einem bezaubernden silbrigen Klang, der sowohl in den Koloraturen als auch in den lyrischen Passagen wunderbar zur Geltung kam und dessen Timbre wunderbar zur Rolle passte. Sie verstand es vorzüglich die Wandlung von der behüteten Tochter zur emanzipierten Frau zu durchleben und punktete auch durch ihr ausdrucksstarkes Spiel. Sparafucile gab das neue Ensemblemitlgied Roger Krebs und machte Lust auf weitere Begegnungen mit dem Sänger. Eva Maria Summerer als Maddalena zeigte ebenfalls Profil. Auch die weiteren Rollen waren gut besetzt und auch der Chor unter der Leitung von Bernd Stepputtis trug seinen Teil zum Erfolg des Abends bei.

Emotionale Protagonisten in nüchternem Ambiente: Kai-Moritz von Blanckenburg und Amelie Müller © Henrik Matzen

Auch für diese Produktion lohnt sich ein Ausflug zu Deutschlands nördlichstem Opernhaus. Nicht nur Touristen, sondern auch Opernliebhabern und Agenten auf der Suche nach sehr guten Sängern sei die Reise an die dänische Grenze ans Herz gelegt.

Marc Rohde 09/2019

FLENSBURG/ Schleswig-Holsteinisches Landestheater: SCHWANENSEE, Premiere

Es gehörte eine große Portion Mut dazu, den großartigen Ballett-Klassiker auf die kleine Flensburger Bühne zu bringen. Mit nur zwölf Tänzerinnen und Tänzern im Ensemble und einem überschaubaren Budget, das immerhin für vier Gäste reichte (am Ende wurden es wegen Ausfällen in der eigenen Company sogar sechs Gäste), hätte durchaus peinlich enden können. Der klugen Choreografie und Inszenierung von Katharina Torwesten und der jeglichen Kitsch vermeidenden, aber dennoch Eleganz vermittelnden Ausstattung von Julia Scheeler ist es zu verdanken, dass genau das Gegenteil der Fall war. Minutenlanger Jubel und Standing Ovations im restlos ausverkauften Flensburger Stadttheater waren der Dank für diese gelungene Interpretation.

Der Beginn wirkt ungewöhnlich, wenn sich sechs Schwanenküken aus ihren Eiern schälen und vom Magier Rotbart dabei beobachtet werden wie sie sich gegenseitig bekämpfen. Er greift schließlich selbst ein und entscheidet mit Genuss über Leben und Tod. Odette schlüpft als siebtes Küken und wächst überbehütet und streng kontrolliert unter Annäherungsversuchen ihres Vaters auf.

Dabei wahrt die Choreographin stets den Respekt vor Tschaikowskis Meisterwerk und bei aller Modernität hat man stets das Gefühl, gleichzeitig auch den Klassiker zu erleben. Humoristische Szenen, wie beispielsweise die Kaugummi kauenden Freunde des Prinzen oder die sich Prinz Siegfried herrlich anbiedernden Brautkandidatinnen verstärken den ausgewogenen Gesamteindruck und sorgen für entsprechende Erheiterung im Publikum. Vielleicht ist es diese Symbiose aus düsterem und heiterem, die die Flensburger Aufführung so sehenswert macht. Neben Spitzentanz spielen Elemente des Modern Dance eine große Rolle. Auf diese Weise übersetzt die Company die Geschehnisse in eine für heutige Sehgewohnheiten zeitgemäße Bewegungssprache. Tanztheater at it’s best.

Timo-Felix Bartels ist als Drosselbart Dreh- und Angelpunkt der bestechenden Flensburger Aufführung (Foto: Henrik Matzen)

Risa Tero brilliert als Odette/Odile und durchlebt die Methamorphose von der beziehungsunfähigen Tochter zur schließlich doch liebenden Gefährtin Siegfrieds. Enkhzorig Narmandakh wird als emotionaler Prinz Siegfried gefeiert. Als Muttersöhnchen pariert er stets, wenn Alexandra Pascu als Königin es verlangt. Sie vermag es, durch energische und würdevolle Bewegungen die standesgemäße Überlegenheit zu verkörpern. Die deutlich aufgewertete Gestalt des Magiers Rotbart wird von Timo-Felix Bartels perfekt ausgefüllt. Er beherrscht nicht zuletzt durch seine starke Bühnenpräsenz den Abend und wenn man heute einen Protagonisten besonders herausstellen wollte, müsste man ihn wählen. Die Schwäne und auch die Freunde des Prinzen werden von den übrigen Ensemblemitgliedern verkörpert. Sie treten nie als uniforme Gruppe auf, sondern jede Tänzerin und jeder Tänzer behält stets Raum für eine individuelle Interpretation. Wie selbstverständlich werden die Premiereninterpretinnen der Odette/Odile und der Königin an anderen Terminen kleinere Ensemblerollen als Schwäne übernehmen. Dies zeugt davon, dass der überwältigende Erfolg eine echte Ensembleleistung ist.

Ingo Martin Stadtmüller leitet das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester, welches das Geschehen auf der Bühne nahezu optimal begleitet. Einzig und allein die Ball-Szene wirkte auf mich eine Spur zu hastig dahergespielt. Dieses Detail ändert nichts an der Tatsache, dass die Produktion in sämtlichen Belangen und in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Mittel optimal realisiert worden ist. Sie kann als eigenständiges Kunstwerk neben den zahlreichen wunderschön-kitschigen Produktionen klassischer Ballettkompagnien bestehen.

Marc Rohde

FLENSBURG / Landestheater: MANON LESCAUT

Manon Lescaut ist die dritte Oper aus der Feder von Giacomo Puccini und gleichzeitig jene, mit dem ihm der umjubelte Durchbruch gelang. Zwar fehlen die ganz großen Hits, dennoch spürt man den Instinkt und Klangsinn des Komponisten von Anfang bis zum Ende der vieraktigen Oper. Am bekanntesten mag einem das Intermezzo sinfonico erscheinen, welches unverkennbar auch John Williams bei der Komposition des „Star Wars Theme“ inspiriert haben muss. Die Damen in der Reihe hinter mir waren sogar so begeistert, dass sie bei der lauter werdenden Musik selbst auch in ansteigender Phonstärke darüber referierten, wie gut es ihnen gefällt.

Die vier unterschiedlichen Schauplätze sind von Ausstatter Michele Lorenzini durch verschiedene Wolkenkonstellationen am hinter der Bühne befindlichen Rundhorizont und wenige Aufschluss gebende Requisiten intelligent und optisch äußerst ansprechend visualisiert worden. Die ebenfalls wunderschönen Kostüme erinnern an die Entstehungszeit der Oper. Lediglich im zweiten Akt, der im pompösen Boudoir des Hauses von Geronte spielt, dominiert Rokoko.

Dieser zweite Akt ist von Regisseur und Generalintendant Peter Grisebach amüsant überspitzt inszeniert, die anderen drei Akte erinnern eher an statisches Rampensingen, bei der eine stringente Personenführung leider ein wenig zu kurz kommt. Oft war ich mehr vom ausdrucksstarken Spiel der auf Bühnenhöhe platzierten Harfenistin Julia Gollner fasziniert als vom Treiben auf der Bühne. Die opulente Ausstattung und vor Allem die Qualität der Sänger lassen über dieses kleine Manko jedoch sehr leicht hinwegsehen.

Farbenprächtige Inszenierung in großartiger Besetzung: Kai-Moritz von Blanckenburg, Chul-Hyun Kim und Anna Schoeck mit Opernchor und Statisten.

Anna Schoeck in der Titelrolle verzaubert mit reichen Farben und goldenen Höhen. Das naive junge Mädchen nimmt man ihr weniger ab als die leidenschaftlich Liebende. Chul-Hyun Kim als Des Grieux begeistert mit einem strahlenden höhensicheren Tenor, der hin und wieder zu voluminös für das kleine Flensburger Theater ist, aber stets Wohlklang verströmt. Darstellerisch können beide Protagonisten ihre durchaus erahnbaren Qualitäten leider in dieser Produktion nicht voll ausspielen.

Marian Müller als Manons Bruder Lescaut trumpft mit einem wohlklingenden Bariton auf und kann sich auch schauspielerisch gut präsentieren. Christopher Hutchinson, den ich kurz zuvor noch als Tassilo in der Operette Gräfin Mariza erlebt habe, kann auch Verismo. Hut ab vor der Vielseitigkeit dieses lyrischen Tenors, der als Edmondo zu hören ist. Markus Wessiack besticht mit profundem Bass als Geronte de Ravoir. Kai-Moritz von Blanckenburg als Wirt / Kommandant, Eva Eiter (Musiker) und Fabian Christen (Tanzmeister / Laternenanzünder) komplettieren das homogene Ensemble, welches Lust auf mehr Oper in Flensburg macht. Die dänischste Stadt Deutschlands lädt nicht zuletzt wegen des hochklassigen Opernensembles zu einem Kurzurlaub ein.

Der von Bernd Stepputis einstudierte Opernchor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters trägt zum positiven Gesamteindruck bei und – ich vermag nicht zu sagen ob es am Dirigenten oder an der Akustik auf meinem Platz in der neunten der insgesamt nur zwölf Parkett-Reihen lag – unter der musikalischen Leitung von Borys Sitarski kamen alle Stimmen stets gut über das süffig und oft energiegeladen aufspielende Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester, ohne dabei angestrengt zu klingen.

Marc Rohde