Staatsoper Stuttgart: „OTELLO“ 18.5.2025 (Premiere) – kein Glück mit Verdi

Marco Berti, Esther Dierkes. Foto: Martin Sigmund

In der letzten Spielzeit ein abstruser, mit zusätzlichen Artisten provokativ aufgeladener „Trovatore“ – jetzt ein fader wirkungsloser Versuch des Komponisten meisterhaftes Spätwerk neu zu betrachten, der sich nicht einmal lohnt darob in Erregung zu geraten. So geschickt und ansprechend Silvia Costa hier vor drei Jahren Vivaldis Oratorium „Juditha triumphans“ für die Bühne adaptiert hat, so zaghaft und teils handwerklich unbeholfen ist sie jetzt mit der stofflich wie musikdramatisch griffigen Verdi-Vertonung der Shakespeare-Tragödie umgegangen. Wie sie in einem Interview bekennt, hat sie bei der Anfrage zunächst gezögert und erst durch mehrfaches Hören der Musik einen Zugang gefunden. Vielleicht hätte sie doch besser Abstand davon genommen, denn sie sah sich nicht einmal imstande dies ohne einen Partner zu verwirklichen, der wiederum eine ganz andere Handschrift mitbringt: den britisch-ghanaischen Video- und Klanginstallateur John Akomfrah, der in verschiedenen, den einzelnen Akten nachgestellten Bildfolgen mit Naturelementen und undefinierbaren Geräusch-Clustern als jener schwarze Außenseiter zu sehen ist, der Otello aus welchen Gründen auch immer auf der Bühne nicht sein darf, obwohl es genau um das Abheben von der Gesellschaft geht. Doch in Costas Konzept einer Schwarz-Weiß-Optik, mit der sie aber wiederum keine derartige Malerei betreibt, ist Otello ein Weißer. Im kahlwändigen, klaustrophobischen, auch von ihr entworfenen Bühnenraum entsteht im Zusammenwirken mit den farblosen und zeitlos einheitlichen Kostümkreationen von Gesine Völlm eine klinisch kühle Atmosphäre, die auch durch wechselnde geometrische Ausschnitte und Ausleuchtung keinerlei Hinweis auf das Stück gibt, mal von ein paar venezianischen Laternen-Modellen und einer Mohr-Figur abgesehen.

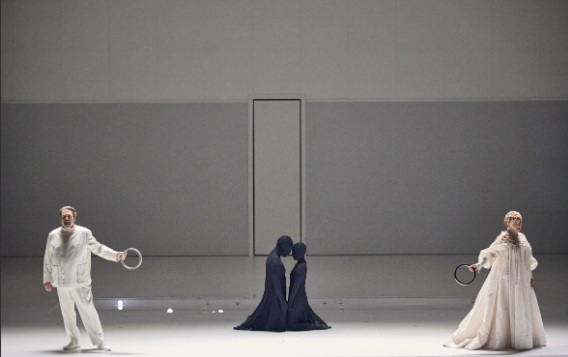

In ihrem Ansinnen, die Handlung teils als Realität, teils als Phantasie abzubilden, ist ihr wohl der Faden verloren gegangen. So wird auch am Schluss nicht klar, ob die Tötung Desdemonas nur Otellos Vorstellungskraft entspringt, wenn er statt ihrer drei Kissen eng zusammenschnürt, während sie mit einem Tuch über dem Kopf an der Rampe steht. An die Stelle einer Personenregie, deren Mangel sich bis in die Chorszenen hinein bemerkbar macht, treten verschiedene in unterschiedlichen Größen immer wieder kehrende Symbole wie ein Ring, ein Taschentuch oder ein Rad, die Lehrstück-artig präsentiert oder hochgehalten werden, als ob der Zuschauer deren Bedeutung sonst nicht verstehen würde. Auch der Verweis auf die vier Grundelemente ist ein Zusatz, der keinerlei Unterstützung für den Gang der Handlung bringt. Im ersten Akt sprudelt zur Trinkszene Wasser aus einem Brunnen, im zweiten Akt formt Jago erdige Masse ( der von ihm zitierte Urschlamm?) für sein böses Spiel, im dritten Akt kulminiert das Feuer der Eifersucht und des Zorns in rot aufleuchtendem Hintergrund, und im letzten Teil wird die Luft eines durch die Zweige der besungenen Weide wehenden Windes nur Behauptung. Alles wenig bringende Zutaten, inkl.der beiden schwarzen Tänzer-Schatten, die Otello und Desdemona in ihren Szenen begleiten, umschlängeln und einander umarmen, während die beiden wie entfremdet auseinander stehen und am Schluss des Liebesduettes getrennt nach links und rechts abtreten anstatt dem nächtlichen Zauber nachzulauschen. Was Frau Costa da bloß in der Musik gehört hat?

Die Leblosigkeit der Szene scheint sich auf die musikalische Wiedergabe lähmend ausgewirkt zu haben. Von der aufwühlenden akustischen Pranke Verdis sprang nur selten mal ein Funken über, über weite Strecken blieb es bei einer soliden, ordnungsgemäßen, aber nie fesselnden oder überwältigenden Wiedergabe. Dabei war das Staatsorchester Stuttgart in allen Gruppierungen voll auf dem Posten und geizte nicht mit transzendenter Stimmungsmalerei oder gegensätzlich intensiven Klangballungen. Von Stefano Montanari am Pult sicher zusammen gehalten, dynamisch aufgefächert inspiriert und Kraft nicht mit Lautstärke verwechselnd. Doch die Innenspannung fehlte noch und sollte sich bei weiteren Vorstellungen ebenso wie die Lockerheit und Vermittlung innerer Anteilnahme durch die Sänger deutlich entwickeln.

In der Titelrolle bietet Marco Berti anstatt des ursprünglich vorgesehenen Matthew Polenzani im Prinzip der Partie gerecht werdende Voraussetzungen: einen raumfüllenden, die Spitzen klangvoll und rund aussingenden, nie grell werdenden Tenor mit hellem Timbre, Stamina und Differenzierungsfähigkeit, speziell auch in der nötigen Gebrochenheit der Todesszene. Mehr Farben und Tönungen im Vortrag könnten ebenso wie eine bessere und zielführendere Regisseurs-Hand dazu beitragen, ihn zu einem mehr als nur anständigen Otello zu machen.

Daniel Miroslav, Marco Berti. Foto: Martin Sigmund

In diesem szenischen Umfeld ist ihm Daniel Miroslav mit wandlungsfähigerer Stimme und größerem körpersprachlichem Talent als Jago voraus. Der ihn fast um Haupteslänge überragende Pole mit ausgeglichen durchgebildetem, etwas fahlem dunklem Bariton dominierte die Szene hinsichtlich Präsenz und der Fähigkeit eigenständig eine runde Interpretation zu formen.

Für Esther Dierkes ist die Desdemona (noch) eine Nummer zu groß. Ihr im Grunde lyrischer Sopran entfaltet in der Ruhe ihrer großen Szene im letzten Akt den passenden Reiz, wird akkurat, in den dramatischeren Szenen aber zu verhalten eingesetzt. In der Tiefe fehlt es an Fundament, bei den Ausbrüchen an mitreißender Tragkraft und in der Poesie des nächtlichen Duetts an blühender Emphase. Wie schon bei ihrer Rusalka besteht die Hoffnung, dass sie einige Vorstellungen braucht, um mehr Sicherheit zu gewinnen und damit vokal aus der Komfort-Szene heraus zu gehen.

Unter den weiteren Rollen stach Itzeli del Rosario als Emilia mit expressiv eingesetztem Mezzospran dunkler Natur heraus. Warum Sam Harris aus dem Opernstudio als Cassio mit wohl fein leuchtendem Tenor-Material, aber noch zu schmaler Ausprägung für diese Partie die Premiere bestreiten durfte, während der erfahrene und üppiger ausgestattete Haustenor Kai Kluge erst später zum Einsatz kommt, bleibt eine offene Frage. Optisch fügte er sich gut in die Rolle des manipulierten Offiziers, für die fehlende Regie kann er nichts.

Goran Juric vermag im Gegensatz zu seinen bisherigen Rollen aus dem kurzen, aber im Mittelpunkt stehenden Auftritt des venezianischen Gesandten Lodovico keinen bassmächtigen Höhepunkt zu formen. Alberto Robert lässt als Offizier Rodrigo in der Knappheit seines Einsatzes immerhin tenoral attraktiv aufhorchen, Aleksander Myrling als Befehlshaber Montano mehr durch seine überragende Körpergröße als durch ein paar kurze Bass-Stichworte auffallen.

Kyung Won Yu repräsentierte als Mitglied des Staatsopernchores in der kurzen Verlautbarung eines Herolds solistisch dessen vokalen Standard, der in sowohl tonschön wie ausdrucksvoll absolvierten Einsätzen seinem sonstigen Niveau gerecht wird. Als Darsteller war er diesmal beiderlei Geschlechts unterfordert. (Einstudierung: Manuel Pujol). Den Kinderchor bei Desdemonas Huldigungsszene hatte Bernhard Moncado vorbereitet.

Einer leidenschaftsarmen Aufführung folgten doch erstaunlich lebhafte Ovationen und ein Pro-und Contra-Gewitter für das Regieteam.

Udo Klebes