Staatsoper Stuttgart „DER TOD IN VENEDIG“ 28.2.2025 (WA 9.2.) – eine Reise durchs Innere

Lassi Hirvonen (Apollo). Copyright: Stuttgarter Staatsoper / Stuttgarter Ballett

Die Co-Produktion der Staatsoper und des Stuttgarter Balletts vom Mai 2017 war Demis Volpis letzte Arbeit, bevor sein Vertrag als Hauschoreograph aufgelöst wurde, sie machte jetzt wieder bewusst welch klugen phantasievollen Regisseur, der inzwischen als John Neumeiers Nachfolger beim Hamburg Ballett eine der Spitzenpositionen der Tanzwelt eingenommen hat, Stuttgart mit ihm verloren hat. Volpi hatte vor diesem Spätwerk von Benjamin Britten bereits mehrfach Opern auf die Bühne gebracht und stets bewiesen, dass Choreographen oft ein geschickteres und einfühlsameres Händchen fürs Musiktheater haben. Und so steckt auch bei der Inszenierung des auf Thomas Manns berühmter Novelle basierenden und von Myfanwy Piper textlich eingerichteten Stückes im gesamten Ablauf eine choreographische Beweglichkeit vom Titelhelden bis zu jedem einzelnen Chormitglied.

Katharina Schlipfs Bühnenraum macht durch den Einsatz der Drehbühne und sich immer wieder verändernde und verschiebende, mal mauerhafte, mal transparent beleuchtete Wandsegmente ideal die teils abrupt vorgesehenen Szenenwechsel möglich. Auch ihre in der Gegenwart verorteten, zwischen intellektuellem Schwarz und quietschbunter Venedig-Touristenkluft Kontraste schaffenden Kostüme entstellen die Geschichte keineswegs, auch wenn sie ursprünglich den Geist der vorletzten Jahrhundertwende widerspiegelt.

Gustav von Aschenbachs Gemütsverfassung und seine Reise nach Venedig wird hier spürbar als innerer Vorgang des zwischen Traum und Realität schwankenden Schriftstellers sichtbar, für den es keiner hinlänglich bekannten optischen Venedig-Zitate bedarf. Der Nüchternheit seiner Verfassung steht eine üppige Erscheinung beschworener Schönheit gegenüber, wenn Apollo in einer riesigen, von golden glitzernden Vorhängen umrahmten mehrkelchigen Blüte erscheint und das Göttliche im Tanz demonstriert. Am Beginn der wie aus dem Nichts entstehenden Musik tönt Aschenbachs Stimme aus dem Nirgendwo, ehe er sich zwischen einem großen Stapel an Büchern aufrichtet. Am Ende seiner Reise verharrt er wie kraftlos in gebeugter Stellung zu sich wieder wie ins Nichts auflösenden Tönen. Mit Matthias Klink steht und fällt auch jetzt die über die ganze Aufführung aufgebaute Spannung. Sein unendlich wandlungsfähig einsetzbarer Tenor bedient die umfangreiche Klaviatur des Hauptdarstellers von grell hinaus gestoßenen Verlautbarungen bis zu fast tonlosen, aber immer tragfähig bleibenden Passagen, vereint Kraft und Leichtigkeit in einer reichhaltigen dynamischen Skala. Dazu kommt im selben Moment die szenische Präsenz, die Vertiefung in den zerrissenen, bewusstseinsgestörten Charakter des Literaten durch eine körperliche Beweglichkeit, zu der auch tänzerisches Geschick in Form von einigen gut beherrschten einfachen Ballett-Figuren gehört. Außerdem verlautbart er den Text in einem exzellent artikulierten Englisch.

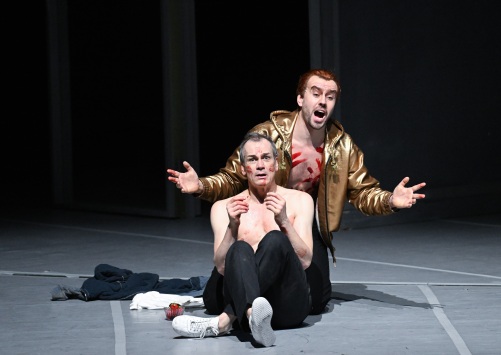

Den in verschiedenen Gestalten erscheinenden Gegenspieler, der Aschenbach zwischen korrekter Form und Leidenschaft hin und her manipuliert, gibt jetzt Pawel Konik variierend in Ausdruck und Physiognomie, rein vokal betrachtet eher etwas farbarm im Einsatz seines gut gerüsteten festen Baritons.

Matthias Klink (Aschenbach) und Pawel Konik (Geheimnisvoller Gegenspieler). Copyright: Stuttgarter Staatsoper / Stuttgarter Ballett

Die tänzerische Komponente bot zwei Rollendebutanten in den diesbezüglich tragenden Rollen: Lassi Hirvonen präsentiert sich in der hinzugedacht verbildlichten Partie Apollons mit repräsentativ jungmännlicher Ausstrahlung des Gottes der Schönheit und Erhabenheit, gepaart mit gleichmäßigen Sprüngen sowie klarer Linie und Attitude – Matthias Rexroth leiht ihm dazu aus dem Off seinen markant durchschlagskräftigen Altus. Aschenbachs Objekt des Liebesbekenntnisses, dem polnischen Jungen Tadzio gibt Alexei Orahovsky aus der Cranko-Schule eine Mischung aus noch kindlicher Unschuld und einen Anflug von Selbstbewußtheit sowie bemerkenswert schönen Bewegungsformen, die bereits ein großes Talent erkennen lassen. Unter den weiteren sich verschiedenen Sport-Wettbewerben hingebenden Jungen ragt Umberto Marco Officioso als Tadzios Freund Jaschiu mit stolzer Körperlichkeit hervor. Weiche Züge bestimmen die Mutter von Priscylla Gallo.

Im Ensemble der vielen kleinen Vokal-Rollen vereint Andrew Bogard als die Cholera-Epidemie beschreibender Angestellter eines Reisebüros Eindringlichkeit der Schilderung und bassbaritonal stabiles Fundament. Stellvertretend für die mit kurzen Einwürfen punktgenau geforderten Funktionsträger vom Hotelportier bis zu diversen Straßenverkäuferinnen sind Leopold Bier, Sebastian Peter, Alberto Robert und Alma Ruoqi Sun genannt.

Der Staatsopernchor, von Manuel Pujol exzellent präpariert, absolviert seine vielen heiklen Einsätze als Touristen und Volksvertreter in konzentriert gebündelter Form und der von ihnen gewohnten spielerisch beweglichen Anverwandlung. Am Pult des ambitioniert wirkenden Staatsorchesters Stuttgart stand jetzt Duncan Ward, der für einen reibungslosen Ablauf und eine eindringliche Verdichtung des teils diffusen, teils signalartig klaren instrumentalen Gewebes sorgte.

Alexei Orahovsky (Tadziio). Copyright: Stuttgarter Staatsoper / Stuttgarter Ballett

Anhaltend starker Applaus im voll besetzten Haus für eine eher unbekannte Oper – aber der doch sehr verbreitete Titel der Weltliteratur macht wohl neugierig!

Udo Klebes