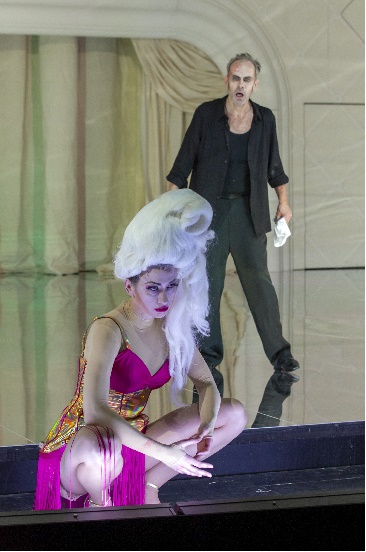

Matthias Leja. Foto: David Baltzer

Premiere „Der Menschenfeind“ von Moliere am 23.2.2019 im Schauspielhaus/STUTTGART

DER MANN MIT ZWEI GESICHTERN

In historischem Barock-Ambiente und glanzvollem Parkett-Boden kommt diese farbenreiche Neuinszenierung von Bernadette Sonnenbichler daher (Bühne: Wolfgang Menardi; Kostüme: Tanja Kramberger), wo die Protagonisten mit rhythmische Bewegungen in den Vordergrund treten. Im Bühnenhintergrund gibt es nochmals einen weiteren Ausgang mit Vorhang, der einen imaginären Hintergrund freigibt. Die tiefgründige Komödie „Der Menschenfeind“ von Moliere spielt virtuos mit Lüge, Verstellung und Heuchelei.

Der von Matthias Leja sehr wandlungsfähig verkörperte Alceste geht in dieser Gesellschaft der Intrigen, Bestechung und des Genusses in rettungsloser Weise unter. Philinte, den Robert Rozic nicht ohne Hintergedanken mimt, versucht Alceste dazu zu überreden, Kompromisse einzugehen. Doch Alceste (der zu Beginn und am Ende im Publikum sitzt) lässt sich einfach nicht davon überzeugen, obwohl die Situation immer wieder dafür spricht. Er ist ein Mann mit zwei Gesichtern, was man zuweilen sogar noch deutlicher hätte herausarbeiten können. Alceste legt sich auch bei dieser temperamentvollen Inszenierung mit jedem an. Sven Pritz spielt den weibisch wirkenden Oronte, der Alceste sein Sonett „Die Hoffnung“ vorträgt, das dieser aber verschmäht. Oronte bringt diesen Fall tatsächlich vor Gericht. Und Alceste, der die Richter nicht bestechen will, verliert den Prozess. So wird er mehr und mehr zum unverbesserlichen Menschenfeind, was Matthias Leja gut verdeutlicht. Alceste liebt jedoch auch die attraktive Witwe Celimene, die Therese Dörr mit lächelnder Mimik darstellt. Aus ihr werden auch die Zuschauer einfach nicht schlau. Hier gelingt es der Inszenierung, das Tempo noch wesentlich zu steigern. Celimene kann sich vor ihren zahlreichen männlichen Verehrern nicht retten, deswegen scheitert auch die Verbindung zu Alceste. Alceste ist nicht bereit, Celimene Zugeständnisse zu machen. Er möchte sie für sich allein haben. Celimene möchte ihre Unabhängigkeit und ihr freies Liebesleben aber nicht aufgeben. Deswegen vergnügt sie sich auch mit ihren Liebhabern, was Alceste zur Verzweiflung treibt.

Therese Dörr, Matthias Leja. Foto: David Baltzer

In weiteren Rollen überzeugen hier Marietta Meguid als ältliche Jungfrau Arsinoe, Celina Rongen als köstlich nervöse Eliante, Benjamin Pauquet als Acaste, Sebastian Röhrle als Clitandre sowie Julian Lehr als Dubois. Bei diesen Gruppenauftritten kommt es in satirischer Weise ständig zu einem völligen Durcheinander und Tohuwabohu, das die hervorragenden Musiker Marvin Holley (Gitarre, Hackbrett), Marc Roos (Posaune) und Fabin Wendt (Bass) kräftig anheizen. Die gelungene Choreografie von Jean Laurent Sasportes sorgt für die passende rhythmisch-tänzerische Aura dieser ungewöhnlichen Produktion, die das Publikum stark in die Handlung mit einbezieht (Komposition und musikalische Einrichtung: Jacob Suske). Dass dieses Werk aber auch ein Selbstbekenntnis des Dichters Moliere ist, macht Matthias Leja überzeugend deutlich. Moliere spielte diese Rolle zusammen mit seiner Gattin Armande übrigens selbst. So ist ein aufregendes Kulturbild des gesellschaftlichen Lebens in Paris zur Zeit König Ludwigs XIV. entstanden, was Bernadette Sonnenbichler durchaus farbenprächtig und auch ironisch nachzuzeichnen versteht.

Die komplexe und vielschichtige Handlung wird bei dieser Aufführung wiederholt durchbrochen und auch visionär variiert, das Barockzeitalter ist bei dieser Interpretation durchaus erkennbar. Die Menschen bewegen sich wie Marionetten am Königshof, Fenster gehen auf und zu. Man muss übrigens berücksichtigen, dass es eine enge Verbindung zwischen Ludwig XIV. und Moliere gab, was die Inszenierung in geheimnisvoller Weise unterstreicht. So werden die Protagonisten auch dieser Komödie im Sinne eines vergnüglichen Theaters der „Zerstreuung“ dem Gelächter und Spott des Publikums preisgegeben. Im Zuge des freien Verlaufs der Komödie entlarven sich die Figuren selbst, was Bernadette Sonnenbichler gut herausarbeitet. So wird der tiefere Sinn dieser Handlung satirisch überspitzt und zuweilen einfach auf den Kopf gestellt. Die Protagonisten sind unverbesserliche Narzisse, die sich in Spiegeln selbst betrachten. Die Kritik an der höfischen Gesellschaft und ihren grotesken Umgangsformen wird bei dieser Inszenierung deutlich auf die Spitze getrieben. Gleichzeitig kommt Alceste von dieser Liebe zu Celimene nicht los, Matthias Leja unterstreicht bei seiner Darstellung die komischen und tragischen Facetten gleichzeitig. Der verliebte, aber aufbrausende Melancholiker und Griesgram zeigt in der Darstellung von Matthias Leja so immer wieder neue Gesichter. Und Robert Rozic gelingt es weitgehend, den Charakter des Phlegmatikers Philinte offenzulegen, der hier ein seltsamer Repräsentant der zeitenthobenen Wahrheit ist. Celimene vertritt dabei die zeitlose weibliche Koketterie, Arsinoe die schon alternde prüde Frau mit entsprechenden Moralvorstellungen. Celina Rongen als Eliante wirkt mehr naiv als aufrichtig, sie leidet teilweise unter ihren linkischen Bewegungen. Dramaturgisch gesehen gibt es bei dieser Produktion kaum szenische Brüche, alles besitzt einen fließenden Übergang. Auch Oronte, Acaste und Clitandre wirken zeitlos, sie haben mit Generationenkonflikten zu kämpfen. Philinte ist der hilflose „honnete homme“, dessen Verbindung zur höfischen Gesellschaft sehr stark ist. Er ist der Repräsentant einer vollkommenen Anpassung. Alceste kann letztendlich nur resignierend feststellen: „Die Menschen sind schlecht.“ Er gibt auf, die Beziehung zu Celimene scheitert. Es ist der tragische Konflikt zweier konkurrierender Wertesysteme, die Bernadette Sonnenbichler durchaus plastisch unterstreicht. Orontes Sonett ist eine Parodie galanter Liebeslyrik – vielleicht lehnt er das Gedicht Orontes deswegen ab, weil für ihn die Liebe sowieso unberechenbar ist. Philinte begeistert sich allerdings für dieses Sonett, da es seiner Lebenskonzeption entspricht. Und Alcestes „Volkslied“ verdeutlicht seine Entscheidung, ein Leben außerhalb der Gesellschaft zu führen. Deswegen nimmt er zuletzt auch wieder im Publikum Platz.

Bei dieser Premiere ist jedenfalls deutlich geworden, dass Moliere seiner eigenen Zeit den Prozess machen wollte. Das Publikum quittierte diese Premiere mit starker Begeisterung.

Alexander Walther