St. Petersburg – Saisoneröffnung am Mariinsky-Theater, 15. – 21.9.2018

Die Saisoneröffnung am Mariinsky-Theater ist normalerweise Chefsache. Das lässt Valery Gergiev sich nicht entgehen. Doch von seinem anlässlich der Einweihung der Neuen Bühne seines Theaters gegebenen Versprechen, seine Zeit mehr St. Petersburg zu widmen, ist jetzt, 5 Jahre danach, nichts mehr nachgeblieben. Mehr denn je tourt er, mit seinem zweiten Orchester, den Münchner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern oder mit den besten Kräften seines Mariinsky-Orchesters. Natürlich, wenn Gergiev mit seinem Eliteorchester in Japan, China oder – wie nun Ende September im Oman – gastiert, geschieht dies nicht nur zum Ruhm der Neva-Metropole, sondern lohnt sich auch finanziell. Man darf nicht vergessen, dass das Mariinsky 5 Häuser bespielt: Mariinsky I (das historische Theater), Mariinsky II (die Neue Bühne), Mariinsky III (die Konzerthalle), Mariinsky IV (im fernen Vladivostok, ein willkommener Zwischenstopp auf dem Weg nach Asien) und schließlich Mariinsky V (in Gergievs Heimatstadt Vladikavkaz). Der Betrieb dieser Bühnen kostet Geld, und es gibt nicht nur das Festival im finnischen Mikkeli, bei dem das Mariinsky (Gergiev eingeschlossen) für „peanuts“ spielt, als der größte Sponsor dieser Festtage.

Diese Vorbemerkung sei vorausgeschickt, denn Valery Gergiev gab nur zur Saisoneröffnung am 10. September eine kurze Stippvisite, indem er eine Oper und ein Konzert dirigierte – seine einzigen beiden Auftritte zu Hause im Monat September, und auch in der übrigen Zeit sieht es nicht anders aus. Leidet nun die Qualität der Aufführungen unter der Abwesenheit des Chefs?

Dazu muss man wissen, dass das „System Mariinsky“, das ja ein „System Gergiev“ ist, im Prinzip auch in Abwesenheit des Chefs funktioniert. Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben die diversen Konzertmeister (im deutschen System Studienleiter), die nicht nur die Einstudierung der Sänger übernehmen, sondern auch Gergiev ihre Besetzungsvorschläge unterbreiten. Dies geht nicht immer ohne „Freunderlwirtschaft“ ab, denn oft werden Sänger berücksichtigt, die ältere Rechte haben oder in der Gunst dieser Konzertmeister stehen, während andere vertröstet werden, sie seien bei diesem Riesen-Ensemble (über 100 Mitglieder) noch lange nicht an der Reihe. In Abwesenheit Gergievs, also die meiste Zeit, übernimmt eine Reihe von Hausdirigenten die Vorbereitung der Aufführungen, auch der Premieren, zu denen der Chef erst zu den absoluten Endproben erscheint, die Premiere dirigiert und das Dirigat dann seinen Kollegen überlässt.

Wie ich in den von mir besuchten Vorstellungen hören konnte, sind dies durchaus gute Dirigenten, die eine Vorstellung unfallfrei über die Bühne bringen können. Was ihnen fehlt, ist das Charisma Gergievs, der die Fähigkeit besitzt, auch im übermüdeten Zustand (kein Wunder bei seinem Terminkalender), jede Aufführung (na gut, sagen wir, fast jede) zu prägen, während seine Kollegen sich als brave Verwalter des Notentextes erwiesen. Ihnen fehlt aber auch – und das ist noch wichtiger – das Gergiev-Orchester, das mit ihm gerade auf Tour ist oder von ihm herangezogen wird, wenn er zu Hause dirigiert. Natürlich sind auch die übrigen Musiker nicht schlecht, aber ihnen fehlt etwas, was einen guten von einem herausragenden Musiker unterscheidet.

Falstaff – 15.9.2018 (Abendvorstellung)

Gut für Valery Gergiev, dass es in St. Petersburg offenbar keinen Rechnungshof gibt, der seine Ausgaben überprüft, denn sonst würde jener feststellen, dass der Hausherr dazu neigt, Produktionen, die ihm aus diesem oder jenem Grund nicht gefallen, durch eine andere zu ersetzen. So auch beim Falstaff, den es schon 2006 in einer eigenwilligen Interpretation Kirill Serebrennikovs gab. Oder sollte die Tatsache, dass dieser durch das russische Regime unter Hausarrest gestellt wurde und noch wird, dafür verantwortlich sein? Für schlichtere Gemüter wie mich, die mehr dem Genie eines Komponisten als eines Regisseurs vertrauen, war ANDREA DE ROSA im Prinzip der richtige Regisseur für dieses Werk, und SIMONE MANNINO ist ein Bühnenbild zu verdanken, das einen schnellen Szenenwechsel erlaubte. Falstaff wurde an diesem Tag sowohl als Nachmittags- als auch als Abendvorstellung gegeben, zwar mit verschiedenen Sängern, aber mit demselben Dirigenten. Der Amerikaner CHRISTIAN KNAPP gab sich alle Mühe, das Orchester auf Verdi’sches Brio einzuschwören, und konnte – sich darauf konzentrierend – sich auf die gute Einstudierung der Sänger durch die Konzertmeister verlassen. EDEM UMEROV war schon vor 12 Jahren einer der Interpreten der Titelpartie, und sein knorriges Material ist seitdem nicht edler geworden, wenn ihm auch die vis comica für diese Figur nicht abzusprechen ist. Was Stimmqualität und -schönheit anbelangt wurde er mit Leichtigkeit von ROMAN BURDENKO (Ford) übertroffen, von dem ich gerne einmal den Falstaff hören würde. Der junge ALEXANDER MIKHAILOV (Fenton) sang ein schönes Arioso, ging jedoch in den Ensembles unter, auch in denen, die er eigentlich hätte anführen sollen.

Oxana Shilova (Alice), Anna Denisova (Nannetta), Anna Kiknadze (Quickly), Yekaterina Krapivina (Meg) – Photo: Nadine Koul

Die vier ”Lustigen Weiber von Windsor“ bildeten ein homogenes Ensemble. OXANA SHILOVA wird zwar gelegentlich noch als Susanna oder Despina besetzt, aber immer häufiger in Partien wie Violetta. So ist die Ansetzung mit ihr als Alice Ford im Prinzip eine richtige, wenn auch eine gewisse Steifheit der Tonproduktion den insgesamt positiven Eindruck etwas beeinträchtigte. ANNA DENISOVA besitzt für die Nannetta den richtigen Stimmtyp und gefiel durch die lyrische, mit vielen Kopftönen ausgestattete Ausformung ihrer Rolle. ANNA KIKNADZE war von Meg Page, die sie noch in der vorigen Produktion verkörpert hatte, zu Mrs. Quickly aufgestiegen, eine logische Entwicklung, die – wenn ich mich nicht irre – auch der Meg Page von YEKATERINA KRAPIVINA gelingen dürfte. Da auch Krapivina ihre Partie mit mehr Bruststimme als üblich ausstattete, ähnelte sich der Stimmklang dieser beiden Damen (zu) stark.

Pique Dame – 18.9.2018

Diese Aufführung von Tschaikowskys Meisterwerk stand ganz im Zeichen zweier großer Sängerpersönlichkeiten: IRINA BOGACHEVA (geb. 1939!) als Gräfin und VLADIMIR GALOUZINE (geb. 1956) als Hermann. Man möge mir diese Altersangaben verzeihen, aber es ist schon erstaunlich, wenn man einer 79jährigen und einem 62jährigen ihr/sein Alter nicht anhört und sie nicht in den Genuss eines Altersbonus kommen müssen.

Curtain call für Irina Bogacheva (Gräfin), den Dirigenten Pavel Smelkov und Vladimir Galouzine (Hermann). Photo: Nadine Koul

Diese beiden Sängerdarsteller in zweien ihrer Glanzpartien zu erleben, machte den Rang dieser Aufführung aus, und es war bezwingend, beide in Klang und Gestik zu verfolgen. Zu Recht standen beide Künstler im Mittelpunkt der Publikumsakklamation. Mit immer noch intakter Stimme war Bogachevas Gräfin eine der leisen, dadurch aber umso wirksameren Töne, von denen sich die Ausbrüche gegenüber ihren Dienerinnen stark abhoben. Galouzine, den ich 1992 erstmals in einer seiner späteren Glanzrollen, Verdis Otello, hörte, scheint in einen Jungbrunnen gefallen zu sein. Es wirkt sich offenbar sehr positiv aus, dass er nicht mehr so viel singt. Er war immer ein Sänger, der alles gab, der immer extrovertiert aus sich herausging, aber dann klang sein dramatisches Material, das sehr baritonal wirkt, häufig angefochten, überfordert, gequetscht, halsig. Heutzutage ist nichts mehr zu kritisieren. Sein Bühnentemperament ist immer noch überbordend, aber seine Tonproduktion kontrollierter als früher, von überwältigender Wirkung seine Strahlkraft in der Höhe.

Beide hatten gleichwertige Partner, so dass diese Vorstellung – was die vokalen Leistungen anbelangt – Festspielcharakter hatte. Mit ihrem wahrhaft jugendlich-dramatischen Sopran war IRINA CHURILOVA, ständiger Gast sowohl am Mariinsky als auch am Bolschoi-Theater, eine eindrucksvolle Lisa, und mit YULIA MATOCHKINA (nicht zu vergessen Eketarina Sergeyeva) stehen zwei mit wahren Samtstimmen ausgestattete Mezzosopranistinnen in den Startlöchern, wenn die große Olga Borodina einmal aufhören wird. Matochkina, die vor vier Jahren den Tschaikowsky-Wettbewerb gewonnen hatte, hat seitdem einen großen Aufschwung erlebt und wird in den Hauptpartien ihres Faches eingesetzt – zu Recht, wie man selbst in der relativ kleinen, aber wichtigen Rollen als Polina & Milovzor erleben konnte. ANNA DENISOVA konnte den guten Eindruck, den sie als Falstaff-Nannetta hinterlassen hatte, als Prilepa nicht wiederholen. Hier klang ihre Stimme zu dünn, nicht füllig genug, zumal im Terzett mit Matochkina und ROMAN BURDENKO als Zlatogor. Da Burdenko den Tomsky lyrischer und sein Baritonkollege ALEXEI MARKOV den Yeletsky dramatischer, weniger einschmeichelnd als gewohnt anlegte, könnte ich mir einen Rollentausch zwischen beiden gut vorstellen. Nicht vergessen sollte man den klangschönen und -starken Chor.

Und der Dirigent? Nun, das Orchester, auch wenn wieder nicht die besten waren (die mussten sich nach einem Wagner-Mahler-Konzert in Essen erholen), kennt natürlich seinen Tschaikowsky. Somit war zu verschmerzen, dass der brave PAVEL SMELKOV am Pult stand, der sich darauf beschränkte, Bühne und Graben gut zusammen zu halten (was auch gelang), ohne selbst gestaltend einzugreifen.

Die Zarenbraut – 20.9. 2018

Rimsky-Korsakows Zarenbraut war erst zum Ende der vergangenen Saison herausgekommen (als Ersatz für eine Inszenierung Yuri Alexandrovs aus dem Jahre 2004) und von Valery Gergiev höchstpersönlich zur Saisoneröffnung am 10.9. dirigiert worden. Am Pult stand der erst 27jährige GURGEN PETROSSIAN, der mir als einziger unter seinen Kollegen als musikalischer Leiter und nicht als bloßer Notenverwalter positiv auffiel. Er war mehr mit Engagement als mit Routine bei der Sache und wird sicher mit der Zeit einen für Stimmen günstigeres Verhältnis zwischen Stimmen und Orchester finden. Insgesamt ein Dirigat, das aufhorchen ließ.

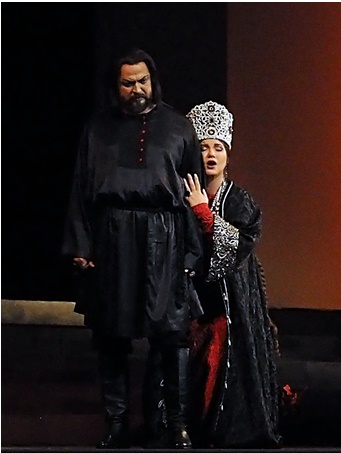

Wie schon Pique Dame wurde auch die Zarenbraut von zwei großartigen Sängern dominiert: von der schon vorher lobend erwähnten YULIA MATOCHKINA als Lyubasha und VLADISLAV SULIMSKY als Gryaznoy.

Vladislav Sulimsky (Gryaznoy) und Yulia Matochkina (Lyubasha). Photo: Nadine Koul

In dieser Partie der betrogenen und verlassenen Geliebten, die zur Mörderin wird, zeigte Yulia Matochkina eine grandiose Leistung. Wie Olga Borodina, zu deren besten Partien die Lyubasha gehörte, hat Matochkinas Stimme eine samtige, sinnliche Klangfarbe, und die Sängerin lotete alle Facetten vom intimen Auftrittslied bis zum finalen Geständnis des Mordes erschütternd aus. Um diese Sängerin müssten sich die größten Opernhäuser dieser Welt streiten. Dass dies (noch) nicht bei Vladislav Sulimsky geschieht, halte ich für ein großes Versäumnis, denn mit dieser Stimme, mit dieser Ausstrahlung sollte er nicht in Malmö oder Wiesbaden auf der Bühne stehen (pardon!), sondern in Wien, Mailand, London, New York. Anders als sein von mir ebenfalls hoch geschätzter Kollege Alexei Markov, der bei aller Dramatik immer elegant wirkt, hat Sulimskys Stimme etwas Animalisches, so dass verständlich wird, warum dieser Sänger von Gergiev auch als Alberich eingesetzt wird. Ansonsten sind die großen Verdi-Partien des dramatischen Bariton-Fachs seine Domäne.

Von der übrigen Besetzung fiel mit weichem Bass YURI VOROBIEV´als Sobakin ausgesprochen positiv auf, während MIKHAIL PETRENKOs Skuratov recht hohlstimmig wirkte. Mit ihren reichlich gewöhnungsbedüftigen Stimmtimbres (um es einmal vorsichtig auszudrücken) bemühten sich SERGEI SEMISHKUR und ANDREI POPOV um ihre Rollen. Sie haben mit Sicherheit bessere Partien als Lykov und Bomelius. Ein besonderer Fall war die Interpretin der Titelfigur, VIOLETTA LUKYANENKO, die vom St. Petersburger „Zazerkalye Children’s Music Theatre“ 2016 an das Mariinsky kam, wo ihr eine Vielzahl großer Partien anvertraut wird. Als Marfa ließ sie mich vom Timbre her an eine Kinderstimme denken. Die technische Ausgestaltung ihrer Partie zeigte Mängel: Töne wurden vibratolos angebohrt, und die Höhe wirkte im forte hart und schrill. Violetta Lukyanenko mag zwar wie die junge Netrebko aussehen, doch zumindest nach Susanna, Micaela und nun Marfa, die ich von ihr hörte, kann ich ihre Bevorzugung am Mariinsky nicht verstehen. Mit hübschem Timbre fiel ELENA GORLO als Dunyasha auf. Interessantes Detail am Rande: In dieser Oper gibt es eine Mini-Rolle, die im Englischen „Serving Girl“ oder „Hay-Cutting Girl“ heißt. Der Programmzettel dieser Aufführung gibt ihr den Namen „An Immured Girl“, also ein eingemauertes Mädchen!!!

Il Trovatore – 21.9.2018

Mit dieser Aufführung kehrte unüberhörbar der Alltag in die neue Spielzeit ein. MIKHAIL SINKEVICH ist ein versierter Kapellmeister, der das Ganze gut zusammenhielt (jedenfalls besser als noch vor Jahren sein Chef). Die meiste Zeit schien er mit den Sängern zu atmen und ging auf deren Tempi ein. Warum gab es mit dem Manrico starke Tempodivergenzen? Auffallend gut, und das will bei einem Trovatore etwas heißen, der Chor aus jungen, frischen Stimmen. Es war der Chor der Mariinsky-Akademie! Bravo!

Die Sängerleistungen waren ziemlich durchwachsen. IRINA CHURILOVA (Leonora) gelangen die lyrischen, die ruhigen Passagen ihrer Partie am besten, während sie mit den Verzierungen (Cabaletta) ihre liebe Mühe hatte. OLGA SAVOVA ist ein langjähriges, verdientes Mitglied des Ensembles, die sich mit einem Repertoire von Walküren-Brünnhilde bis zur Boris-Schankwirtin in den Dienst des Mariinsky-Theaters stellte, aber ihre Azucena war stimmlich ziemlich grenzwertig. Zwar war ihre Darstellung eindrucksvoll, aber ihre geschrienen Höhen malträtierten meine Gehörnerven – Resultat von künstlich herabgedrückter, sehr brustig genommener Tiefe? Der Armenier HOVHANNES AYVAZYAN, häufiger Gast am Mariinsky, war ein „gediegener“ Manrico, also ein Sänger, der alle Töne hatte, ohne (zumindest auf mich) Eindruck zu hinterlassen, und ließ vermuten, dass das Mariinsky ein Tenorproblem hat und auf Gäste zurückgreifen muss. Dies ist kein neues Problem. Auch die Kirov-Oper holte sich ihre Sänger von außerhalb, ebenso, wie sich das Bolschoi-Theater sich der Mariinsky-Sänger (früher) bediente. Ayvazyans Problem ist eine große Lethargie, und er ging erst im 4. Akt etwas mehr aus sich heraus. Mit seinem mächtigen schwarzen Bass hatte STANISLAV TROFIMOV erstaunlich wenig Mühe mit den Verzierungen seiner Auftrittsarie – eine würdige Ergänzung des Mariinsky-Ensembles (er kam aus Yekaterinburg) als Ersatz für die Veteranen Aleksashkin und Bezzubenkov. Auf einem hohen Niveau enttäuschend fand ich den Luna ALEXEI MARKOVs. Markov ist ein Sänger, den ich seit 2004 kenne und sehr schätze. Er wurde zu Beginn seiner Karriere im westlichen Ausland in zu dramatischen Partien eingesetzt: Tomsky (Frankfurt), Jago (Dresden), Scarpia (Graz?). Ehrgeizig, wie er war, sah er sich auch in diesem Fach, doch am Mariinsky gab man ihm lyrische Rollen wie Onegin und Yeletsky. Man wusste, welches Juwel man mit ihm hatte, und baute ihn vorsichtig auf. Heute singt er hier Tomsky, Yeletsky, Jago, Scarpia, aber auch Luna. Den Luna hatte Markov früher sehr lyrisch, ganz auf Linie, mit strahlkräftigen Höhen interpretiert. Aber wie schon bei seinem Yeletsky wenige Tage zuvor fiel auf, dass er seine Stimme viel dunkler, viel dramatischer, viel „vollmundiger“ führte. Zwar waren die Höhen strahlkräftig wie früher, aber die Tonproduktion war rauer, weniger elegant geworden, und Markov hatte mit der hohen Tessitura seiner großen Arie mehr Mühe als sonst. Eindrucksvoll, aber insgesamt nicht unproblematisch.

Alexei Markov (Luna). Photo: Nadine Koul

Sune Manninen