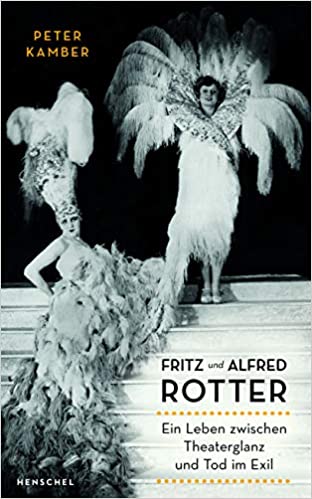

Peter Kamber:

FRITZ UND ALFRED ROTTER

Ein Leben zwischen Theaterglanz und Tod im Exil

504 Seiten, Henschel Verlag, 2020

Dieses Buch verläuft auf zwei Ebenen, die allerdings eng mit einander verstrickt sind. Die eine erzählt – einen Kriminalroman, ein wenig auch eine Gaunergeschichte über zwei windige Brüder, die allerdings mit besonderen Talenten ausgestattet waren. Die andere gehört unbedingt dazu und berichtet von der Leistung dieser „Brüder Rotter“ als Impresarios ohnegleichen, die das Bild der „goldenen Zwanziger Jahre“ in Berlin mitbestimmten wie wenige sonst. Und Autor Peter Kamber erzählt wirklich alles, was es über die Rotters zu wissen gibt.

Die Rotters, die eigentlich Schaie hießen, wurden als Söhne eines bald erfolgreichen Händlers für Herren- und Knabenkonfektion noch in Leipzig geboren, Alfred Schaie im Jahr 1886, Fritz im Jahr 1888. Die Familie übersiedelte nach Berlin, wo zwei Schwestern dazu kamen, die im Leben der Brüder noch gute Rollen spielten (Lucie, geboren 1892, und Ella, geboren 1894 – ihr Sohn Peter Ullman, dem mit den Eltern die Emigration gelang, ist einziger Nachkomme dieser Schaie-Geschwister, und hat nach dem Krieg versucht, die Erinnerung an sie zumindest durch Gedenksteine aufrecht zu erhalten).

Später hieß es über die lebenslang eng und symbiotisch verbundenen Brüder, die in nie auseinander zu dividierender Loyalität alles gemeinsam unternahmen: „Die kleinere, dickere Hälfte heißt Fritz, die andere Alfred. Beide zusammen gelegt, ergeben sie einen Leib und eine Seele.“

Die beiden fanden sich schon als Gymnasiasten in ihrer gemeinsamen Liebe fürs Theater – was in einer Weltstadt wie Berlin nicht schwer zu erfüllen war. Um zum Thema Gemeinsamkeit auch das Private gleich zu erwähnen: Alfred war mit Gertrud Leers, die ihm immer treu zur Seite stand, glücklich verheiratet, während der homosexuelle Fritz, der nachts auch gern in Frauenkleidern loszog, im Berlin der damaligen Zeit, wo jegliche Geschlechtervermischung und sexuelle Freiheit herrschte, ideal zuhause war.

Die Brüder hätten in ihrer Jugend ins „seriöse“ Theatergeschäft einsteigen können, vermittelte sie einer ihrer Professoren doch an den großen Theaterdirektor Otto Brahm, einen Apostel der „Moderne“, der sie in ihren Ambitionen, Stücke des damals brisanten August Strindberg aufzuführen, durchaus unterstützte. Aber schon damals gingen ihre Ambitionen weit darüber hinaus.

Dazwischen kam allerdings der Weltkrieg, und allein die Geschichte, wie die beiden Brüder sich vor der Einberufung drückten (was über den Zeitraum von vier Jahren keine einfache Sache war), bezeichnet der Autor als „Schweykiade“. Tatsächlich scheuten sie damals vor leicht kriminellen Handlungen nicht zurück, auch verwendeten sie Phantasienamen, um unterzutauchen, und gründeten Verlage und ein Tournee-Unternehmen, mit dem sie etwa Adele Sandrock (die damals, vor ihrer Filmkarriere, im Theater ziemlich abgestürzt war und nicht wählerisch sein konnte) als Sophokleische Elektra durch die Lande schickten…

Nach dem Krieg gab es kein Halten mehr, die Brüder, die sich nun „Rotter“ nannten, waren zu „Impresarios“ geboren, abgesehen davon, dass sie nicht nur ununterbrochen alte Stücke fanden und neue suchten, sondern dass sie auch besetzten, ihre legendären Ausstattungen organisierten, mit den eleganten Kostümen ihrer Stars „Mode“ machten und vielfach selbst inszenierten. Beide hatten Jus studiert, was ihnen zweifellos half, sich durch den Behörden- und Auflagen-Dschungel zu arbeiten, abgesehen davon, dass sie mit absoluter Leichtfertigkeit, ja Veranwortungslosigkeit verfuhren.

Vor allem ihre buchhalterische Nachlässigkeit, gelinde ausgedrückt, brachte sie am Ende in ein Schuldenchaos, dem sie erliegen mussten, allerdings mit Hilfe einiger engagierter Feinde. (Es war allerdings auch selbst verschuldet – sie hätten Millionäre sein können, hätten sie in wilden Börsenspekulationen, denen sie offenbar beide verfallen waren, nicht ihre ganzen, teils gigantischen Gewinne verzockt.)

Je erfolgreicher die Rotters wurden, je mehr Bühnen, Stars und neue Stücke sie herausbrachten – in untrüglichem Feeling für den Zeitgeist stiegen sie vom Sprechtheater, hauptsächlich Boulevard, auf die Operette um -, umso verhaßter wurden sie. Die Berliner Presse verfolgte sie geradezu mit Hohn, konnte nicht genug tun, die beiden zu beschimpfen und herabzusetzen, was die Rotters kommentarlos geschehen ließen. Aber das Publikum stürmte die längste Zeit ihre Produktionen. Sie wären eigentlich, meint Autor, für das Filmgeschäft prädestiniert gewesen – aber dazu kam es nicht.

Vielmehr beginnt der wahre Kriminalroman Anfang 1933, wo die Brüder – noch vor der Machtübernahme – von den Finanzbehörden und den Medien geradezu zu Tode gehetzt wurden. Der hektischen Berliner Presse lieferten sie Schlagzeilen noch und noch. Alfred und Gattin setzen sich in die Schweiz ab, Fritz, der Abenteuerliches vollführte, um in Berlin der drohenden Verhaftung zu entgehen, stieß zu ihnen – eine unglaubliche Geschichte (voll von Gerüchten, über das Geld, das sie weggeschafft hätten, während sie in Berlin alles dem Konkurs überließen). Der Autor schildert dies in aller Ausführlichkeit, hält den Leser geradezu minutiös in Spannung, weil er auch auf jede Menge Aussagen von Zeitgenossen zurück greifen kann, die er in Archiven und Nachlässen geborgen hat.

Das Geschehen wird noch wilder, als alle (später auch die Schwestern) in Liechtenstein zusammen kamen, dessen Staatsbürgerschaft sich die Rotters schon 1931 gesichert hatten. Und hier beginnt dann der tragische Krimi, als fanatische Nazis beschlossen, die unerwünschten Gäste nach Deutschland zu entführen, damit man sie den Gerichten ausliefern könnte. Ein Gewaltakt, bei dem Alfred und Gertrud Rotter im April 1933 tragisch ums Leben kamen (ihre Leichen waren geradezu verstümmelt) und Fritz verletzt wurde. Dass er sich nach Frankreich retten konnte, half ihm wenig (abgesehen davon, dass ihn die deutschen Behörden auch hier verfolgten und seine Auslieferung begehrten): Sein eigener letzter Anwalt, den er mit einem getürkten Scheck bezahlen wollte, brachte ihn ins Gefängnis, wo er am 7. Oktober 1939 in Kolmar verstarb.

Nun greift ein Leser ja nicht nach einem solchen Buch, weil er eine so dramatische Geschichte über zwei faszinierende, wenn auch wahrlich nicht „stubenreine“ Persönlichkeiten erwartet. Wer über die „Brüder Rotter“ lesen will, weiß über ihre Leistungen Bescheid (wie immer man sie qualitativ einstufen will), weiß, was sie für das Berliner Theaterleben bedeuteten. Und das bekommt man in wunderbarer Ausführlichkeit geschildert.

Zu ihrer besten Zeit und auch noch, als ihr Stern dann endlich sank, bespielten die Rotters in Berlin gleichzeitig das Metropol-Theater, das Theater des Westens, das Lessing-Theater, den Admiralspalast, das Lustspielhaus, das Zentraltheater Berlin, dazu Bühnen in Dresden und Hannover, kurzfristig auch in Breslau. Dabei hatten sie (dergleichen gibt es noch immer) juristisch ein undurchschaubares Konglomerat von ineinander verschachtelten Firmen gegründet, die für die Theater, die Tourneen, die Vermietungen und alles andere Finanzielle verantwortlich waren – und deren Gewinne alle zusammen flossen, zur freien Entnahme für die allein verfügungsberechtigten Brüder, die gemeinsam in einer 16-Zimmer-Luxusvilla im Grunewald wohnten.

Sie sorgten durch schamlos aufdringliche Reklame und durch ein ausgefeiltes Claquenwesen für ihre Erfolge, die sich dann allerdings an der Kasse beweisen mussten – in einem nicht subventionierten Theaterbetrieb verschwand ein erfolgloses Stück (wie es ja heute noch im angelsächsischem Raum der Fall ist) sang- und klanglos nach kürzester Zeit. Aber sie hatten Erfolge sonder Zahl.

Sie pflegten das Star-System, wofür sie immer getadelt wurden, entdeckten Käthe Dorsch, bei ihnen spielten Hans Albers und auch Gustaf Gründgens, Grete Mosheim und Max Hansen, Gitta Alpar und Fritzi Massary waren ihre Stars, für Lehar noch Richard Tauber, der bei ihnen auch den Evangelimann sang – alle großen Namen der Epoche haben irgendwann die Bahn der Rotters gekreuzt.

Später wurden ihre Theater Operetten-Hochburgen, und nachdem sie Franz Lehar, dessen Goethe-Schnulze „Friederike“ ihnen ein Vermögen gebracht hatte, durch schlechtes Benehmen vertrieben, sprangen Ralph Benatzky, Theo Mackeben und Paul Abraham ein und sorgten für Riesenerfolge. (Erich Wolfgang Korngold weniger, Operette war nicht sein Genre.)

Es ist ein faszinierender Weg durch die Berliner Theatergeschichte, den man da unternimmt, prächtig bebildert: Die damalige Zeit springt dem Betrachter in den körnigen Schwarzweiß-Aufnahmen geradezu entgegen. Und man kann den beiden Schlawiner-Brüdern für ihre Entschlossenheit, Durchsetzungskraft, Innovationslust, Unverschämtheit, ihren Einfallsreichtum und ihr unzweifelhaftes Talent auf so vielen Gebieten ein Stückchen Bewunderung nicht versagen.

Renate Wagner